2 註解

骨折不癒合和骨缺損常因骨折治療不當,或因骨折後感染所致。兩者常用的治療方法是骨移植,但由於骨折不癒合、骨缺損的局部有一系列的病理改變(如骨折端硬化、骨髓腔閉合、皮膚缺損、軟組織瘢痕多、血運不好等);使治療比較困難。如以前曾多次手術或廣泛反覆感染,則治療更爲困難。

近幾十年來,由於技術的改進,骨移植術的成功率已有所提高,但仍有一部分病例失敗,其原因與治療上的缺點(如軟組織瘢痕未妥善處理、植骨周圍血運不佳、植骨量不足、接觸不緊密等,內、外固定不充分或時間不足、術後感染等)有密切關係,必須予以重視和預防。骨折不癒合、骨缺損的原因和局部病理改變各不相同,術前必須個別詳細研究,判定有效的措施,力爭通過一次手術取得成功。

3 骨移植術成功的重要條件

1.徹底治癒局部骨和軟組織的感染,以消除潛在感染和術後感染復發的機會。

2.局部如有較大的皮膚和軟組織瘢痕,應先行切除,用適當皮瓣移植修復。

3.骨折端的硬化區及其周圍的瘢痕組織必須充分切除,骨髓腔必須鑽通,以在植骨周圍創造一個血運豐富、生長力活躍的移植牀,保證植骨成功。

4.植骨的數量要充足,移植骨與接受骨之間應有廣泛而緊密的接觸,並應用牢靠的內固定,最好採用新鮮自體皮質骨作骨上移植,加松質骨骨端間移植。

4 術前準備

1.骨折不癒合 骨缺損的病人,多數臥牀時間較久,屢經手術,反覆感染,全身情況欠佳,術前應予以改善;並應在指導下進行功能鍛鍊,以改善心、肺機能,增強對手術的耐力;同時改善肌力、關節功能和骨質疏鬆脫鈣。

3.因骨缺損而短縮的肢體,特別是下肢,應先行牽引1~2周,以恢復肢體長度。

5 手術步驟

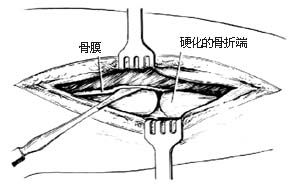

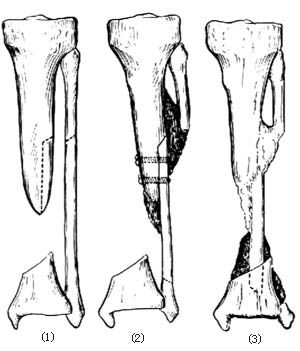

2.切口和骨折端顯露 在病變部位選擇顯露充分、損傷小的切口,其長度應根據移植骨的長度而定。骨折端的顯露應儘量從肌肉間隙進行,以減少出血;並注意保護切口周圍的血管、神經,慎勿損傷。骨折端的顯露以能滿足硬化端的切除和移植骨板的置放與固定爲度,儘量保留周圍肌肉與骨骼的附着。骨膜的剝離應儘量減少,使裸露的骨面與移植骨板的面積相仿即可,儘量保留骨膜及軟組織與接受骨的附着,以保存良好的血運和成骨功能[圖1⑴]。

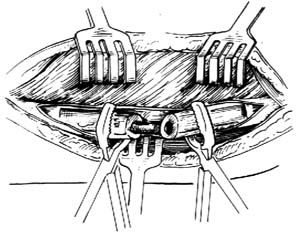

3.軟組織與骨折端的處理 主要的目的是創造一個血運豐富的環境。軟組織瘢痕應全部切除,直到正常組織。骨折端的硬化骨質,應用線鋸或骨刀切除,直至斷面大部爲血運豐富的正常皮質骨爲止(一般硬化皮質骨堅硬,象牙色,增厚,而無血運)[圖1 ⑵]。然後,將閉合的骨髓腔用手搖鑽鑽通或小圓鑿鑿通[圖1 ⑶]。

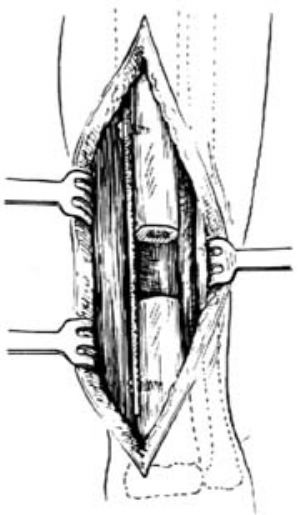

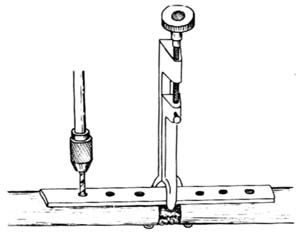

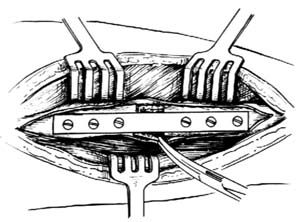

4.復位與骨移植 如計劃用骨上骨移植作內固定,應將骨折兩端與移植骨接觸的皮質骨鑿平[圖1 ⑷],使移植骨與接受骨緊密接合。至此,骨移植前的手術步驟已完成,可行復位及植骨。爲了促進骨內膜的成骨作用,髓腔內可以插入一小段松質骨。然後,利用持骨鉗夾住骨折的兩端,有助手牽引下進行復位,並使髓腔內植骨的另一端插入對側髓腔[圖1 ⑸]。復位時除注意骨折面的對合外,應特別注意軸線的對準,以免形成旋轉畸形。復位後,應有專人維持肢體位置,以免骨折端移位而折斷髓腔內植骨。將業已切取完畢,等待移植的皮質骨板置於已鑿平接受骨的骨面上(骨板的長度一般應爲接受骨直徑的5倍,保證兩端各與接受骨面接觸3cm以上)。在上肢應儘量對合骨折面,消滅骨缺損後,在下肢應儘量恢復肢體的長度後,用骨折固定器將接受骨與移植的皮質骨板固定在一起,並以4~6枚螺釘固定[圖1 ⑹]。最後,在骨缺損間隙及移植骨板周圍用大量小塊及小條狀松質骨填充[圖1 ⑺],消滅所有的空隙。

|

| ⑹用皮質骨板作骨上移植 |

|

| ⑺骨缺損區及骨板周圍間隙用松質骨充填 |

| 圖1 骨折不癒合、骨缺損骨移植術 |

對小於6cm的骨缺損、骨折端骨質疏鬆明顯者、及靠近關節的骨折不癒合,切除硬化骨端後,骨折端太短時,應行雙重骨上骨移植作內固定。骨折端處理完畢,在助手維持復位下,先將一塊移植骨板置於接受骨的一側,用短螺釘暫時固定,以維持對位。再將另一塊移植骨板置於對面,用長螺釘將兩側移植骨板和接受骨固定在一起。然後,擰出短螺釘,換用長螺釘進行固定。這樣,接受骨可被兩側移植骨板緊緊夾住而牢靠固定。最後,用大量的松質骨塊充填骨缺損區[圖2 ⑴ ⑵]。對超過6cm的骨缺損,最好採用帶血管的腓骨移植。

由於腓骨上端的形態與橈骨下端和腓骨下端的形態相似,因此,如有橈骨下端缺損或腓骨下端缺損時,可用腓骨上端作全骨半關節移植(圖3),既修復了骨缺損,又恢復了關節功能。

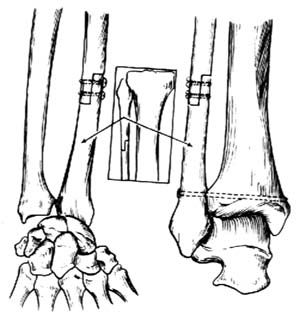

脛骨下端的周圍軟組織少,血供差,因骨折不癒合、骨缺損而行骨移植時,較易失敗。反覆植骨失敗,可導致骨缺損增大和自體供骨枯竭,此時,可選用帶血管的同側腓骨島狀移植,方法與帶血管腓骨移植相同,只是僅切斷腓動、靜脈的一端,將長度適當的腓骨段移植於脛骨缺損區,手術可以一次完成。如選用同側腓骨移位移植,則手術須分二次完成。第一次手術在處理骨折端後,將腓骨近端斜行鋸斷,並將脛、腓骨上端的對合面鑿成平面[圖4 ⑴],將肢體遠端內移,使脛、腓緊密貼合,用2枚螺釘固定,脛腓骨上段的空隙用大量松質骨填充[圖4 ⑵]。待植骨癒合以後,再行第2次手術。顯露脛腓骨遠側,處理脛骨遠端後,按預定腓骨移植長度(約爲脛骨缺損長度加脛腓骨兩端重疊的長度),鋸斷腓骨遠端,再將肢體遠段外移,將腓骨遠端嵌入脛骨髓腔,脛腓骨之間用大量松質骨填充[圖4 ⑶]。這樣,植骨癒合後,脛、腓骨融爲一體,增加了強度。

6 術中注意事項

1.保證手術成功的條件很多,但徹底切除軟組織瘢痕和硬化骨端,創造一個血運良好的環境是先決條件。切除軟組織瘢痕時,慎勿損傷鄰近重要的血管和神經。切除硬化骨端時常有姑息心理,唯恐切除過多,將導致骨缺損增多,癒合困難。其實,切除硬化骨質不徹底,反而會使骨折癒合困難,甚至不癒合。因此,硬化骨質必須徹底切除,骨缺損用骨移植修復。

2.上肢稍有短縮,一般不影響功能。因此,上肢長骨骨缺損,常用將兩骨折端對合、加松質骨移植來解決,這樣,不但手術簡單,而且癒合可靠而迅速。下肢則應儘量恢復肢體的長度。

3.取骨、十骨必須嚴格遵守無菌技術;縫合時如滲血較多,應行負壓引流,以防感染。

4.骨移植後,切口內容增多,縫合時如縫線結紮困難,決不可在張力下勉強縫合,應當用局部皮瓣轉移覆蓋創面,皮瓣供區用皮片移植覆蓋。