3 概述

骨母細胞瘤是一種特殊類型的少見的腫瘤,以往由於各家的觀點和出發點不同,對該腫瘤的命名也就較混亂,如良性成骨細胞瘤、巨大骨樣骨瘤、良性骨母細胞瘤、成骨性纖維瘤等。上述命名均有其侷限性,故現在統一採用骨母細胞瘤之命名。它的組織學特點是:類似於骨樣骨瘤,但其轉歸不同於骨樣骨瘤。1965年Jaffe採用骨母細胞瘤這一名稱,目前已爲大家所接受。過去對這種腫瘤冠以良性,目的是以示區別於骨肉瘤,以免將兩者混淆。其實,在組織學上該腫瘤呈無惡性表現,但常有侵襲性,甚至會出現肺轉移或惡變。爲了避免誤解,還是不冠以“良性”爲宜,同時把其歸入原發性有惡性傾向的腫瘤之列。

9 流行病學

骨母細胞瘤不太多見,約佔骨腫瘤總數的1%,好發於10~30歲的青少年,患者年齡80%小於30歲,25歲左右爲發病高峯,男性患者多於女性,比例約爲1.5∶1~2∶1。與骨樣骨瘤不同,骨母細胞瘤好發於脊柱與扁骨,於長管狀骨發病者只佔1/3。大約12%~46%的骨母細胞瘤發生於脊柱,佔脊柱所有原發腫瘤的4%~9%,好發於椎弓根、關節突等附件部位,其中半數發生於腰椎,其次是胸椎、頸椎和骶椎,椎骨上的病變多位於脊柱的後方,尤以椎弓根易先受累。

10 骨母細胞瘤的病因

Jaffe於1932年首先報道1例“掌骨的骨母細胞性骨樣組織形成的腫瘤”,認爲它應屬一個獨立的臨牀疾患。但其真正的病因,至今尚未能明確。有學者認爲該腫瘤是對非化膿性感染的反應,也有認爲它決不是一般的感染,而可能與病毒感染有關。最近有些學者通過血管造影發現有血管發育異常,故認爲其發生與血管異常有關。

11 發病機制

11.1 大體檢查

在長管狀骨中,骨母細胞瘤的最大徑可在2~13.5cm不等,腫瘤的侵蝕可使骨皮質膨脹,腫瘤的外緣常常爲骨膜及一層薄薄的硬化骨所包繞。在短骨中,病變可呈梭形膨脹。脊柱部位的骨母細胞瘤可向硬膜外腔膨脹。

骨母細胞瘤含有豐富的血管,故呈粉紅色、紅色或紫紅色,質地隨腫瘤內鈣化程度而定。鈣化程度高者,表現較堅實或堅硬;顆粒狀或沙粒狀鈣化者,則較脆弱,易碎裂,在質地柔軟的區域內,亦可出現囊性變。腫瘤表面的骨皮質顯著變薄,或甚至被侵蝕,但骨外膜保持完整。腫瘤周圍可有一個狹窄的反應性硬化帶。

11.2 顯微鏡檢查

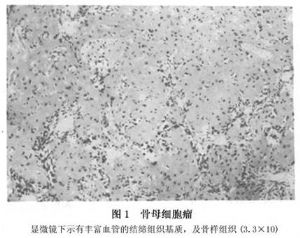

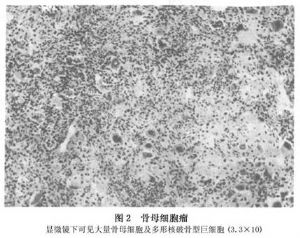

骨母細胞瘤的基本病變特徵與骨樣骨瘤相似,包括有豐富血管的結締組織基質(圖1)。基質中有活躍的骨樣組織及原始的網狀骨。顯微鏡下的類型變化較大,在不太成熟的病變中,有大量的結締組織,基質中有多形核破骨型巨細胞和小的骨樣病竈(圖2)。在成熟的腫瘤中,骨樣組織有進行性的鹽沉積並轉化成排列紊亂的網織樣骨小梁。骨小梁邊緣是豐富而活躍的骨母細胞。骨母細胞雖然很豐富,但細胞及胞核一般無明顯的不典型,核分裂偶爾見到。

腫瘤的組織學圖像雖屬良性,但有些學者並不完全同意該腫瘤真正屬於良性。Schein報告的病例標本內,都能看到骨質破壞和很多核分裂。最近,有不少報道證實,原來診斷爲骨母細胞瘤的病例,以後都發現爲骨肉瘤,或轉化爲惡性,並向肺部轉移。因此,當細胞出現異染性、核分裂和密度過大時,應懷疑惡性變。

12 骨母細胞瘤的臨牀表現

骨母細胞瘤的常見症狀爲疼痛、腫塊與脊柱側凸。疼痛爲持續性,常達數月之久,但不如骨樣骨瘤劇烈,也沒有夜間加重現象,阿司匹林類藥物不能緩解。腫瘤生長較大時容易觸及壓痛性腫塊,也可出現脊柱側凸,病變一般也在側彎的凹側。脊柱的活動受限。因易侵犯硬膜外間隙,可有放射性根性痛與脊髓壓迫症狀等。神經症狀:根據受累的脊柱平面出現相應的神經症狀。腰椎的腫瘤可產生小腿放射痛,並伴有腰部肌肉痙攣。頸椎或胸椎的腫瘤則可出現上肢和/或下肢無力與麻木,甚至運動感覺完全障礙。骶骨的腫瘤也同樣能引起神經根的壓迫症狀。

15 輔助檢查

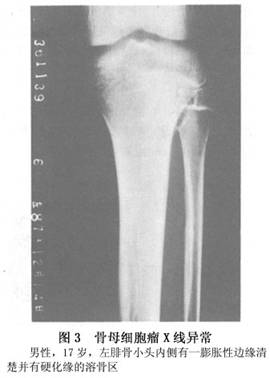

骨母細胞瘤在發展過程中變異較大,因此在X線方面並無固定的徵象。病變的表現可以是骨溶解,也可以是骨硬化,或兩者皆有。並常伴有骨膨脹、骨皮質變薄和軟組織腫塊。病變若波及一側皮質,可使之破潰,以致瘤體侵入椎管或周圍軟組織。如果X線上發現有一個膨脹性的,邊界清楚,有部分鈣化病竈,或是一個大的類似骨樣骨瘤的病變,應該考慮骨母細胞瘤的診斷(圖3)。

CT與MRI檢查能夠明確顯示破壞區的大小、範圍及邊緣硬化現象,一般大於2cm,軟組織腫塊明顯,放射性核素掃描均見濃聚現象。

16 骨母細胞瘤的診斷

青少年患者脊柱疼痛,特別是在胸椎及腰椎的附件上,X線片上見附件上有大的膨脹性破壞區,邊界清楚,溶骨性的,內有散在骨化,周圍無廣泛硬化時,應考慮此病。病理檢查見瘤組織中有大量的骨母細胞、骨樣組織和血管纖維組織。

17 鑑別診斷

由於骨母細胞瘤的X線表現無固定的特徵,若單從X線片來作鑑別有一定的困難,所以鑑別診斷主要依靠病理檢查。易與骨母細胞瘤相混淆的腫瘤有骨樣骨瘤、骨肉瘤、骨鉅細胞瘤、骨纖維結構不良、動脈瘤樣骨囊腫及血管瘤等,應注意鑑別。

18 骨母細胞瘤的治療

過去認爲骨母細胞瘤屬良性腫瘤,治療中如能徹底將病變刮除並植骨填塞空腔,則病變很少復發。但是在腫瘤切除不徹底時有10%的複發率。因此,對一般骨母細胞瘤的切除應較徹底,不能過於保守。而對侵襲性骨母細胞瘤,應做大塊切除術。對於因解剖部位複雜不能徹底切除者,可以做放射治療。

18.1 局部刮除

脊椎骨上的骨母細胞瘤經局部刮除後多可治癒,複發率也較低。如範圍大,局部切除困難時,只能進行搔刮,術後需結合放療。

18.2 椎管減壓

若同時瘵有神經根或脊髓壓迫症狀時,手術治療旨在減壓。減壓的效果主要取決於壓迫的程度和時間,以及減壓手術是否徹底。

18.3 放射療法

19 預後

1967年Mayer提出有一種類型的骨母細胞瘤更具有侵襲性,它能導致病人死亡。Mayer所報道的復發的骨母細胞瘤中,其組織學上較一般骨母細胞瘤更爲惡性。因此,不能說所有骨母細胞瘤全都是良性的。然而截止目前對惡性或侵襲性的骨母細胞瘤的確切定義尚不清楚。

一般說來,侵襲性(惡性)骨母細胞瘤的解剖部位的分佈與一般骨母細胞瘤相同。最常見部位是脊椎、脛骨、股骨及顱骨易於受侵。在長管狀骨,幹骺區發病較多。在各個部位中,放射學及肉眼病理特點與一般的骨母細胞瘤相類似,但是同時存在有軟組織包塊。

侵襲性骨母細胞瘤的組織學特點是:一般骨母細胞瘤加上某些惡性所見。包括有大量的骨母細胞聚集,並較一般骨母細胞有着更多的常常可見到的核分裂。腫瘤細胞呈圓形而不像一般骨母細胞瘤的細胞呈梭形。核染色重,呈非典型性,並有豐富的清楚的嗜酸性細胞質。