5 概述

人工踝關節置換術是一有爭議的手術。對於距下和中附關節正常的年輕人,患有單純的踝骨關節炎、具有踝關節疼痛、活動受限等症狀,在適宜的位置上行踝關節融合術,從功能上可獲得滿意效果,不宜行人工關節踝關節置換。老年病人(60歲以上)患有踝骨關節炎或類風溼關節炎,如有嚴重的後足畸形,必須先行後足畸形矯形,纔可考慮行人工踝關節置換。如踝關節不穩定或後足畸形不能矯形,則應行踝關節融合。因此踝關節人工關節的適應證是很有限的。

有人認爲,踝關節融合後的長期療效觀察發現常出現足部疼痛,尤其是合併有足部多關節炎者。因此,20世紀70年代早中期出現了多種人工踝關節,其短期療效成功率可達80%~90%。但在更多臨牀應用和長期觀察後,多數踝關節成形術遠期效果均極差,尤其是單純踝關節創傷性關節炎的年輕患者。這使許多外科醫師贊同Waring“踝關節成形術不應再進行”的意見。但仍有些人並不這樣悲觀,主張對那些活動較少,而且踝關節和距下關節均合併有關節炎者,適宜行踝關節置換術。雖然人們對解決踝關節假體設計問題做出了種種努力,但全踝關節置換的中、長期隨訪結果不如全髖和全膝關節療效理想。因此,對踝關節新型假體,只有進行長期隨訪,才能確定假體在位率是否真的比早期假體高。目前認爲,不應只根據已報道的全踝關節置換術的短期隨訪結果,就貿然廣泛應用踝關節置換術治療踝關節炎。

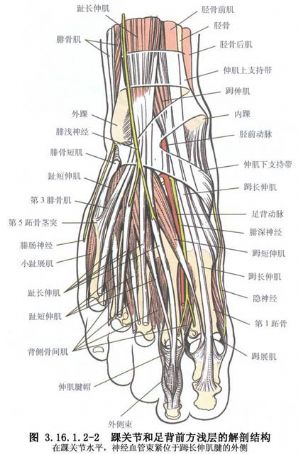

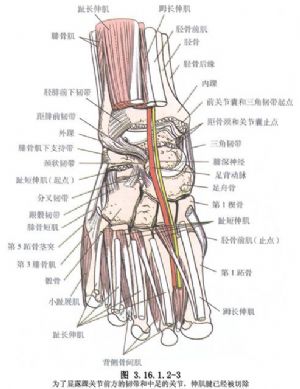

手術相關解剖見下圖(圖3.16.1.2-1~3.16.1.2-3)。

6 適應症

凡具有踝關節融合指徵的非感染病例,大多可考慮踝關節置換術。非骨水泥型人工踝關節置換適用於:

1.陳舊性踝關節骨折脫位,遺留嚴重創傷性關節炎,伴明顯疼痛和功能障礙。

4.距骨缺血性壞死。

7.年齡以中老年爲好,但不能作爲掌握適應證的主要因素。

9 手術步驟

以Agility假體爲例,主要操作步驟如下:

9.1 1.踝關節牽開

在C臂X線機透視下,由內向外經距骨頸平行於踝關節打入第1枚固定釘,利用瞄準器平行於第1枚釘在跟骨後部打入第2枚釘。然後,垂直於脛骨幹,在脛骨上從內向外平行於第1枚釘打入另2枚固定釘。裝上牽引器,保持中立位將踝關節牽開約1cm 。

9.2 2.切口

採用前方入路,從脛前肌和伸 長肌之間進入,注意保護血管神經束。縱行切開關節囊,連同骨膜一併向兩側推開,直至充分顯露距骨與內外踝之間的關節面爲止。在腓骨遠端做第2切口,切除前脛腓韌帶,用骨鑿鬆動下脛腓聯合。

長肌之間進入,注意保護血管神經束。縱行切開關節囊,連同骨膜一併向兩側推開,直至充分顯露距骨與內外踝之間的關節面爲止。在腓骨遠端做第2切口,切除前脛腓韌帶,用骨鑿鬆動下脛腓聯合。

9.3 3.安放關節固定裝置

平行脛骨幹安放髓外定位系統,選擇尺寸合適的模塊在C形臂X線機透視下放置於踝關節的中央,以確保脛骨遠端、距骨頂、內外踝合適。內外踝截骨一般不超過其高度的1/3。

9.4 4.截骨

通過模塊用擺鋸截骨,避免造成內外踝骨折。在行距骨側骨槽準備時,模塊應平行於距骨體而不是距骨頸,模塊的手柄應平行於第2趾,這樣大約有20°的旋轉。

9.5 5.試模

用骨鑿輕輕鬆動下脛腓聯合,放入脛骨假體試件,假體柄前後方向置入,這時脛骨假體大約有20°的外旋。在輕度牽引或蹠屈位放入距骨假體,然後判斷軟組織平衡。如果背伸不到10°,做跟腱延長。試模工作完成後,放入正式假體,同樣需要檢測軟組織平衡,需要進行鬆解調整。

9.6 6.下脛腓聯合融合

下脛腓聯合去皮質,添上碎骨塊,用2枚螺釘固定。放置引流,縫合切口。

11 併發症

11.1 1.傷口癒合不良

11.2 2.感染

表淺感染應及時引流和應用抗生素。深部感染應進行深部組織的清創,傷口盥洗、置管引流,應用敏感抗生素。如假體鬆動,應取出假體,徹底清創,實施一期融合或延期假體再置換術。

11.3 3.假體鬆動

如踝關節穩定性好且無內外翻畸形,應做翻修術,取出原有假體或骨水泥,置入新的假體。如鬆動與關節穩定性有關,且不能通過改變假體厚度加以克服,應做踝關節融合術。

11.4 4.疼痛

常與鬆動和感染有關。假體和腓骨間的撞擊也是引起疼痛的原因之一。關節置換時應選擇合適的假體進行全關節置換。

11.5 5.內外踝骨折

與術中使用鋸片和骨鑿不當有關。對無移位的骨折可用石膏託固定8周左右。如骨折移位,無法復位或不能保持對位者,可加用內固定。