6 手術圖解

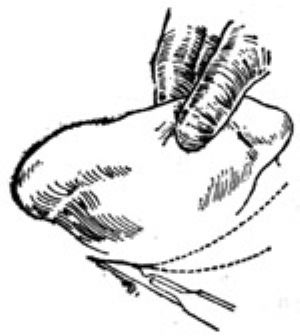

圖1 手術切口

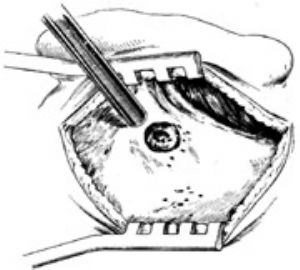

圖2 暴露乳突篩區

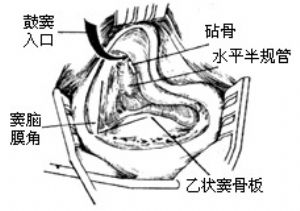

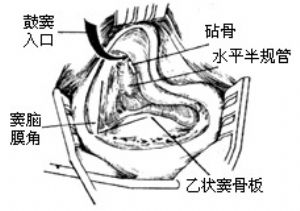

圖3 trautmann's三角

圖4 用電鑽磨開乳突篩區

圖5 用圓鑿鑿開乳突篩區

圖6 清除乳突外層有質及病變組織

圖7 用電鑽或刮匙使乳突腔輪廓化

圖8 竇腦膜角

圖9 紗條填塞

圖10 縫合切口、放置引流

9 麻醉

局麻取1%普魯卡因20ml,注射以下四處:①耳後耳廓附着部乳突表麪皮膚及骨膜下浸潤,麻醉耳大和枕小神經。②經耳後耳廓附着部中點,以長針頭向外耳道上、後下壁方向局部浸潤,麻醉迷走神經耳支。必要時可直接經外耳道口注射於外耳道深部上、後下壁。③外耳道前壁骨部與軟骨部交界處皮膚及骨膜下浸潤,麻醉耳顳神經。④耳屏及耳輪腳之間,皮膚及骨膜下浸潤,麻醉耳顳神經上支(耳後切口可不注射此點)。

耳後注射勿太近莖乳孔,以免引起暫面癱。

10 手術方法

1、體位:仰臥。頭轉向對側,患耳向上,頭下墊一棉圈,同側肩下墊一沙袋。

2、切口:多取耳後切口。將耳廓推向前方,在耳廓附着部後方0.5cm處作一弧形切口,上至耳廓附着部上端,下至乳突尖端(嬰幼兒下端切口離開乳突尖1-1.5cm),以免損傷在神經(圖1),深達骨膜,用剝離器將骨膜向前後方向分離,暴露外耳道上三角區(圖2),置服突自動拉鉤。

3、鑿開乳突鼓竇 應先明確乳突表面的解剖標誌,決定鼓竇的位置,其定位方法如下:

(1)顳線:系顴突後根的延長線,爲一表面平滑之骨線,標誌鼓竇頂部,超過此線鑿入會誤入顱中窩。

(2)外耳道上棘:爲外耳道後上緣向前外方伸出之小三角形或菱形的骨性隆起,鼓竇入口在此棘稍後方。

(3)篩區:外耳道上棘後方一小區域。呈多個篩狀小孔,爲小血管通入鼓竇之通路,剝離骨膜後,篩孔常可見滲血。

(4)外耳道上三角區:上緣爲顴突後根的延長線,前邊爲外耳道後緣之切線,後下緣自顴突後根的延長線引到外耳道下緣之斜線,以上構成的三角區爲trautmann's三角,其深部即爲鼓竇(圖3)。

用圓鑿或電鑽以篩區爲中心,上方勿超過顳線,後方離外耳道後壁1cm內,前方在外耳道上棘後緣henle,與外耳道長軸平行方向鑿入擴大乳突腔(圖4、5),如原有乳突骨板破壞形成瘻孔,則可先以探針探索,沿瘻孔鑿入。鑿開乳突腔時應自上而下,由後向前,由下向上,從前向後,循次鑿開,外層較寬深部漸窄,後方宜淺,前方宜深,使術腔呈斜坡形。鑿上緣及前緣時,鑿子應與骨面垂直。鑿後緣及下緣時,鑿子應取斜位。在成人鑿深約10-15mm,即可達鼓竇。

4、清除病變組織 以刮匙、圓鑿、咬骨鉗或電鑽將乳突外層骨質、各病變氣房、肉芽及壞死組織清除(圖5)。其範圍上達鼓竇天蓋,後達乙狀竇骨板,下達乳突尖部,前達外耳道後壁。將各部交界處如竇腦膜角處等病變組織均需刮 清,但勿將各骨壁刮穿。以小刮匙,匙背朝內,向外上方用力擴大鼓竇入口,將病變粘膜及骨質刮淨,底部可見水平半規管嵴,其前下方即爲面神經管(圖7、8),當心損傷。探針及刮匙勿深入鼓竇,以免損傷聽骨。

5、填塞紗條 乳突腔內氣房應完全開放,術腔光潔,以生理鹽水沖洗,去除碎骨,用耳內小紗條一端置於鼓竇引至上端創口,復轉回至腔底,來回數次,使向外充分引流(圖9

),創口敞開。創口亦可部分縫合(圖10)。拭淨外耳道,置消毒紗條一段於外耳道口,用消毒耳敷蓋於創口,外用繃帶作扇形包紮。先將繃帶在額部水平固定2-3道後,水平與斜形交叉重疊包紮,繃帶應向後上用力,鬆緊適宜,術側眼外上方先置一小紗條,待包紮後收緊,以免繃帶遮住術側眼睛。

11 注意事項

1、耳後切口位置,若乳突部腫脹,耳廓附着不易辨認時,將耳廓向內(即向外耳道深部方向)加壓,可現皺紋,使附着部明顯可見。

2、小兒乳突尖未發育,面神經穿過莖乳位置較淺,故耳後切口位置應距耳廓附着部下端1-1.5cm,以免傷及面神經。

3、關於找鼓竇 首先充分暴露乳突表面標誌,應從外耳道上三角爲標誌鑿入。有的病人外耳道上棘突出不顯,可由篩區鑿入,也可在暴露竇腦膜三角後在相應的耳道後壁上方鑿入。在鑿近鼓竇時,常可見有膿血滲出,一般再稍鑿深,可現小孔,以探針小心探索深度及上壁、後壁範圍後再逐步加以擴大。

4、清除乳突病變組織,刮除面神經周圍病變小房及鼓竇、鼓竇入口病變時需特別小心,以免誤傷面神經,清理後壁氣房時,如不能確定是乙狀竇骨壁還是氣房,可用探針沿可疑腔之骨壁探入,如爲小房,即可見骨腔。

5、術中如見鼓竇蓋、乙狀竇骨壁已有破壞,應將破壞區稍加擴大,直至正常腦膜(正常腦膜爲白色、有彈性、光澤)。

6、如術中誤傷鼓竇蓋、乙狀竇有壁而出血,可用明膠海綿或紗條壓緊片刻。必要時可用顳筋膜貼補加碘仿紗條填緊。術後抽紗條時間延長數天或逐層抽去。