6 概述

股骨頸骨折多見於老年女性。因老人體弱,骨折後久臥牀,易併發肺炎、褥瘡、心衰、血栓形成、腎盂腎炎等。

股骨頸骨折後,局部承受剪應力大,不易穩定。更可發生缺血性股骨頭壞死、股骨頸被吸收和骨不連,給治療帶來困難和複雜性。

股骨頸的解剖特點與其致傷和治療有密切關係(圖3.5.2.6-0-1)。股骨頸與幹構成頸幹角,正常125°~130°股骨頸長軸與股骨額狀面形成前傾角,正常10°~15°。骨折後,角度可有改變,治療均需予以恢復正常(圖3.5.2.6-0-2)。

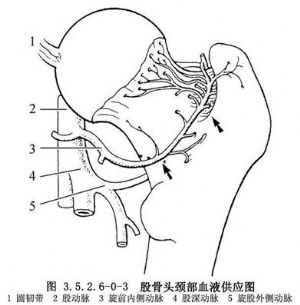

股骨頸的血液供給有以下來源:①股骨頭圓韌帶中心動脈隨年齡逐漸退變,成年後可能即消失;②滋養動脈升支供給股骨頸的基部;③旋股內外動脈分支供給關節囊;④滑液。

此型血管分佈及血液供給表明越靠近股骨頭處血供越少,將影響癒合(圖3.5.2.6-0-3)。

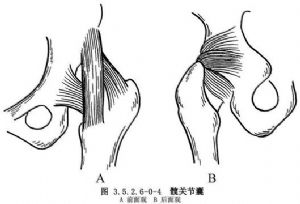

髖關節由關節囊及韌帶包繞,內上及後側由關節囊與髂坐韌帶覆蓋,股骨頸後外下方則在囊外,故頭下及頸中部骨折屬囊內型,頸基底部骨折屬囊外型(圖3.5.2.6-0-4)。囊內型由於血供較囊外型差,癒合也受影響。

由於肌肉牽拉與應力作用,股骨頸骨折後,患肢短縮外旋,將造成整復與固定的困難。

一般按骨折部位將股骨頸骨折分爲頭下、經頸(頸中)及基底骨折。前二型血運損傷大,不穩定,癒合困難。按受傷時姿式及外力方向則分爲外展及內收兩種類型,前者多無移位或有嵌入,後者有移位,患肢外旋,血運破壞大,癒合難,股骨頭易壞死(圖3.5.2.6-0-5)。

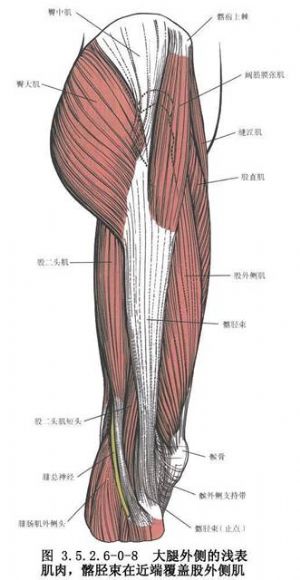

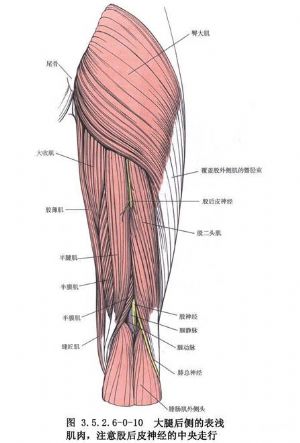

外展型及囊外骨折多較穩定,移位少,可行非手術法處理。但內收型及囊內骨折,由於移位及血運障礙,易發生不癒合及股骨頭缺血壞死,長期臥牀也易發生併發症。故如無嚴重骨質疏鬆、內固定物不易維持牢固、神經系病變等禁忌情況外,宜早期手術開放復位內固定治療,爭取解剖對位,促進骨癒合(圖3.5.2.6-0-6~3.5.2.6-0-11)。