2 註解

奧托·勒維(Otto Loewi,1873年6月3日-1961年12月25日),奧地利-德國-美國藥理學家。他與亨利·哈利特·戴爾一起因發現神經衝動的化學傳遞,而獲得1936年的諾貝爾生理學或醫學獎。

3 諾貝爾生理學或醫學獎獲獎原因

"for their discoveries relating to chemical transmission of nerve impulses"

4 奧托·勒維生平

奧托·勒維(Otto Loewi)生於1873年。1891年就讀於慕尼黑和斯特拉斯堡大學(當時斯特拉斯堡歸屬德國)學習醫學專業。不過,起先除了對解剖學感興趣外,其它課程他幾乎都不去聽課,而是花大量時間去研究他的哲學問題,直到1894他纔開始逐漸對醫學感興趣。1896年獲得醫學博士學位後不久便成爲一名醫生。在醫院工作期間,Loewi看到當時的肺炎和重症結核病患者幾乎無藥可治,只有等死,他深受震撼,於是決心轉向基礎醫學研究,特別是藥理學。

對Loewi來說,1902年是重要的一年。他在倫敦大學學院(University College,London,UCL)的Ernest Starling實驗室度過了幾個月。在那裏他與Starling的連襟,William Bayliss一起工作。也就在這個實驗室他第一次遇到1936年與他一起共享諾貝爾獎,他終生的朋友Henry Dale。還遇到了Thomas Renton Elliott,他就是發現刺激交感神經的作用與注射腎上腺素的作用相似的年輕生理學工作者。Loewi深受啓發,忽然想到:刺激迷走或交感神經,或許在其末梢釋放化學物質以傳遞其神經衝動對各自效應器官產生的作用。但是,這個想法在他回國後就漸漸淡忘了。更何況在第一次世界大戰中,他在軍中服役,就更不可能去考慮這些問題。

在17年後的1921年3月,Loewi做了一個夢,在夢裏他做了一個極爲巧妙的實驗,在歷史上第一次證明:迷走神經末梢釋放一種化學物質可抑制心臟的活動;而交感神經末稍釋放另一種物質則可加速心臟的活動。從而奠定了神經衝動化學傳遞學說的基礎。這個實驗的設計和完成具有神奇色彩,成爲科學史上的一段佳話。這裏需要說明的是,在1921年以前,一般認爲,神經末梢通過神經衝動向其所支配的器官傳遞信息,但在各神經末梢上的神經衝動性質是一樣的,因此難以解釋:刺激某神經可增進某一器官的功能,卻降低另一器官的功能。這就使人猜疑,是否存在不同傳遞方式的可能性?

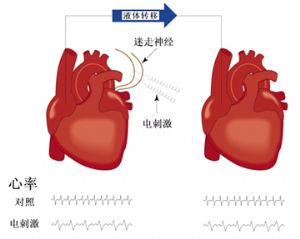

根據Loewi本人在自傳中的描述,摘錄如下:“那年(1921年)復活節前夜,星期六,我從夢中醒來,開亮了燈,在一片小紙上匆匆記錄下夢中所想到的,一躺下又進入夢鄉。第二天早晨6點鐘起牀後,想起夜間曾寫下一些很重要的東西,但由於太潦草,無法辨認。這使我感到十分沮喪。但是,第二個夜間3點鐘,這個想法又出現在夢中。這是一個實驗設計,目的是驗證我於17年前所設想的那個化學傳遞假說是否正確。醒後,我立即起牀,直奔實驗室,按照夢中的設計用蛙心完成了這個簡單的實驗。……。將兩個蛙心分離出來,第一個帶有神經,第二個不帶神經。兩個蛙心都裝上蛙心插管,並充以少量任氏液。刺激第一個心臟的迷走神經幾分鐘後心跳減慢;隨即將其中的任氏液吸出轉移到第二個未被刺激的心臟內,後者的跳動也慢了下來,正如刺激了它的迷走神經一樣(圖1)。同樣的,刺激心臟的加速(交感)神經,而將其中的任氏液轉移到第二個心臟,後者的跳動也加速起來。這些結果無疑證明神經並不直接影響心臟,而是通過其末梢釋放出的特殊化學物質,產生衆所周知的刺激神經所特有的心臟功能的改變”。此後通過Dale和Loewi不懈的努力,終於揭示這種迷走神經物質實際上是ACh。由於這一開創性的工作,Dale和Loewi於1936年獲得了諾貝爾生理學或醫學獎。

圖1 Otto Loewi 1921年的蛙心實驗原理示意圖

值得一提的是Loewi的實驗在思路上與內分泌學說奠基人Starling和Bayliss在1901~1904年期間的完成的工作有異曲同工之妙。