3 基本信息

ICS 13.020

CCS C 51

中華人民共和國衛生行業標準WS/T 777—2021《化學物質環境健康風險評估技術指南》(Technical guide for environmental health risk assessment of chemical exposure)由中華人民共和國國家衛生健康委員會於2021年03月29日《關於發佈推薦性衛生行業標準《化學物質環境健康風險評估技術指南》的通告》(國衛通〔2021〕2號)發佈,自2021年03月29日起實施。

4 發佈通知

關於發佈推薦性衛生行業標準《化學物質環境健康風險評估技術指南》的通告

國衛通〔2021〕2號

現發佈推薦性衛生行業標準《化學物質環境健康風險評估技術指南》,編號和名稱如下:

該標準自發布之日起施行。

特此通告。

國家衛生健康委

2021年3月29日

5 前言

本標準按照GB/T 1.1—2020的規定起草。

本標準起草單位:中國疾病預防控制中心環境與健康相關產品安全所、中國科學院生態環境研究中心、北京大學、濟南市疾病預防控制中心、浙江省疾病預防控制中心。

本標準主要起草人:李湉湉、杜豔君、孫慶華、班婕、陳晨、張翼、劉國瑞、劉建國、王情、劉園園、方建龍、崔亮亮、王曉峯、趙靚、王彥文。

6 標準正文

6.1 1 範圍

本文件提供了化學物質環境健康風險評估的內容與流程,給出了危害識別、劑量—反應評估、暴露評估、風險表徵四個評估步驟的技術要求及評估報告的編制信息。

本文件適用於環境介質中單一化學物質經單一途徑或多途徑暴露的人羣健康風險評估。本文件不適用於多種化學物質複合暴露的環境健康風險評估。

6.2 2 規範性引用文件

本文件沒有規範性引用文件。

6.3 3 術語和定義

下列術語和定義適用於本文件。

3.1

危害識別 hazard identification

3.2

劑量—反應評估 dose-response assessment

3.3

暴露評估 exposure assessment

測量或估計接觸環境介質中化學物質的濃度水平、頻率、持續時間、暴露人羣及人羣特徵。

3.4

暴露量 exposure dose

3.5

風險表徵 risk characterization

綜合危害識別、劑量—反應評估、暴露評估的結果,定性、定量描述健康風險。

3.6

在一定暴露時間內,化學物質的暴露量與該化學物質對應健康效應的參考劑量之比。

3.7

6.4 4 需考慮的因素

6.4.1 4.1 評估任務

風險評估各步驟任務要點如下:

b)劑量—反應評估的任務是獲取化學物質特定暴露途徑和健康效應下的劑量—反應關係參數;

6.4.2 4.2 健康效應

化學物質健康風險評估全過程均區分健康效應。致癌效應與非致癌效應的健康風險宜分別評估;非致癌效應中的慢性、亞慢性和急性效應的健康風險宜分別評估。

6.4.3 4.3 暴露途徑

化學物質健康風險評估全過程均區分暴露途徑。經口攝入、吸入和皮膚接觸途徑暴露的健康風險宜分別評估。

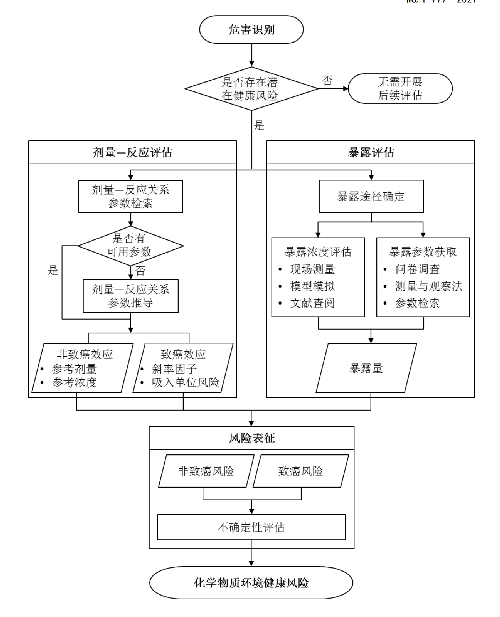

6.5 5 評估內容與流程

6.5.1 5.1 評估內容

化學物質環境健康風險評估主要包括危害識別、劑量—反應評估、暴露評估和風險表徵四部分內容。主要評估水、食品、空氣、土壤等環境介質中的化學物質經口攝入、吸入及皮膚接觸途徑暴露的非致癌風險與致癌風險。

6.5.2 5.2 評估流程

評估流程見圖1。

6.6 6 危害識別

6.6.1 6.1 健康危害識別

通過環境監測、現場調查等方法獲取環境介質中化學物質的清單及其時空分佈特徵,結合毒性數據庫(見附錄A)以及流行病學研究、臨牀試驗研究、動物實驗等研究證據,初步識別環境介質中是否存在可能危害人羣健康的化學物質,收集並整理化學物質毒性信息、健康危害等證據資料。

6.6.2 6.2 暴露信息獲取

分析化學物質在環境介質中的釋放過程和傳輸路徑,描述暴露於化學物質的目標人羣、暴露途徑、暴露時間等信息。

6.6.3 6.3 評估啓動判定

整理上述各流程所獲信息,判定化學物質是否存在潛在健康風險,進而確定是否需要啓動後續健康風險評估。

——對於具有毒性、環境介質中濃度較高、有特定人羣暴露的化學物質,宜啓動後續健康風險評估。——對於毒性強、環境介質中濃度高、暴露人羣廣的化學物質,宜優先開展後續健康風險評估。

6.7 7 劑量—反應評估

6.7.1 7.1 劑量—反應關係參數確認

6.7.1.1 7.1.1 非致癌效應

表徵非致癌效應的劑量—反應關係參數爲參考劑量(RfD)或參考濃度(RfC),宜根據暴露途徑和健康效應確認特定暴露情景下的RfD或RfC。

根據暴露途徑,非致癌效應的劑量—反應關係參數宜區分爲:經口攝入途徑的RfD、吸入途徑的RfC、皮膚接觸途徑的RfD。

根據健康效應,非致癌效應的劑量—反應關係參數宜區分爲:慢性效應的RfD或RfC、亞慢性效應的RfD或RfC、急性效應的RfD或RfC。

6.7.1.2 7.1.2 致癌效應

表徵致癌效應的劑量—反應關係參數爲斜率因子(SF)或吸入單位風險(IUR)。確認致癌效應劑量—反應關係參數(SF或IUR)宜說明證據權重。

根據暴露途徑,致癌效應的劑量—反應關係參數宜區分爲:經口攝入途徑的SF、吸入途徑的IUR、皮膚接觸途徑的SF。

6.7.2 7.2 劑量—反應關係參數檢索

宜採用檢索法獲取劑量—反應關係參數,明確所評估化學物質的健康效應和暴露途徑後,通過檢索毒性數據庫(見附錄A)查詢RfD或RfC、SF或IUR。

在使用劑量—反應關係參數時,宜優先選用證據可靠性高、權威性好、時效性強的信息。

6.7.3 7.3 劑量—反應關係參數估算

6.7.3.1 7.3.1 劑量—反應關係參數推導

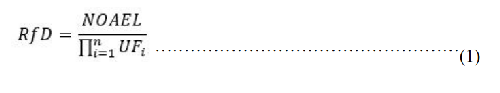

6.7.3.1.1 7.3.1.1 非致癌效應

使用文獻或研究的毒性信息評估化學物質潛在的非致癌風險時,宜確定未觀察到有害作用的劑量水平(NOAEL)或觀察到有害作用的最低劑量水平(LOAEL),並使用不確定因子(UF)進行調整。a)經口攝入途徑的RfD,使用公式(1)計算:

式中:

RfD ——參考劑量,單位爲毫克每千克天[mg/(kg•d)];

NOAEL——未觀察到有害作用的劑量水平,可使用LOAEL代替,單位爲毫克每千克天[mg/(kg•d)];

UFi ——不確定因子,當考慮人羣中的個體差異時,UF宜取10;當從實驗動物外推到人類時,UF宜取10;當使用亞慢性研究的NOAEL估算慢性RfD時,UF宜取10;在一些暴露劑量是間斷的而非連續的研究中,當使用LOAEL代替NOAEL時,UF宜取10。

b)吸入途徑的RfC,使用公式(2)計算:

式中:

RfC ——參考濃度,單位爲毫克每立方米(mg/m3);

NOAEL——未觀察到有害作用的劑量水平,可使用LOAEL代替,單位爲毫克每立方米(mg/m3);

UFi ——不確定因子,取值同公式(1)。

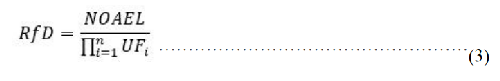

c)皮膚接觸途徑的RfD,使用公式(3)計算:

式中:

RfD ——參考劑量,單位爲毫克每千克天[mg/(kg•d)];

NOAEL——未觀察到有害作用的劑量水平,可使用LOAEL代替,單位爲毫克每千克天[mg/(kg•d)];

UFi ——不確定因子,取值同公式(1)。

6.7.3.1.2 7.3.1.2 致癌效應

使用文獻或研究的毒性信息評估化學物質潛在的致癌風險時,需要確定劑量—反應關係參數及其證據權重。經口攝入途徑SF估算的步驟如下:

——評估文獻或研究的證據權重:致癌證據權重等級一般分爲人類致癌、可疑的人類致癌、可能的人類致癌和無人類致癌等級別;

——估算SF:首先通過查閱文獻或開展研究得到實驗動物給藥劑量和癌症發生比例,進而基於使用基準劑量模型推導的基準劑量下限,計算實驗動物的SF,最後結合人與動物的跨物種劑量調整因子,使用實驗動物的SF推導人的SF。

6.7.3.2 7.3.2 劑量—反應關係參數不確定性

使用估算出的劑量—反應關係參數時宜描述其不確定性,具體包括以下情形:

——使用高劑量暴露觀察到的劑量—反應關係參數預測低劑量暴露的不良健康影響;

——使用與評估目的不一致的健康效應的劑量—反應關係參數預測不良健康影響;

——使用來自同質動物羣體或健康人羣的劑量—反應關係參數預測具有個體差異人羣的不良健康影響。

6.7.4 7.4 劑量—反應關係參數彙總

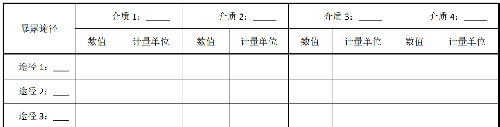

基於7.2或7.3獲取劑量—反應關係參數後,宜參照附錄B的表B.1對劑量—反應關係參數進行彙總。

6.8 8 暴露評估

6.8.1 8.1 暴露途徑及濃度評估

6.8.1.1 8.1.1 暴露途徑分析

水中的化學物質,主要考慮經口攝入途徑和皮膚接觸途徑的暴露;食品中的化學物質,主要考慮經口攝入途徑的暴露;空氣中的化學物質,主要考慮吸入途徑的暴露;土壤中的化學物質,主要考慮經口攝入途徑和皮膚接觸途徑的暴露。

6.8.1.2 8.1.2 暴露濃度評估

a)現場測量:水、空氣、土壤中的化學物質可通過布點監測或在特定時間、特定區域內的代表性採樣獲得代表性樣本,經實驗室檢測獲取化學物質濃度,食品中的化學物質可通過抽樣獲得代表性樣本,經實驗室檢測獲得化學物質濃度;

b)模型模擬:通過現場測量無法獲得符合評估要求的化學物質濃度數據時,可基於現場測量數據建立模型,模擬獲得不同環境介質中的化學物質濃度;

c)文獻查閱:在無法獲取測量數據或模擬數據時,可利用已發表文獻中的化學物質監測數據作爲特定時間、特定區域、不同環境介質中化學物質濃度的參考值。

宜採用符合實際條件的方法進行化學物質暴露濃度評估。當採用多種方法開展評估時,宜對不同方法獲取的數據進行對比驗證。

6.8.1.3 8.1.3 濃度信息整合

WS/T 777—20217化學物質濃度信息的整合宜按照暴露途徑進行梳理整合,分別給出吸入途徑、經口攝入途徑以及皮膚接觸途徑下相應水、食品、空氣、土壤等介質中的化學物質濃度,宜參照附錄B的表B.2對濃度信息進行彙總。

6.8.2 8.2 暴露參數獲取

6.8.2.1 8.2.1 暴露參數

暴露參數主要包括人體特徵參數(性別、年齡、身高、體重、皮膚接觸面積等)、時間—活動模式參數(暴露週期、暴露頻率、不同暴露場所的停留時間等)、其他參數(攝入率、呼吸速率、皮膚滲透係數等)。在獲取暴露參數時宜充分考慮暴露參數的差異性,獲取儘可能符合實際情況的暴露參數。

6.8.2.2 8.2.2 暴露參數獲取途徑

6.8.2.2.1 8.2.2.1 問卷調查及日誌

性別、年齡、身高、體重等人體特徵參數,暴露週期、暴露頻率、空氣相關的暴露場所及停留時間、水相關的飲水量、洗澡時間、游泳時間、土壤暴露相關的時間—活動模式特徵參數等,食品暴露相關的飲食品種和飲食量等飲食方式特徵參數,均可通過問卷及日誌調查的方式獲得,該方法在獲得大樣本量暴露參數方面具有明顯優勢,但宜注意數據質量的控制,在數據重複、異常值等方面進行甄別與處理。

6.8.2.2.2 8.2.2.2 測量與觀察法

身高、體重、呼吸速率、皮膚接觸面積、皮膚滲透係數等參數可通過現場測量獲得。暴露頻率、不同暴露場所的停留時間等參數也可通過觀察測量獲得。全球定位系統、物聯網+等新技術可替代觀察法來獲得不同暴露場所的停留時間等參數。

6.8.2.2.3 8.2.2.3 參數檢索

宜參考但不限於附錄C中的暴露參數開展化學物質暴露評估,宜優先使用研究地區屬地的暴露參數。

6.8.3 8.3 暴露量評估

6.8.3.1 8.3.1 經口攝入途徑的暴露量評估

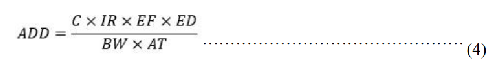

式中:

ADD——日均暴露量,單位爲毫克每千克天[mg/(kg•d)];

C ——水中化學物質濃度,單位爲毫克每升(mg/L);

IR ——攝入率,單位爲升每天(L/d);

BW ——體重,單位爲千克(kg);

AT ——平均時間,單位爲天(d),對於非致癌效應爲ED對應的天數,對於致癌效應固定爲25550,即70年對應的天數。

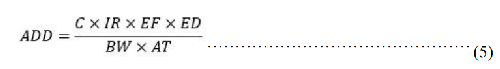

b)食品中化學物質經口攝入途徑的暴露量,使用公式(5)計算:

式中:

ADD——日均暴露量,單位爲毫克每千克天[mg/(kg•d)];

C ——食品中化學物質濃度,單位爲毫克每千克(mg/kg);

IR ——攝入率,單位爲千克每天(kg/d);

BW ——體重,單位爲千克(kg);

AT ——平均時間,單位爲天(d),對於非致癌效應爲ED對應的天數,對於致癌效應固定爲25550,即70年對應的天數。

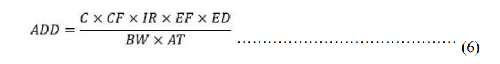

c)土壤中化學物質經口攝入途徑的暴露量,使用公式(6)計算:

式中:

ADD——日均暴露量,單位爲毫克每千克天[mg/(kg•d)];

C ——土壤中化學物質濃度,單位爲毫克每千克(mg/kg);

CF ——轉換因子,爲1×10―6 千克每毫克(kg/mg);

IR ——攝入率,單位爲毫克每天(mg/d);

BW ——體重,單位爲千克(kg);

AT ——平均時間,單位爲天(d),對於非致癌效應爲ED對應的天數,對於致癌效應固定爲25550,即70年對應的天數。

6.8.3.2 8.3.2 吸入途徑的暴露量評估

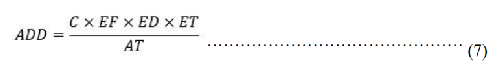

式中:

ADD——日均暴露量,單位爲毫克每立方米(mg/m3);

C ——空氣中化學物質濃度,單位爲毫克每立方米(mg/m3);

ET ——暴露時間,單位爲小時每天(h/d);

AT——平均時間,單位爲小時(h),對於非致癌效應爲ED對應的小時數,對於致癌效應固定爲613200,即70年對應的小時數。

涉及不同場所空氣中同一化學物質的暴露評估時,宜分別評估不同場所的化學物質暴露量,再加和獲得該化學物質的日均暴露量。評估普通成年人空氣中化學物質吸入途徑的暴露量使用公式(7)進行計算,當評估兒童等特殊人羣時宜使用呼吸速率和體重進行調整。

6.8.3.3 8.3.3 皮膚接觸途徑的暴露量評估

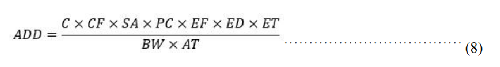

式中:

ADD——日均暴露量,單位爲毫克每千克天[mg/(kg•d)];

C ——水中化學物質濃度,單位爲毫克每升(mg/L);

CF ——轉換因子,爲1×10―3 升每立方厘米(L/cm3);

PC ——皮膚滲透係數,單位爲釐米每小時(cm/h);

ET ——暴露時間,單位爲小時每天(h/d);

BW ——體重,單位爲千克(kg);

AT ——平均時間,單位爲天(d),對於非致癌效應爲ED對應的天數,對於致癌效應固定爲25550,即70年對應的天數。

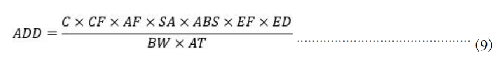

b)土壤中化學物質皮膚接觸途徑的暴露量,使用公式(9)計算:

式中:

ADD——日均暴露量,單位爲毫克每千克天[mg/(kg•d)];

C ——土壤中化學物質濃度,單位爲毫克每千克(mg/kg);

CF ——轉換因子,爲1×10―6千克每毫克(kg/mg);

AF ——皮膚粘附因子,單位爲毫克每平方釐米(mg/cm2);

SA ——皮膚接觸面積,單位爲平方釐米每次(cm2/event);

BW ——體重,單位爲千克(kg);

AT ——平均時間,單位爲天(d),對於非致癌效應爲ED對應的天數,對於致癌效應固定爲25550,即70年對應的天數。

6.8.4 8.4 暴露量信息彙總

獲取暴露量信息後,宜參照附錄B的表B.3對有效暴露量信息進行彙總;還可用概率分佈的形式對暴露量進行統計。

6.9 9 風險表徵

6.9.1 9.1 風險定量

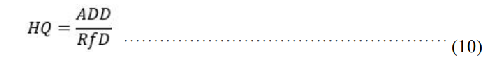

6.9.1.1 9.1.1 非致癌風險

非致癌風險使用HQ表徵。宜根據評估目的對化學物質慢性、亞慢性、急性風險分別進行評估。a)經口攝入途徑HQ,使用公式(10)計算:

式中:

HQ ——危害商;

ADD——日均暴露量,單位爲毫克每千克天[mg/(kg•d)];

RfD ——參考劑量,單位爲毫克每千克天[mg/(kg•d)]。

b)吸入途徑HQ,使用公式(11)計算:

式中:

HQ ——危害商;

ADD——日均暴露量,單位爲毫克每立方米(mg/m3);

RfC ——參考濃度,單位爲毫克每立方米(mg/m3)。

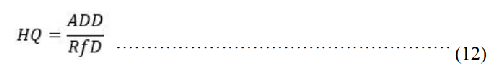

c)皮膚接觸途徑HQ,使用公式(12)計算:

式中:

HQ ——危害商;

ADD——日均暴露量,單位爲毫克每千克天[mg/(kg•d)];

RfD ——參考劑量,單位爲毫克每千克天[mg/(kg•d)]。

9.1.2 致癌風險

致癌風險使用CR表徵。

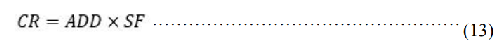

WS/T 777—202111a)經口攝入途徑的CR,使用公式(13)計算:

式中:

CR ——致癌風險;

ADD——日均暴露量,單位爲毫克每千克天[mg/(kg•d)];

SF ——斜率因子,單位爲千克天每毫克(kg•d/mg)。

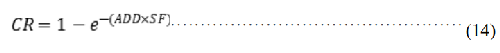

使用公式(13)計算所得CR大於0.01時,則重新使用公式(14)計算:

式中:

CR ——致癌風險;

e ——自然底數;

ADD——日均暴露量,單位爲毫克每千克天[mg/(kg•d)];

SF ——斜率因子,單位爲千克天每毫克(kg•d/mg)。

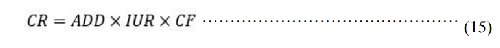

b)吸入途徑的CR,使用公式(15)計算:

式中:

CR ——致癌風險;

ADD——日均暴露量,單位爲毫克每立方米(mg/m3);

IUR ——吸入單位風險,單位爲立方米每微克(m3/μg);

CF ——轉換因子,取值爲1000,單位爲微克每毫克(μg/mg)。

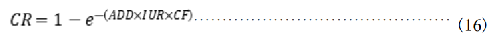

使用公式(15)計算所得CR大於0.01時,宜重新使用公式(16)計算:

式中:

CR ——致癌風險;

e ——自然底數;

ADD——日均暴露量,單位爲毫克每立方米(mg/m3);

IUR ——吸入單位風險,單位爲立方米每微克(m3/μg);

CF ——轉換因子,取值爲1000,單位爲微克每毫克(μg/mg)。

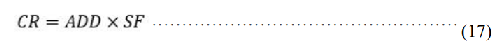

c)皮膚接觸途徑的CR,使用公式(17)計算:

式中:

CR ——致癌風險;

ADD——日均暴露量,單位爲毫克每千克天[mg/(kg•d)];

SF ——斜率因子,單位爲千克天每毫克(kg•d/mg)。

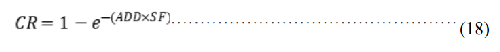

使用公式(17)計算所得CR大於0.01時,則重新使用公式(18)計算:

式中:

CR ——致癌風險;

e ——自然底數;

ADD——日均暴露量,單位爲毫克每千克天[mg/(kg•d)];

SF ——斜率因子,單位爲千克天每毫克(kg•d/mg)。

6.9.2 9.2 風險加和

6.9.2.1 9.2.1 風險加和原則

——不同的暴露途徑影響的目標人羣不同;

6.9.2.2 9.2.2 非致癌風險加和

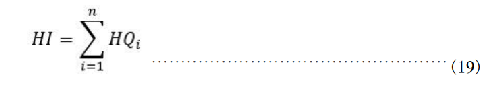

非致癌風險加和時,宜分別計算慢性、亞慢性和急性風險。對於同一化學物質的不同暴露途徑,宜分別計算各暴露途徑的HQ後求和,得到危害指數(HI),使用公式(19)計算:

式中:

HI ——危害指數;

9.2.3 致癌風險加和

宜分別計算各暴露途徑的CR後求和,得到累積致癌風險(CCR),使用公式(20)計算:

式中:

CCR——累積致癌風險;

6.9.3 9.3 風險判定

6.9.3.1 9.3.1 風險判定原則

6.9.3.2 9.3.2 非致癌風險

HQ≤1或HI≤1,表示暴露量未超過不良反應閾值,非致癌風險較低;HQ>1或HI>1,表示暴露量超過閾值,非致癌風險較高,宜引起關注。

6.9.3.3 9.3.3 致癌風險

CR或CCR宜採用科學計數法表示。如CR或CCR爲1.0×10—6,表示每100萬人中有1人可能罹患癌症。CR或CCR<1.0×10—6,致癌風險較低;CR或CCR爲1.0×10—6~1.0×10—4,具有一定致癌風險,宜引起關注;CR或CCR>1.0×10—4,致癌風險較高,宜重點關注。

6.9.4 9.4 不確定性評估和表徵

6.9.4.1 9.4.1 不確定性來源

分析風險評估過程及每個步驟的不確定性,是風險表徵的重要內容。宜參考但不限於從以下幾方面進行分析:

——毒性信息不確定性:使用不同人羣、不同物種間毒性信息外推等帶來的不確定性;

——暴露環境的不確定性:評估對象環境改變對暴露量的影響,例如由於所處環境的改變,可能帶來的暴露途徑和暴露濃度隨時間變化;

——統計模型侷限性:統計模型本身的侷限性;

6.9.4.2 9.4.2 不確定性表徵方法

——定量方法:適用於暴露模型簡單且主要輸入參數已知的情況,首先描述關鍵參數的概率分佈,然後利用如一階泰勒級數近似分析或蒙特卡洛模擬等統計方法進行分析;

——半定量方法:適用於參數值潛在的假定範圍已知的情況,可根據敏感性分析產生的範圍對不確定性進行半定量分析;

——定性方法:通過描述參數模型以及與參數相關定義對最終結果的影響來表徵參數不確定性。

6.9.5 9.5 風險表徵信息彙總

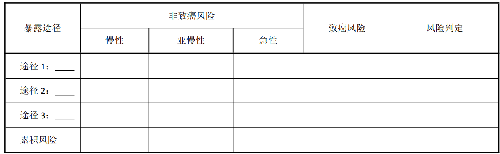

獲取風險表徵信息後,宜參照附錄B的表B.4對有效信息進行彙總。

6.10 10 評估報告編制

各級相關機構和技術人員宜參照本文件開展化學物質環境健康風險評估,評估結果建議上報上級相關管理機構,評估報告的編制宜參考但不限於附錄D。

7 附錄A(資料性)推薦毒性數據庫

A.1 國際癌症研究機構(IARC)分類清單(List of classifications)數據庫獲得網址:http://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications(2021-03-29)。

A.2 美國環境保護局(U.S. EPA)綜合風險信息系統(IRIS)毒性數據庫獲得網址:http://www.epa.gov/iris(2021-03-29)。

A.3 美國毒物和疾病登記署(ATSDR)有害物質最低水平清單(MRLs List)數據庫獲得網址:http://www.atsdr.cdc.gov/mrls(2021-03-29)。

A.4 歐洲化學品管理局(ECHA)化學物質信息(Information on chemicals)數據庫獲得網址:http://echa.europa.eu/information-on-chemicals(2021-03-29)。

9 附錄C(資料性)推薦暴露參數數據庫

C.1 環境保護部.中國人羣暴露參數手冊(兒童卷 0-5 歲)[M]. 北京: 中國環境科學出版社,2016.

11 參考文獻

[1] International Agency for Research on Cancer. IARC monographs on the identificationof carcinogenic hazards to humans[R]. Lyon, France: International Agency for Research onCancer,2019.

[2] U.S. Environmental Protection Agency. Guidelines for exposure assessment[R].Washington D. C., USA: U.S. Environmental Protection Agency, 1992.

[3] U.S. Environmental Protection Agency. Guidelines for human exposure assessment[R].Washington D. C., USA: U.S. Environmental Protection Agency, 2019.

[4] U.S. Environmental Protection Agency. Exposure factors handbook: 2011 Edition[R].Washington D. C., USA: U.S. Environmental Protection Agency, 2011.

[5] U.S. Environmental Protection Agency. Risk assessment guidance for superfound:VolumeⅠ Human health evaluation manual(Part A)[R]. Washington D. C., USA: U.S. EnvironmentalProtection Agency, 1989.

[6] U.S. Environmental Protection Agency. Science policy council handbookriskcharacterization[R]. Washington D. C., USA: U.S. Environmental Protection Agency,2000.

2021年5月17日對該標準 8.3.2 條款做如下更正:

刪除公式(7)分母上的“BW×”。

目前版本爲更正後的版本。