3 基本信息

ICS 11.020

C 05

中華人民共和國衛生行業標準WS/T 654—2019《醫療器械安全管理》(Safety management for medical devices)由國家衛生健康委於2019年10月18日《關於發佈《醫療機構消防安全管理》等8項衛生行業標準的通告》(國衛通〔2019〕13號)發佈,自2020年5月1日起施行。

4 發佈通知

關於發佈《醫療機構消防安全管理》等8項衛生行業標準的通告

國衛通〔2019〕13號

現發佈《醫療機構消防安全管理》等8項衛生行業標準,編號和名稱如下:

一、強制性衛生行業標準

WS308—2019 醫療機構消防安全管理(代替WS 308—2009)

二、推薦性衛生行業標準

WS/T 659-2019 多參數監護儀安全管理

上述標準自2020年5月1日起施行,WS 308—2009同時廢止。

特此通告。

國家衛生健康委

2019年10月18日

5 前言

本標準按照 GB/T 1.1—2009 給出的規則起草。

本標準起草單位:中國人民解放軍聯勤保障部隊藥品儀器監督檢驗總站、首都醫科大學、中部戰區總醫院、中國人民解放軍總醫院第三醫學中心、中國醫學裝備協會。

本標準起草人:孫喜文、李詠雪、李怡勇、段新安、米永巍、彭明辰、張志強、孟建國。

6 引言

隨着我國現代經濟社會的快速發展和醫療器械技術的不斷進步,醫療器械的規模與水平已成爲現代醫療機構醫療技術能力的重要標誌。醫療器械在醫療過程中的地位和作用越來越突出,已成爲推動醫療技術和醫學發展的關鍵支撐技術。

許多大型的高、中風險的醫療器械已在我國醫療機構廣爲使用,不僅在大型三級醫院,也覆蓋至二級醫院,乃至基層醫療衛生機構,成爲推動和提高醫療技術水平的重要基礎保障。

值得注意的是,醫療器械技術性能和狀態參數在臨牀使用過程中的任何失準與偏離都可能不同程度地影響醫療質量,對人員造成傷害甚至死亡。

加強和規範醫療機構對醫療器械臨牀使用的安全管理,降低醫療器械臨牀使用的風險,是提高醫療質量,保障醫療安全的重要措施,也是醫療機構義不容辭的責任。標準編制組依據國家有關法律法規,研究分析我國醫療機構臨牀使用的醫療器械安全管理的實際情況,總結實踐經驗,並在廣泛徵求各方意見的基礎上制訂了本標準。

7 標準正文

醫療器械安全管理

7.1 1 範圍

本標準規定了進入醫療機構的有源醫療器械在臨牀使用前及使用期間的安全管理要求,包括醫療機構醫療器械管理組織建立的架構、各級組織的職責、應建立的各種管理制度之要素、安全管理的方法等;同時規定了保障醫療器械安全和有效的性能檢測、操作規範、維護保養等技術要求。

本標準適用於醫療機構臨牀使用的有源醫療器械的安全管理。

7.2 2 規範性引用文件

下列文件對於本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用於本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用於本文件。

GB 16895.24 建築物電氣裝置 第 7-710 部分:特殊裝備和場所的要求 醫療場所

YY/T 0841 醫用電氣設備週期性測試和修理後測試

7.3 3 術語和定義

GB 16895.24 界定的以及下列術語和定義適用於本文件。

3.1

醫療器械 medical device

爲了達到對疾病、損傷或者殘疾的診斷、治療、監護、緩解、補償;對解剖或者生理過程的研究、替代、調節;對妊娠控制;對人體樣本進行檢查的目的,其用於人體體表及體內的作用不是通過藥理學、免疫學或者代謝的手段獲得(但是可能有這些手段參與並起一定的輔助作用),單獨或者組合使用於人體的儀器、設備、器具、材料或者其他物品,包括所需要的軟件的總稱。

3.1.1

高風險醫療器械 high risk medical device

注:該類醫療器械與《醫療器械監督管理條例》中第三類醫療器械相對應。

3.1.2

中風險醫療器械 medium risk medical device

注:該類醫療器械與《醫療器械監督管理條例》中第二類醫療器械相對應。

3.1.3

低風險醫療器械 low risk medical device

注:該類醫療器械與《醫療器械監督管理條例》中第一類醫療器械相對應。

3.1.4 有源醫療器械 active medical device

3.2

醫療場所 medical venue

注:爲確保患者免遭可能發生的電氣危害,在醫療場所內採用附加的防護措施,這些危害的類型和表現視所進行的治療的不同而不同。根據場所的不同用途和不同醫療程序劃分場所。

3.2.1

1 類場所 venue of class 1

——有源醫療器械部件接觸軀體外部;

——接觸部件侵入軀體的任何部分。

3.2.2

2 類場所 venue of class 2

有源醫療器械部件用於諸如心臟診療術、手術室以及斷電(故障)危及生命的重要治療的醫療場所。

3.3

醫學工程專業人員 medical engineering personnel

具有醫學工程專業背景,大學專科以上學歷或同等學歷,從事醫療器械安全與質量技術保障的人員。

7.4 4 管理要求

7.4.1 4.1 基本原則

4.1.1 醫療器械臨牀使用安全控制管理應貫穿醫療器械全壽命週期,涵蓋醫療器械的採購、安裝、驗收、臨牀使用、維護保養、檢驗校準、儲存、應急調配、人員培訓、安全與質量評價及檔案管理等所有過程。

4.1.2 醫療機構應使用依法註冊,具有合格證明文件的醫療器械。

4.1.3 醫療機構應制定醫療器械安全管理計劃,針對不同風險等級的醫療器械制定運行管理制度與程序、適用標準、操作規程,使用與檢測和評價記錄格式等,並應形成規範性文件向相關部門與相關人員下達。

4.1.4 醫療機構應配備滿足醫療器械安全管理的管理人員和安全與質量技術保障的醫學工程專業人員。

4.1.5 醫療機構應爲醫療器械安全管理提供相應的工作與儲存場所和必要的檢測設備。

4.1.6 對診斷治療活動和緊急救治不可缺少的醫療器械應制定緊急調配的預案。

4.1.7 醫用電氣設備的安全防護應符合 GB 16895.24 的相關規定。

7.4.2 4.2 管理組織

4.2.1 醫療機構應設立由醫療機構主管領導、醫療業務管理部門、醫療器械管理部門、醫療器械臨牀使用部門和後勤保障部門共同組成的醫療器械臨牀使用安全管理組織,負責醫療器械臨牀使用的安全管理工作。

4.2.2 醫療器械臨牀使用的安全管理應納入醫療機構醫療安全管理系統。

7.4.3 4.3 管理職責

4.3.1 醫療機構主管領導應履行下列職責:

a) 全面負責醫療器械臨牀使用的安全管理工作;

c) 負責配置醫療器械安全管理所需醫療器械管理人員、醫學工程技術人員與相關檢測設備。

4.3.2 醫療業務管理部門應履行下列職責:

b) 監督與檢查安全管理規劃、計劃和規章制度的執行情況;

4.3.3 醫療器械管理部門應履行下列職責:

d) 負責組織醫療器械檢測、維護、維修,處理涉及安全與質量的技術問題;

f) 組織收集醫療器械安全控制信息,進行年度安全控制評價,向醫療機構醫療器械臨牀使用安全控制管理組織和醫療機構負責人提交評價報告並提出改進意見;

4.3.4 使用部門應履行下列職責:

b) 組織操作人員接受操作規程培訓與考覈;

c) 保證職責範圍內的醫療器械維護保養和自我檢查,協同醫療器械管理部門保障醫療器械的完好;

e) 建立高、中風險醫療器械使用記錄制度,收集安全信息,並及時向醫療器械管理部門反饋。

4.3.5 後勤保障部門應履行下列職責:

a) 提供與保障符合醫療設備要求的使用環境,諸如溫度、溼度、通風等相關設施的正常運轉;

b) 提供與保障符合醫療設備要求的水、電力、醫用氣體等的供應。

7.4.4 4.4 管理制度

4.4.1 醫療機構應制定醫療器械管理制度並形成規範性文件下達至相關部門執行。

4.4.2 醫療器械管理制度應包括臨牀使用前的驗收制度、日常維護(包括檢查、校準)制度、維修制度、人員培訓考覈制度、臨牀使用部門管理制度、醫療器械醫療損害事件報告與處理制度、搶救和生命支持醫療器械緊急調配製度、醫療器械處置管理制度、醫療器械安全與質量評價制度、醫療器械安全與性能狀態標識管理制度等。

4.4.3 臨牀使用前驗收制度應包括下列內容:

b) 醫療器械隨機技術文件,包括使用說明書、維護保養手冊等;

c) 醫療器械介紹和標籤應有生產企業的名稱、地址和聯繫方式;醫療器械的通用名稱、型號、規格;生產批號和生產日期;醫療器械性能、主要結構與適用範圍;使用注意事項;維護和保養方法以及環境要求等;

e) 醫療器械驗收依據的標準;

f) 驗收合格的醫療設備應予編號、建立臺賬;驗收信息記錄在案歸檔保存。

a) 按照醫療器械介紹及隨機技術文件的要求規定醫療器械檢查、檢驗、校準的技術項目、標準值和週期,並明確具體責任人;

4.4.5 維修制度應包括下列內容:

c) 醫療器械修復後投入臨牀使用前的安全與質量檢驗、校準的流程與技術標準;

4.4.6 人員培訓考覈制度應包括下列內容:

a) 人員培訓對象應包括所有涉及醫療器械安全的管理人員,維護、維修、檢測的醫學工程專業人員與臨牀使用人員;

b) 應有相應人員的培訓與考覈計劃;

d) 培訓考覈資料應歸檔。

4.4.7 臨牀使用部門管理制度應包括下列內容:

b) 在醫療器械管理部門指導下制定器械操作規程並保證執行;

c) 設立本部門醫療器械安全監督檢查人員,並規定監督檢查的時間、週期、檢查項目,保證安全與質量符合相關規定要求;

d) 定期對本部門醫療器械完好率和安全、質量狀態進行自我評估的要求;

e) 建立醫療器械臨牀使用記錄;

f) 發現醫療器械安全隱患或發生醫療損害時停止使用及逐級報告的流程與處置方法。

c) 醫療器械安全事件信息的記錄包括醫療器械名稱、編號及相關信息,使用部門及人員,患者姓名、病歷號及相關信息,發生時間,醫療損害安全事件情節,安全事件可能原因分析,已採取的處置措施與手段;

e) 相關責任部門與人員整改措施的落實與責任的追究。

b) 應急調配的授權部門與人員;

c) 應急調配的流程;

d) 相關部門和人員的聯繫方式。

4.4.10 醫療器械處置管理制度應包括下列內容:

a) 醫療器械捐贈、轉讓的條件要求;

c) 接受外部捐贈、轉讓的醫療器械在臨牀使用前其安全性、有效性保障措施要求;

4.4.11 醫療器械安全與質量評價制度應包括下列內容:

a) 對高風險醫療器械、中風險醫療器械和低風險醫療器械安全與質量評價的原則與要求;

c) 規定支持評價的信息內容及收集途徑,評價的方法,評價報告的內容;

d) 每年度形成醫療器械安全與質量評價報告,提交管理評審會議審議;

e) 評價結果反饋至相關部門和人員以及整改措施的落實與監督程序。

4.4.12 不同風險等級醫療器械技術維護應編制作業指導書,包括操作規程和適用的相關國家及行業標準。

4.4.13 醫療器械安全與性能狀態標識管理制度應包括下列內容:

a) 建立搶救、手術和生命支持等高風險醫療器械機身粘貼(或懸掛)安全與性能狀態標識的要求;

b) 確定不同種類狀態標識的使用部門及人員;

c) 標識粘貼(或懸掛)的時機;

d) 使用規範的狀態標識,見附錄A。

7.4.5 4.5 風險管理

4.5.1 醫療機構應根據醫療器械的臨牀使用預期目的、技術要求及發生故障或誤操作時可能造成的危害程度,參照國家食品藥品監督管理總局發佈的《醫療器械分類目錄》對醫療器械進行風險等級分類,(參見附錄 B),並建立各個風險等級的器械品目,分類管理。制定相應的管理目標和管理制度。

4.5.2 新購置或新引入的醫療器械應由醫療器械管理部門會同臨牀使用部門共同對其進行風險等級確認,納入相應風險等級管理。

4.5.3 醫療機構醫療器械臨牀使用安全管理組織每年應至少開展一次醫療器械臨牀使用風險分析評價,並按規定程序將分析結果和整改要求向涉及部門和人員進行反饋與通報。

4.5.4 遇有大型醫療器械對環境或羣體產生不良影響或有重大醫療損害事件發生時,醫療器械臨牀使用安全管理組織應立即召開會議,聽取情況彙報,收集相關信息,研究緊急處置原則與方案或啓動相應的應急預案。

7.4.6 4.6 安全信息的收集與分析

4.6.1 醫療機構應制定醫療器械安全與質量信息的收集和評價程序,質量信息的收集應包括以下方面:

a) 醫療器械不良事件;

4.6.2 醫療器械安全與質量信息分析評價結果應作爲醫療器械使用維護方案修改、醫療器械操作規程/流程的優化和醫療器械管理與使用人員培訓內容調整的依據。

7.4.7 4.7 安全與性能控制體系的監督檢查

4.7.1 醫療機構應有內部審覈的制度和措施。醫療機構主管領導應組織醫療業務管理部門、醫療器械管理部門和使用部門共同參加的醫療器械安全的內部審覈。每年內部審覈≥1 次。

4.7.2 醫療器械安全管理內部審覈應涵蓋安全管理體系的全部過程:包括驗收、使用、檢查、維護、維修與管理等活動。審覈人員應獨立於被評審的範圍。

4.7.3 醫療器械安全管理評審內容應包括下列方面:

b) 管理和監督人員的履職報告;

c) 近期醫療器械安全內部審覈報告;

d) 糾正措施和預防措施的落實情況報告;

g) 其他相關因素,如醫療器械質量控制活動、資源以及人員培訓。

4.7.4 醫療器械安全管理評審應形成書面決議。評審決議包括醫療器械當年安全評價結果、與上年安全管理成效比較、現存問題、改進時限和措施、措施實施的路徑方法。評審決議應歸檔保存。

7.4.8 4.8 檔案管理

4.8.1 檔案資料包括技術性檔案、管理性檔案,應明確各類醫療器械檔案的製作、使用、更新的要求。

4.8.2 檔案資料應存放整齊,便於查找、覈對,並分門別類建立資料目錄。

4.8.3 管理性檔案應包括下列內容:

b) 預防性日常維護保養記錄;

d) 人員培訓及考覈記錄;

e) 應急調配記錄;

f) 醫療器械安全評價報告;

g) 醫療器械處置文件。

4.8.4 技術性檔案應包括下列內容:

a) 供應商資質證明材料、註冊證書複印件、合格證明文件;

b) 臨牀使用前安裝驗收報告;

d) 醫療器械維護保養、維修記錄;

g) 維修作業指導書和操作規程。

4.8.5 醫療器械檔案,可由醫療器械管理部門設專人保管;也可由醫療機構檔案管理部門統一保管。

4.8.6 管理性檔案和技術性檔案應保存至醫療器械使用終止後 5 年。

7.5 5 人員要求

5.1 醫療機構從事醫療器械管理人員應瞭解和掌握國家相關行政管理部門頒發的醫療器械管理的相關政策法規,掌握醫療器械臨牀安全使用的要求,並有效履行崗位職責。

5.2 醫療器械臨牀使用人員應具備醫療器械的基礎理論、基本知識和操作技能,能正確使用醫療器械,掌握應急處置技能。

5.3 中風險醫療器械、高風險醫療器械和大型醫療設備技術操作的人員應實行培訓考覈上崗制度,建立相應的培訓考覈程序與標準,定期對其進行技術能力的評價。

5.4 從事醫療器械安全檢測的人員,宜具備醫學工程專業背景。

5.5 5.4 的人員應經過相關技術培訓並考覈合格後從事該項工作。

5.6 從事放射類醫療器械的操作人員,應接受放射防護知識培訓並通過考覈。

5.7 應建立醫療器械安全檢測的醫學工程專業人員的技術檔案。技術檔案應包括其學歷、培訓經歷、資歷、職務和技術職稱等方面的內容。

5.8 醫療機構應根據當前和預期的任務,制定醫療器械臨牀安全使用檢測醫學工程專業人員的培訓計劃,並按計劃執行。

7.6 6 環境與設施控制

7.6.1 6.1 環境

6.1.1 醫療器械工作環境條件應滿足醫療器械使用說明書、臨牀使用預期和相關技術規範的要求。對可能影響臨牀使用預期的有效性與安全性時,應監測、控制和記錄環境條件。

6.1.2 當環境條件影響到臨牀使用預期結果或危及到安全時,應停止使用。

7.6.2 6.2 設施

6.2.1 醫療器械電力供應和安全保護接地等設施應滿足醫療器械安全控制需要。

6.2.2 在 l 類醫療場所和 2 類醫療場所內採用安全特低電和/或保護特低電壓供電時,標稱供電電壓不應超過交流方均根值 25 V 或無紋波直流 60 V。

6.2.3 在 l 類醫療場所和 2 類醫療場所內,應安裝輔助等電位聯結導體。

6.2.4 在 2 類醫療場所內,電源插座的保護導體端子、固定設備的保護導體端子或任何外界可導電部分與等電位聯結母線之間的電阻不應超過 0.2 Ω。

7.7 7 過程的控制

7.7.1 7.1 臨牀使用前的安全確認

7.1.1 新購置及維修後的高風險醫療器械和中風險醫療器械,臨牀使用前應由醫療器械管理部門組織進行電氣安全檢測和技術性能檢測。

7.1.2 高風險醫療器械和中風險醫療器械每次使用前應檢查和記錄安全與性能狀態標識及其的有效性。

7.7.2 7.2 使用過程中的控制

7.2.1 醫療器械使用人員應保證正確執行操作規程,並遵循 4.4.13 的要求。

7.2.2 每臺高風險和大型醫療器械應建立使用登記記錄。記錄的內容應包括使用開始與結束時間、使用人姓名、患者姓名、病歷號、關鍵性技術參數、患者的反應狀態等。使用過程中發現故障應粘貼(或懸掛)“臨時故障證”狀態標識;見附錄 A。

7.2.3 使用部門設立的監督檢查人員,應按照臨牀使用部門管理制度規定的監督檢查時間、週期、檢查項目等履行職責,對發現的安全問題向科室主任和醫療器械管理部門報告,協助採取糾正措施。

7.2.4 醫療器械管理部門對每臺高風險和大型醫療器械應保證日常維護制度的執行,建立記錄。記錄內容應包括維護日期、維護人員姓名、維護具體項目、維護中發現的問題和採取的處理措施、維護後器械狀態。記錄文件應歸檔保存。

7.7.3 7.3 不良事件應急處理

7.3.1 當臨牀使用的醫療器械發生不良事件或懷疑可能發生不良事件時,應立即停止該醫療器械的使用,切斷驅動源,檢查醫療器械施治對象或使用人員損害情況,必要時採取緊急處置措施。

7.3.2 應將不良事件或可能發生的不良事件立即報告科室主任和醫療器械管理部門,查找原因,採取現場處置措施,或根據具體情況通告供應商進行處置。

7.8 8 安全與性能檢測

7.8.1 8.1 檢測實驗室

8.1.2 有條件的二級醫療機構宜建立檢測實驗室,或送至三級醫療機構進行檢測。

8.1.3 檢測實驗室的溫度、溼度、振動、電磁干擾等應滿足檢測設備使用說明書和相應規範的要求,並有相應的記錄。

8.1.4 檢測實驗室應安裝輔助等電位聯結導體,其要求應符合 GB 16895.24 的要求。

7.8.2 8.2 檢測標準與器具

8.2.1 醫療機構應配置電氣安全檢測和適宜的性能檢測器具。

8.2.2 檢測標準和器具應有標識表明其檢定、檢測、校準狀態。

8.2.3 檢測標準和器具應按照國家技術規範要求的週期由有資質的機構校準。

8.2.5 醫用電氣設備週期性檢測和修理後檢測宜符合 YY/T 0841 的規定。

7.8.3 8.3 檢測週期

8.3.1 高風險醫療器械關鍵性技術指標與參數宜每季度進行一次檢測,全面檢測宜每半年≥1 次。

8.3.2 中風險醫療器械和低風險醫療器械關鍵性技術指標與參數宜每半年檢測 1 次,全面檢測宜每年≥1 次。

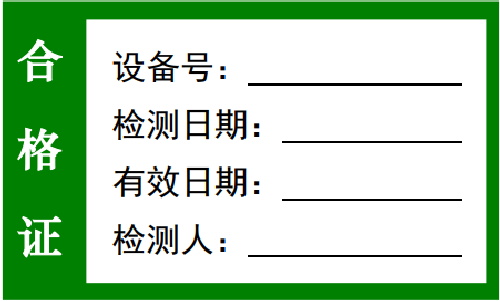

8.3.3 檢測人員對檢測合格的醫療器械應粘貼(或懸掛)“合格證”狀態標識;檢測不合格醫療器械應粘貼(或懸掛)“停用證”狀態標識;見附錄 A。

7.8.4 8.4 檢測記錄

8.4.2 檢測記錄應包括下列內容:

c) 檢測日期;

e) 檢測數據和結論;

f) 檢測人員、審覈人員的簽字。

8.4.3 檢測記錄應建立電子文檔,並有保護所存儲的電子文本安全的規定、計算機密碼和電子文本更改的授權規定、備份文件的數量與保管規定、不允許更改內容的規定等。

7.9 9 供應商管理

9.1 建立索證制度,對供應商的資質以及其爲醫療機構提供的產品應向其索取資質證書、產品檢驗報告及註冊證書複印件;其服務應符合國家相關法律法規及規範要求。

9.2 供應商應確保派出參與醫療器械技術保障的人員接受過相關的訓練和授權。

9.3 在合同中應明確供應商在處理醫療器械運行的緊急事件時的響應時間和到達現場的時限。

9.4 供應商爲醫療機構提供的所有服務應在合同中予以詳細和明確的規定。

9.5 醫療器械管理部門應監督供應商的工作,確保合同執行,定期對供應商實施評價。

8 附錄A(規範性附錄)安全與性能狀態標識

8.1 A.1 基本要求

醫療機構急救、手術和生命支持等高風險有源醫療器械應在機身粘貼(或懸掛)本標識。

8.2 A.2 種類

分爲合格證(綠色)、停用證(紅色)、臨時故障證(黃色)。

8.3 A.3 效果圖

見圖 A.1、A.2、A.3。

A.1 合格證效果圖

A.2 停用證效果圖

A.3 臨時故障證效果圖

8.4 A.4 尺寸規格

A.4.1 分爲大號和小號。每一個號中三個種類標識尺寸相同。

A.4.2 大號,見圖A.4。

A.4.3 小號,用於體量小的醫療器械(如輸液輔助裝置等),縮減尺寸,見圖 A.5。

8.5 A.5 文字顏色和字體、字號

8.5.1 A.5.1 大號

A.5.1.1 “合格證”、“停用證”、“臨時故障證”文字爲白色,華文中宋一號加粗。

A.5.1.2 “設備號”、“檢測日期”、“有效日期”、“檢測人”、“停用日期”、“故障日期”、“粘貼人”等文字爲黑色,黑體四號。

8.5.2 A.5.2 小號

A.5.2.1 字體和文字顏色同 A.5.1。

A.5.2.2 字號縮小如下:

“合格證”、“停用證”、“臨時故障證”爲小二號;

“設備號”、“檢測日期”、“有效日期”、“檢測人”、“停用日期”、“故障日期”、

“粘貼人”等文字爲小四號。

8.6 A.6 標識顏色

A.6.1 卡底使用RGB顏色代碼如下:

合格證——綠色 #008B00;

停用證——紅色 #EE0000;

臨時故障證——黃色 #9A00。

A.6.2 卡中心部——白色。

9 附錄B(資料性附錄)醫療器械風險等級分類

9.1 B.1 高風險醫療器械分類

序號 | 名稱 | 品名示例 |

1 | 用於心臟的治療、急救 裝置 | |

2 | 有創式電生理儀器及創新電生理儀器 | 病人有創監護系統、顱內壓監護儀、有創心輸出量計、有創多導生理記錄儀、心內希氏束電圖機、心內外膜標測圖儀、有創性電子血壓計 |

3 | 無創監護儀器 | |

4 | 體外反搏及其輔助循環裝置 | 氣囊式體外反搏裝置 |

5 | ||

6 | 有創內窺鏡(腹腔鏡、關節鏡、腎鏡、胰腺鏡、椎間盤鏡、腦竇鏡、膽道鏡)、心及血管內窺鏡(心內窺鏡、血管內窺鏡)、腔內手術用內窺鏡(經尿道電切鏡、用於高頻電切手術用的纖維內窺鏡及硬管內窺鏡) | |

7 | ||

8 | 超聲手術及聚焦治療設備 | 超聲腫瘤聚焦刀、超聲高強度聚焦腫瘤治療系統、超聲脂肪乳化儀、超聲眼科乳化治療儀、超聲手術刀、超聲血管內介入治療儀、超聲乳腺熱療治療儀 |

9 | 超聲三維(立體)診斷儀、全數字化彩超儀、超聲彩色多普勒、血管內超聲波診斷儀、超聲結腸鏡(診斷儀)、超聲內窺鏡多普勒、超聲心內顯像儀、經顱超聲多普勒、超聲眼科專用診斷儀、複合式掃描超聲診斷儀 | |

10 | 激光手術和治療設備 | 固體激光手術設備(Nd:YAG、Ho:YAG、Er:YAG、紅寶石、藍寶石、翠綠寶石)、氣體激光手術設備(C02、金蒸汽、準分子、氬離子)、3B類和4類半導體激光治療儀、氮分子激光治療儀、眼科激光光凝機、眼晶體激光乳化設備、激光血管焊接機 |

11 | 激光診斷儀器 | |

12 | 介入式激光診治儀器 |

序號 | 名稱 | 品名示例 |

13 | 激光手術器械 | 激光顯微手術器、LASIK用角膜板層刀 |

14 | 高頻手術和電凝設備 | 高頻電刀、高頻扁桃體手術器、內窺鏡高頻手術器、後尿道電切開刀、高頻眼科電凝器、高頻息肉手術器、高頻鼻甲電凝器、射頻控溫熱凝器 |

15 | 射頻治療設備 | |

16 | 高壓氧治療設備 | 空氣加壓氧艙、氧氣加壓氧艙 |

17 | 電療儀器 | 體內低頻脈衝治療儀、電化學癌症治療機 |

18 | 光譜輻射治療儀器 | |

19 | 高壓電位治療設備 | 高壓電位治療儀 |

20 | 體外衝擊波碎石治療設備 | 體外震波碎石機 |

21 | 醫用磁共振成像設備(MRI) | |

22 | X射線治療設備 | |

23 | X射線診斷設備 | 200mA以上X射線診斷設備 |

24 | 介入治療X射線機 | |

25 | X射線頭部CT機、全身CT機、螺旋CT機、螺旋扇掃CT機 | |

26 | 醫用高能射線治療設備 | |

27 | 高能射線治療定位設備 | 放射治療模擬機、適形治療多頁光欄 |

28 | 放射性核素治療設備 | |

29 | 放射性核素診斷設備 | 正電子發射斷層掃描裝置(PECT)、單光子發射斷層掃描裝置(SPECT)、放射性 核素掃描儀 |

9.2 B.2 中風險醫療器械分類

序號 | 名稱 | 品名示例 |

1 | 心電診斷儀器 | 單導心電圖機、多導心電圖機、胎兒心電圖機、心電向量圖機、心電圖綜合測試儀、 晚電位測試儀、無損傷心功能檢測儀、心率變異性檢測儀、心電分析儀、運動心電功量計、心電多相分析儀、心電遙測儀、實時心律分析記錄儀、長程心電記錄儀、心電標測圖儀、心電工作站 |

2 | 腦電診斷儀器 | |

3 | 肌電診斷儀器 | 肌電圖機 |

4 | 其他生物電診斷儀器 | |

5 | 電聲診斷儀器 | |

6 | 無創監護儀器 | 病人監護儀(監護參數含心電、血氧飽和度、無創血壓、脈搏、體溫、呼吸、呼吸末二氧化碳)、麻醉氣體監護儀、呼吸功能監護儀、睡眠評價系統、分娩監護儀 |

7 | 定裝置 | 綜合肺功能測定儀、呼吸功能測試儀、氧濃度測定儀、肺通氣功能測試儀、COv濃度測定儀、肺內氣體分佈功能測試儀、彌散功能測試儀、氮氣計、微量氣體分析器、壓力型容積描繪儀、肺量儀 |

8 | 血流量、容量測定裝置 | |

9 | 電子壓力測定裝置 | |

10 | 生理研究實驗儀器 | |

11 | 光譜診斷設備 | |

12 | ||

13 | 裂隙燈顯微鏡、視野機、同視機、夜間視覺檢查儀、隱斜計、前房深度測定儀、角膜曲率計、色盲鏡、視網膜鏡、眼壓鏡、驗光儀、直接和間接檢眼鏡、屈光度儀、眼底照相機驗光鏡片組、驗光組合臺、角膜地形圖儀、激光視網膜傳遞函數測定儀、瞳距測量儀、光學和光電弱視助視器、檢影鏡、驗光鏡片 | |

14 | 醫用手術及診斷用顯微 設備 | 各類手術顯微鏡(眼科、顯微外科、兒鼻喉科等)、陰道顯微鏡、直腸顯微鏡、微循環顯微鏡、體表微循環顯微鏡、生物顯微鏡、顯微精子分析系統 |

15 | 超聲母嬰監護設備 |

序號 | 名稱 | 品名示例 |

16 | 便攜式超聲診斷設備 | |

17 | 超聲理療設備 | |

18 | 激光診斷儀 | |

19 | ||

20 | 高頻手術和電凝設備 | |

21 | 高頻電熨設備 | 高頻婦科電熨器、高頻五官科電熨器 |

22 | 射頻治療設備 | 短波治療機、超短波治療機 |

23 | 電療儀器 | |

24 | 光譜輻射治療儀器 | |

25 | 理療康復儀器 | 電動牽引裝置、防打鼾器(正壓呼吸治療機) |

26 | 生物反饋儀 | |

27 | 磁療儀器 | |

28 | ||

29 | X射線診斷設備 | 200mA以下(含200mA)X射線診斷設備 |

30 | 放射性核素診斷設備 | |

31 | 放射免疫測定儀 |

9.3 B.3 低風險醫療器械分類

10 參考文獻

[1] 醫療器械不良事件監測和再評價管理辦法(試行) 國食藥監械〔2008〕766 號

[2] 醫療器械臨牀使用安全管理規範(試行) 衛醫管發〔2010〕4 號

[3] 醫療衛生機構醫學裝備管理辦法 衛規財發〔2011〕24 號

[4] 三級綜合醫院評審標準(2011 年版) 衛醫管發〔2011〕33 號

[5] 中華人民共和國職業病防治法 中華人民共和國主席令第 81 號

[6] 醫療器械監督管理條例 國務院令第 680 號

[7] 醫療器械分類規則 國家食品藥品監督管理總局令第 15 號

[8] 醫療器械使用質量監督管理辦法 國家食品藥品監督管理總局令第18號