3 基本信息

ICS 11.080

C 50

中华人民共和国卫生行业标准WS/T 700—2020《洪涝灾区预防性消毒技术规范》(Technical regulation for preventive disinfection in flood and waterlogged area)由中华人民共和国国家卫生健康委员会于2020年7月23日《关于发布推荐性卫生行业标准〈洪涝灾区预防性消毒技术规范〉的通告》(国卫通〔2020〕15号)发布,自2020年7月23日起实施。

4 发布通知

关于发布推荐性卫生行业标准《洪涝灾区预防性消毒技术规范》的通告

国卫通〔2020〕15号

现发布推荐性卫生行业标准《洪涝灾区预防性消毒技术规范》,编号和名称如下:

该标准自发布之日起施行。

特此通告。

国家卫生健康委

2020年7月23日

5 前言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准起草单位:福建省疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所、湖北省疾病预防控制中心、江苏省疾病预防控制中心、黑龙江省疾病预防控制中心、福建省卫生计生监督所。

本标准主要起草人:林立旺、张流波、班海群、徐燕、岳木生、林玲、陈路瑶、陈祖毅、陈健、敖志雄。

6 标准正文

6.1 1 范围

本标准规定了洪涝灾区预防性消毒的处理原则、各类消毒对象消毒方法、消毒质量控制、消毒效果监测与评价。

6.2 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB 14934 食品安全国家标准 消毒餐(饮)具

GB 19193 疫源地消毒总则

GB 27950 手消毒剂通用要求

GB 27952 普通物体表面消毒剂通用要求

GB 27953 疫源地消毒剂通用要求

GB 37488 公共场所卫生指标及限值要求

6.3 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

洪涝灾害 flood and waterlogging disaster

暴雨、急剧融化的冰雪、风暴潮等自然因素引起的水量迅速增加或水位迅猛上涨形成的洪水泛滥或排涝不畅而造成的灾害。

3.2

洪涝灾区 flood and waterlogged area

因洪涝灾害影响造成原有卫生状况遭受破坏而需开展卫生清洁、消毒处理的总体区域。

3.3

清污 trash-cleaning

依靠机械方法除去污物,即消除环境与各种物体表面存在的可能构成公共卫生危害的污物、污泥、垃圾、动物尸体等清除过程。

3.4

卫生处理 sanitary treatment

3.5

预防性消毒 preventive disinfection

在洪涝灾区对可能受到病原微生物污染的物品和场所进行的消毒处理。

6.4 4 洪涝灾区预防性消毒的处理原则

4.1 应根据传染病预防的需要,有针对性地及时开展清洁卫生与预防性消毒工作,以消除洪涝灾害对人类健康的不良影响。

4.2 根据灾情及当地传染病发生风险制定防疫消毒方案,以病原体可能污染的范围为依据确定消毒范围和对象。

4.3 消毒工作应在消毒专业人员指导下由有关单位和人员进行,尽可能选择消毒效果可靠、简便易行、对人畜安全、对环境没有严重污染的消毒方法。工作人员要了解各种消毒剂的使用方法及注意事项,正确实施消毒措施。从事现场清污、消毒人员应注意个人防护,进行现场消毒时应阻止无关人员进入消毒区。

4.4 一般情况下,外环境以清污为主,重点区域清污后再行消毒处理。清污所产生的大量垃圾应及时清运,严禁倾倒河中。一般不必对无消毒指征的灾区外环境、交通道路、路面、交通工具、帐篷等进行喷洒消毒,防止过度消毒现象的发生。

4.5 加强重点区域消毒工作, 灾民安置点、医院、学校、幼儿园、集贸市场等与人们生活工作密切相关的场所是环境卫生工作与消毒工作的重点区域。重点场所室内环境和物体表面清污后消毒,空气以通风为主,人员密集场所室内环境和物体表面可定期消毒。对受淹水源、厕所、牲畜养殖场所等也应全面进行消毒。

4.6 保护水源,注意饮水安全, 做好受灾地区饮用水消毒与水质监测工作;做好餐(饮)具、瓜果、蔬菜消毒与清洗保洁工作。

4.7 及时清理动物尸体,做好无害化处理。

4.8 及时清除和处理日常生活垃圾、粪便。对设置的临时厕所、垃圾堆集点,应有专人负责,做好粪便、垃圾的消毒、清运等卫生管理,必要时用卫生杀虫剂杀虫,控制苍蝇孳生。

4.9 加强灾区腹泻和发热症状监测,如发现疫情应及时做好疫点消毒工作。疫点消毒按照 GB 27953、GB 19193 相关要求进行。

4.10 必要时应对灾民集中安置点、集中供水等消毒重点区域开展消毒效果检测与评价,由具备检验检测资质的实验室相关人员进行。

4.11 待灾后恢复常态或通过预防性消毒确定消除健康影响方可终止预防性消毒工作。

6.5 5 各类消毒对象消毒方法

6.5.1 5.1 环境

5.1.1 对室内外进行彻底的环境清污,改善环境卫生。对遭受灾害的室内外环境进行彻底的卫生处理,做到先清理、后消毒、再回迁,尽可能消除导致疫病发生的各种隐患。

5.1.2 居家、街道、社区、安置点等场所物体表面、墙壁、地面可采用有效氯 500 mg/L 含氯消毒剂,或 200 mg/L 二氧化氯,或 1000 mg/L 过氧乙酸进行喷洒、擦拭消毒,作用 30 min;如选用其它消毒剂可参照 GB 27952 进行。临时安置点启用期间每天定期消毒 1~2 次;在无疫情情况下,不必对室内空气进行消毒剂喷雾消毒,应保持室内空气流通,以自然通风为主,通风不良的场所可采用机械通风。

6.5.2 5.2 饮用水

5.2.1 集中式供水,未被破坏的自来水厂,按照 GB 5749 执行,并加强水源水和末梢水的监测。在洪涝灾害期间,水厂应根据水源水水质变化情况,及时使用或加大混凝剂和消毒剂的使用量,保证出水水质符合 GB 5749 的要求。

5.2.2 集中供水点有条件的首选净水消毒设备进行生活饮用水消毒,对临时集中供水设施、设备,应添加饮用水消毒剂。使用含氯消毒剂处理时,作用 30 min 后,出水口余氯量不低于 0.3 mg/L,使用二氧化氯处理时,出水口余氯不低于 0.1 mg/L。

5.2.3 使用槽车(如消防车、绿化工程用水车、洒水车等)临时供水的,应灌装符合 GB 5749 要求的水,槽车在每天使用前应进行清洗消毒。

5.2.4 分散式供水,如直接从江、河、渠、溪、塘、井、涌泉等水源取用水者,可根据水源水状况,采用含氯消毒剂消毒,在专业人员的指导下,参阅消毒剂使用说明书,控制消毒剂用量和接触时间。具体消毒方法见附录 A。被洪水污染的水井应立即停止供水,待水退后经彻底清洗消毒恢复灾前状况后方可恢复供水。

5.2.5 煮沸是简单有效的消毒方式,在有燃料的地方可采用。煮沸消毒的同时可杀灭寄生虫卵,所有饮用水宜煮沸后饮用。

6.5.3 5.3 生活用品

家具、卫生洁具、办公用品等清污后,用有效氯 500 mg/L的含氯消毒剂冲洗、擦拭或浸泡,作用30 min,或采用 200 mg/L二氧化氯、1000 mg/L过氧乙酸、1000 mg/L季铵盐类消毒剂作消毒处理,消毒时间 15 min~30 min。消毒后再用清水擦拭干净。

6.5.4 5.4 餐(饮)具的消毒

餐(饮)具清洗后首选煮沸消毒,煮沸时间应在15 min以上。也可使用消毒剂进行浸泡消毒,如用有效氯250 mg/L~500 mg/L含氯消毒剂浸泡30 min,消毒剂浸泡后应以清洁水冲洗干净。临时避难所、临时安置点公共使用的餐(饮)具每次使用前均应消毒并保洁。

6.5.5 5.5 瓜果蔬菜

新鲜的瓜果、蔬菜可用含氯消毒剂100 mg/L~200 mg/L或二氧化氯50 mg/L~100 mg/L作用20 min~30 min;或过氧乙酸 500 mg/L~1000 mg/L、或酸性氧化电位水冲洗 10 min;或 10 mg/L 臭氧水作用10 min。消毒后均应再用清水冲洗干净。

6.5.6 5.6 手和皮肤

5.6.1 参与灾后环境清污、动物尸体处理等工作后均应进行手消毒,可选用有效的手消毒剂或碘伏搓擦两手。

5.6.2 因长时间洪水浸泡造成皮肤红肿、损伤者应及时就医,也可用碘伏或其它皮肤消毒剂进行涂抹消毒。

6.5.7 5.7 尸体

5.7.1 对环境清理中清出的新鲜动物尸体应尽快深埋或火化,对已经发臭的动物尸体,可用有效氯5000 mg/L~10000 mg/L 含氯消毒剂或 2000 mg/L 二氧化氯消毒液喷洒尸体及周围环境,去除臭味并消毒,然后再深埋处理或火化。

5.7.2 尸体埋葬的场所应由当地政府指定,不得随意乱埋。地点应选择远离水源及居民点的地方,选择人口密集区的下风向。挖土坑深 2 m 以上,在坑底撒漂白粉或生石灰,把动物尸体投入坑内,再用干漂白粉按 20 g/m2~40 g/m2撒盖于尸体上,一层尸体一层漂白粉,然后覆土掩埋压实。

5.7.3 遇难者的尸体一般不会引起传染病流行,或对公共卫生构成威胁,但对于已腐烂发臭的尸体,在裹尸袋内要适当喷洒漂白粉或其他消毒除臭剂。尸体用塑料尸袋包裹严密,不漏异味,不渗出腐败液体,及时送往火化场处理。在移运和处理过程中应遵循既要防止传播传染病、又要防止污染环境的卫生原则。

5.7.4 尸体清理后需要对其场所进行消毒处理,可选用 1000 mg/L~2000 mg/L 有效氯消毒液喷洒,作用 30 min~60 min。

5.7.5 运送尸体的交通工具可采用 1000 mg/L~2000 mg/L 有效氯消毒液,或其他有效的消毒剂溶液喷洒,作用 30 min~60 min。如遇较大量体液等污染的情况,应先采用 5000 mg/L~10000 mg/L 有效氯消毒剂去污染后再用前法处理。车辆、工具每次使用后消毒。

6.5.8 5.8 垃圾、粪便

5.8.1 一般生活垃圾无需进行消毒处理,应做好卫生管理工作,日产日清。含有腐败物品的垃圾喷洒含有效氯 5000 mg/L~10000 mg/L 消毒液,作用 60 min 后收集并进行无害化处理。

5.8.2 选择合适地点挖建的简易厕所,应建有围栏和顶盖,避免雨水漫溢粪便污染环境,厕所内可定时泼洒 20%漂白粉乳液以除臭并消毒。当粪便达便池容积 2/3 时,应及时使用漂白粉覆盖,表面厚度达2cm,再加土覆盖,另建厕所。

5.8.3 野外分散少量粪便,可按粪便量的 1:10 加入漂白粉,作用 24 h 后再清除。

6.6 6 消毒质量控制

6.1 使用的消毒产品应符合相关标准和规定,并在产品有效期内。

6.2 消毒剂应有专人管理,做好消毒剂的集中储存、供应、分发工作,并做好相应记录;必要时,对库存消毒剂进行有效含量测定。

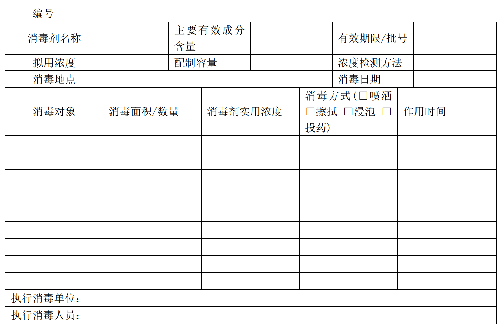

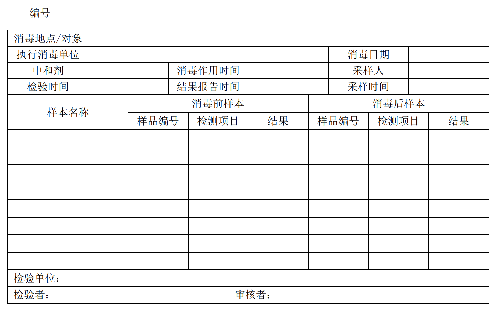

6.3 消毒工作应按照附录 B 规定的程序开展,消毒剂的配制、使用均应按产品使用说明书要求进行,并做好消毒剂的配制、消毒工作及消毒效果检测相关记录,记录格式可参照附录 C。

6.7 7 消毒效果监测与评价

6.7.1 7.1 环境及物体表面消毒效果

6.7.1.1 7.1.1 检测方法

7.1.1.1 消毒前采样:将无菌棉拭子在含 10 ml 0.03 mol/L 磷酸盐缓冲液(PBS)试管中浸湿,并于管壁上挤压至不出水后,对无菌规格板框定的被检物体表面涂抹采样(采样面积为 5 cm × 5 cm),横竖往返各 8 次,并随之转动棉拭子使其四周都接触到物体表面。以无菌操作方式将棉拭子采样端剪入原PBS 试管内,充分振打,进行活菌培养计数。

7.1.1.2 消毒后采样:消毒至规定的时间后,在消毒前采样点附近的类似部位进行棉拭子涂抹采样。除用采样液(含相应中和剂)代替 PBS 外,其余步骤和方法与消毒前采样相同。将消毒前、后样本 4 h内送实验室进行活菌培养计数。

7.1.1.3 消毒效果评价以自然菌为指标时,消毒后消毒对象中自然菌的杀灭率应大于等于 90%。

6.7.2 7.2 饮用水消毒效果

6.7.3 7.3 公用生活物品消毒效果

按照GB 37488相关规定进行评价。

6.7.4 7.4 餐(饮)具消毒效果

按照GB 14934相关规定进行评价。

7 附录A(规范性附录)洪涝灾区饮用水消毒

7.1 A.1 饮用水水源的选择

A.1.1 洪涝灾害发生后应迅速对原有水源卫生状况进行评估,对于被淹没了的水井或供水构筑物应停止供水,待水退后经彻底清洗消毒后方可继续供水。

A.1.2 集中式供水的水源地受到破坏或污染严重时,应选择新的水源地,建立新的取水点。水源的选择和卫生防护应依据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》要求进行。

A.1.3 如采用打机井或手压井措施供水,所选打井点应保持清洁卫生,附近 30 m 内没有厕所、畜圈、垃圾及废水排出口,应避免在低洼地或有污染源的地方打井。

7.2 A.2 饮用水的处理与消毒

7.2.1 A.2.1 缸(桶)水消毒处理

自然灾害发生后,若取回的水较清澈,可直接消毒处理后使用。若很混浊,可经自然澄清或用明矾混凝沉淀后再进行消毒。常用的消毒剂为漂白精片或泡腾片。按有效氯 4 mg/L~8 mg/L 投药,先将漂粉精片或泡腾片压碎放入碗中,加水搅拌至溶解,然后取该上清液倒入缸(桶)中,不断搅动使之与水混合均匀,盖上缸(桶)盖,30 min 后测余氯 0.3 mg/L~0.5 mg/L 即可。若余氯达不到,则应增加消毒剂量,缸(桶)应经常清洗。

7.2.2 A.2.2 手压井的消毒

手压井一般只经过消毒处理,水质即可达到生活饮用水卫生标准的基本要求。消毒方法同 A.2.1。

7.2.3 A.2.3 大口井的消毒

7.2.3.1 A.2.3.1 直接投加法

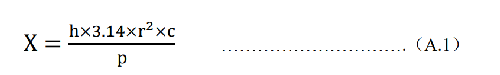

投消毒剂前先测量井水量再计算投药剂量,以漂白粉消毒圆形水井为例,可按式 A.1 计算:

式中:

X-----漂白粉投加量,单位为克(g);

h-----井水深度,单位为米(m);

r-----圆形水井半径,单位为米(m);

c-----加氯量,单位为毫克/升(mg/L);

加氯量是井水需氯量与余氯之和,可根据井水水质,一般清洁井水的加氯量为 2 mg/L,水质较浑浊时增加到 3 mg/L~5 mg/L,以保证井水余氯在加氯 30 min 后在 0.7 mg/L 左右,有条件的地区可进行水质细菌学检验。

投加的方法是根据所需投药量,放入容器中,加水调成浓溶液,澄清后将上清液倒入水桶中,加水稀释后倒入水井,用水桶将井水震荡数次,使之与水混匀,待 30 min 后即可使用。井水的投药消毒至少每天 2 次,在早晨和傍晚集中取水时段前进行。

7.2.3.2 A.2.3.2 持续消毒法

将漂白粉或漂粉精片装入开有若干个小孔(孔径为 0.2 cm~0.5 cm,小孔数可视水中余氯量调整)的饮料瓶中(每瓶装 250 g~300 g),用细绳将容器悬在井水中,同时系一空瓶,使药瓶漂浮在水面下10 cm 处。利用取水时的震荡使瓶中的氯慢慢从小孔中放出,达到持续消毒的目的。一次加药后可持续1 周左右。采用本法消毒,应有专人负责定期投加药物,测定水中余氯,余氯量在 0.7 mg/L 左右。若水井较大,可同时放数个持续消毒瓶。

7.2.3.3 A.2.3.3 超量氯消毒法

经水淹的水井需进行清淘、冲洗与消毒。先将水井掏干,清除淤泥,用清水冲洗井壁、井底,再掏尽污水。待水井自然渗水到正常水位后,进行超量氯消毒。

方法是:先将井水掏干(若井水中查出致病菌,应先消毒后再掏干),清除井壁和井底的污物,用3%~5%漂白粉溶液(漂粉精减半)清洗后,待水井自然渗水到正常水位后,再按加氯量 10 mg/L~15 mg/L投加漂白粉(或漂粉精)即每 m3水加 40 g~60 g 漂白粉(有效氯按 25%计),浸泡 12 h~24 h 后,抽尽井水,再待自然渗水到正常水位后,按 A.2.3.1 或 A.2.3.2 消毒,投入正常使用,必要时经细菌学检验合格方可使用。

7.3 A.3 使用一体化净水设备

自然灾害发生后,在有条件的情况下可使用一体化净水设备对原水进行处理和消毒。可直接以沟塘水、河水等地表水和地下水为水源,可有效去除胶体、悬浮物颗粒、溶解盐类、有机物以及微生物等。

7.4 A.4 临时应急供水的运送

A.4.1 瓶装水运输方便,水质安全,可用来解决应急饮水问题。

A.4.2 在道路交通情况允许的条件下,可利用水车送水,居民就近取水。用于送水的设备,无论是水车、消防车、洒水车、水箱或聚乙烯塑料水桶,在运水前,都应对盛水容器进行彻底的清洗和消毒,用有效氯 400 mg/L 溶液冲洗,作用 30 mim 后再用清水冲洗干净。待运水的余氯含量应保持达 0.5 mg/L 以上,以确保运送水的卫生质量,防止运送的水受到二次污染。

供水量可参考如下:临时救援而设的门诊和医院每人每天 40 L~60 L,后勤供应处每人每天 20 L~30L,帐蓬等集中居住区每人每天 15 L~30 L,最低不应低于每人每天 3 L。

7.5 A.5 饮水水质检验

A.5.1 按 GB/T 5750 检验。

A.5.2 水源水检验项目:浑浊度、pH、色度、氨氮以及其他有关项目。

A.5.3 饮水检验项目:浑浊度、余氯、总大肠菌群、菌落总数、色度、臭味及其他有关项目。其中浑浊度和余氯两个项目每日每批处理水均测定。

8 附录B(规范性附录)预防性消毒工作程序

8.1 B.1 了解现场情况

预防性消毒工作应在消毒专业人员指导下由相关单位和人员进行,消毒人员到达灾区现场后,首先进行现场调查,可根据当地灾情具体情况、污染程度、范围以及可能发生传染病流行趋势确定待消毒对象的种类、性质、数量及消毒方法。

8.2 B.2 现场操作准备

消毒前应穿戴好工作衣、帽、口罩、手套,备好防护用具,进行现场观察,估计污染情况,阻止无关人员进入消毒区,并按面积或体积、物品种类、数量多少,正确选择消毒剂种类和拟采取的消毒方法,计算所需配制的消毒剂用量,并注意所用消毒剂有效成分含量,保证配制消毒剂的有效浓度。

8.3 B.3 消毒前样品采集

必要时在实施消毒前应由检验人员先对不同消毒对象采集样品,送实验室检验,以了解消毒前污染情况。

8.4 B.4 室内消毒前准备

室内消毒前,应先关闭门窗,保护好水源(盖好水缸等),取出食物、厨具等,并将不需消毒食品、餐(饮)具及衣被等物储藏好。喷雾有刺激性或腐蚀性消毒剂时,消毒人员应戴防护口罩和防护眼镜。

8.5 B.5 实施消毒

消毒时应主要对被洪水污染的门、地面、墙壁、家具等物体表面进行喷洒消毒。以表面湿润为度。室内消毒完毕后,对室外其他可能污染处,如走廊、楼梯、厕所表面、下水道口等进行消毒。对室外大环境进行消毒时,应注意让消毒液覆盖需要消毒的部位,以达到润湿为度。

8.6 B.6 消毒后工作

消毒工作完毕后,应将所有的消毒工具进行清洗,然后依次脱下工作衣、帽、口罩(或其他防护用具),将工作服外层表面卷在里面,放入消毒专用袋中以备清洗。最后,消毒员应彻底清洗双手,并可用速干型手消毒剂揉搓双手,也可使用符合GB 27950 要求的其他手消毒剂进行手消毒。填写好工作记录表。必要时,消毒 60 min后,检验人员再次采样。消毒结束,消毒人员应向住家交待消毒有关注意事项后再撤离现场。

8.7 B.7 注意事项

B.7.1 根据拟消毒处理的对象不同、消毒现场的特点不同,选用恰当的消毒剂和合适的消毒方法,消毒剂应现配现用。

B.7.2 消毒人员在消毒时不宜吸烟、饮水、吃食物,并劝阻其他无关人员进入工作场所。

B.7.3 消毒人员应谨慎细心,不得损坏灾民物品,凡需消毒的物品切勿遗漏。

B.7.4 用气体熏蒸消毒时,应使房间密闭,应充分暴露需消毒的物品,物品应分散开,相互间应有空隙,以利药物扩散、接触;应控制消毒要求的温度、湿度及时间;食物及不耐腐蚀或怕沾染气味的物品应取出或盖严;用火加热时,应严防火灾。