3 基本信息

ICS 13.100

C 57

中华人民共和国卫生行业标准GBZ 128—2019《职业性外照射个人监测规范》(Specifications for individual monitoring of occupational external exposure)由中华人民共和国国家卫生健康委员会于2019年09月27日《关于发布〈职业性外照射个人监测规范〉等4项卫生健康标准的通告》(国卫通〔2019〕11号)发布,自2020年04月01日起实施,本标准代替 GBZ 128—2016。

4 发布通知

关于发布《职业性外照射个人监测规范》等4项卫生健康标准的通告

国卫通〔2019〕11号

现发布《职业性外照射个人监测规范》等4项卫生健康标准,编号和名称如下:

一、强制性国家职业卫生标准

GBZ_128—2019 职业性外照射个人监测规范(代替GBZ 128—2016);

GBZ_139—2019 稀土生产场所放射防护要求(代替GBZ 139—2002)。

二、强制性卫生行业标准

WS_667—2019 机械臂放射治疗装置质量控制检测规范。

三、推荐性卫生行业标准

WS/T_668—2019 公共地下建筑及地热水应用中氡的放射防护要求(代替GBZ 116—2002和GBZ 124—2002)。

上述标准自2020年4月1日起施行,GBZ 128—2016、GBZ 139—2002、GBZ 116—2002、124—2002同时废止。

特此通告。

国家卫生健康委

2019年9月27日

5 前言

本标准第 4 章、5.1、5.2.1、5.2.4、5.2.6、5.2.7、5.3.1、5.3.2 为强制性的,其余为推荐性的。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GBZ 128—2016《职业性外照射个人监测规范》,与 GBZ 128—2016 相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:

——修改了部分规范性引用文件(见第 2 章,2016 年版的第 2 章);

——修改了部分术语和定义(见第 3 章,2016 年版的第 3 章);

——修改了外照射个人剂量计基本要求(见 5.1,2016 年版的 5.1);

——修改了外照射个人剂量计选择(见 5.2,2016 年版的 5.2);

——修改了外照射个人剂量计的佩戴要求(见 5.3,2016 年版的 5.3);

——修改了剂量评价一般原则(见 6.1,2016 年版的 6.1);

——修改了职业性外照射个人监测评价方法(见 6.2,2016 年版的 6.2);

——修改了剂量调查内容及调查表(见 8.1.3 和附录 C,2016 年版的 8.1.3 和附录 A);

——增加了外照射个人剂量监测系统主要性能要求(见附录 A);

——增加了个人剂量当量到有效剂量的转换系数估算方法(见附录 B)。

本标准起草单位:中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所、中国医学科学院放射医学研究所、北京市疾病预防控制中心。

本标准主要起草人:郭文、丁艳秋、胡爱英、张文艺、万玲、翟贺争、张璇、郝述霞、王美娇、陈飞。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

——GB/T 5294—1985;

——GB 5294—2001;

——GBZ 128—2002;

——GBZ 128—2016。

6 标准正文

职业性外照射个人监测规范

6.1 1 范围

本标准适用于职业性外照射个人监测。

6.2 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 10264—2014 个人和环境监测用热释光剂量测量系统

GB 18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GBZ/T 261 外照射辐射事故中受照人员器官剂量重建规范

6.3 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

外照射个人监测 individual monitoring of external exposure

利用工作人员佩戴剂量计对个人剂量当量进行的测量,以及对测量结果的解释。

3.2

个人剂量当量 personal dose equivalent

人体某一指定点下面适当深度 d 处的软组织内的剂量当量 Hp(d)。

3.3

最低探测水平 minimum detectable level;MDL

用于评价测量仪器探测能力的统计量值,在给定的置信度下,一种测量方法能够探测出的区别于本底值的最小量值。

3.4

异常照射 abnormal exposure

当辐射源失去控制时,工作人员或公众中的成员所接受的可能超过剂量限值的照射。

3.5

调查水平 investigation level

诸如有效剂量、摄入量或单位面积或体积的污染水平等量的规定值,达到或超过此种值时应进行调查。

3.6

名义剂量 notional dose

在个人剂量监测中,当工作人员佩戴的剂量计丢失、损坏或其他原因得不到读数或所得读数不能正确反映工作人员所接受的剂量时,用其他方法赋予该剂量计应有的剂量估算值。

3.7

常规监测 routine monitoring

为确定工作条件是否适合继续进行操作,在规定场所按预先规定的时间间隔所进行的监测。

3.8

任务相关监测 task-related monitoring

为特定操作提供有关操作和管理方面的即时决策而进行的个人监测。

3.9

特殊监测 special monitoring

为了说明某一特定问题,而在一个有限期内进行的个人监测。

6.4 4 监测要求

6.4.1 4.1 监测的量和单位

职业性外照射个人监测的量有 Hp(10)、Hp(3)、Hp(0.07):

a) Hp(10),适用于体表下 10 mm 深处的器官或组织的监测,在特定条件下用于有效剂量评价,单位为毫希沃特(mSv);

b) Hp(3),适用于体表下 3 mm 深处的器官或组织的监测,用于眼晶状体剂量评价,单位为毫希沃特(mSv);

c) Hp(0.07),适用于体表下 0.07 mm 深处的器官或组织的监测,用于皮肤剂量评价,单位为毫希沃特(mSv)。

6.4.2 4.2 监测类型

6.4.3 4.3 监测周期或频次

4.3.1 常规监测的周期应综合考虑放射工作人员的工作性质、所受剂量的大小、剂量变化程度及剂量计的性能等诸多因素。常规监测周期一般为 1 个月,最长不应超过 3 个月。

4.3.2 任务相关监测和特殊监测应根据辐射监测实践的需要进行。

6.5 5 监测系统与使用要求

6.5.1 5.1 个人剂量监测系统基本要求

6.5.2 5.2 剂量计

5.2.1 应根据个人监测的实际情况,分别选择 Hp(10)、Hp(3)和 Hp(0.07)个人剂量计进行个人监测;若无符合 Hp(3)定义的商品剂量计,或无校准 Hp(3)剂量计的条件,可用 ICRP推荐的方法用Hp(10)或 Hp(0.07)剂量计的监测结果,可参考 GBZ/T 301 推荐的方法对 Hp(3)进行估算。

5.2.2 在仅有光子辐射,而且光子能量≥15 keV 时,宜使用常规光子个人剂量计监测 Hp(10)。

5.2.3 对于强贯穿辐射和弱贯穿辐射的混合辐射场,弱贯穿辐射的剂量贡献≤10%时,一般可只监测Hp(10);弱贯穿辐射的剂量贡献>10%时,宜使用能识别两者的鉴别式个人剂量计,或用躯体剂量计和局部剂量计分别测量 Hp(10)和 Hp(0.07)。

5.2.4 对于中子和γ射线混合辐射场,当中子剂量与γ剂量的比值不超过 10%,可只用光子剂量计测定光子剂量,然后根据光子剂量监测结果和两者粗略比值计算总剂量;当中子剂量与γ剂量的比值超过10%,原则上应使用能分别测量中子剂量和光子剂量的鉴别式个人剂量计[中子剂量测量可使用固体核径迹探测器、热释光探测器(TLD)反照率剂量计等],分别测定中子和光子的个人剂量当量,然后计算总剂量。

5.2.5 从事可能引起非均匀照射的操作时,在工作人员身体可能受到较大照射的部位宜佩戴局部剂量计(如头箍剂量计、腕部剂量计、指环剂量计等)。

5.2.6 在预期外照射剂量有可能超过剂量限值的情况下(例如从事有可能发生临界事故的操作或应急操作时),工作人员除应佩戴常规监测个人剂量计外,还应佩戴报警式个人剂量计或事故剂量计。

5.2.7 剂量计应具有容易识别的标识和编码,其大小、形状、结构和重量合适,便于佩戴且不影响工作。

6.5.3 5.3 佩戴

5.3.1 对于比较均匀的辐射场,当辐射主要来自前方时,剂量计应佩戴在人体躯干前方中部位置,一般在左胸前或锁骨对应的领口位置;当辐射主要来自人体背面时,剂量计应佩戴在背部中间。

5.3.2 对于如介入放射学、核医学放射药物分装与注射等全身受照不均匀的工作情况,应在铅围裙外锁骨对应的领口位置佩戴剂量计。

5.3.3 对于 5.3.2 所述工作情况,建议采用双剂量计监测方法(在铅围裙内躯干上再佩戴另一个剂量计),且宜在身体可能受到较大照射的部位佩戴局部剂量计(如头箍剂量计、腕部剂量计、指环剂量计等)。

6.6 6 剂量评价

6.6.1 6.1 剂量评价一般原则

6.1.1 按照 GB 18871 的规定,对职业照射用年有效剂量评价。

6.1.2 当职业照射受照剂量大于调查水平时,除记录个人监测的剂量结果外,并作进一步调查。本标准建议的年调查水平为有效剂量 5 mSv,单周期的调查水平为 5 mSv/(年监测周期数)。

6.1.3 当放射工作人员的年个人剂量当量小于 20 mSv 时,一般只需将个人剂量当量 Hp(10)视为有效剂量进行评价,否则,估算人员的有效剂量;当人员的眼晶状体、皮肤和四肢的剂量有可能超过相应的年当量剂量限值时,给出年有效剂量的同时估算其年当量剂量。

6.6.2 6.2 外照射个人监测剂量评价方法

6.2.1 职业性外照射个人监测,一般依据测得的个人剂量当量 Hp(d)进行个人剂量评价。

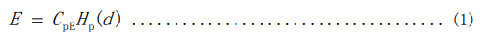

6.2.2 当放射工作人员的年受照剂量低于相应限值时,职业性外照射个人监测得到的个人剂量当量Hp(10)可直接视为有效剂量。当接近相关限值时,如果需要可按式(1)估算有效剂量:

式中:

E ——有效剂量中的外照射分量,单位为毫希沃特(mSv);

Hp(d)——职业性外照射个人监测得到的个人剂量当量,单位为毫希沃特(mSv);

CpE——个人剂量当量到有效剂量的转换系数,对中子,其值可参考 GBZ/T 261;对光子,可用式(2)计算:

式中:

CKE——空气比释动能到有效剂量的转换系数,其值参见附录 B;

CKp——空气比释动能到个人剂量当量的转换系数,其值参见附录 B。

6.2.3 当按 5.3.3 条佩戴铅围裙外单剂量计时,采用式(3)估算有效剂量:

式中:

E ——有效剂量中的外照射分量,单位为毫希沃特(mSv);

Ho——铅围裙外锁骨对应的领口位置佩戴的个人剂量计测得的 Hp(10),单位为毫希沃特(mSv)。

6.2.4 当按 5.3.3 条佩戴铅围裙内、外两个剂量计时,宜采用式(4)估算有效剂量:

式中:

E ——有效剂量中的外照射分量,单位为毫希沃特(mSv);

α ——系数,有甲状腺屏蔽时,取 0.79,无屏蔽时,取 0.84;

Hu——铅围裙内佩戴的个人剂量计测得的 Hp(10),单位为毫希沃特(mSv);

β ——系数,有甲状腺屏蔽时,取 0.051,无屏蔽时,取 0.100;

Ho——铅围裙外锁骨对应的衣领位置佩戴的个人剂量计测得的 Hp(10),单位为毫希沃特(mSv)。

注:当估算的有效剂量接近年剂量限值(例如大于15 mSv)时宜采用6.2.5的方法进行评价。

6.2.5 当人员接受的剂量可能接近或超过剂量限值时,如果需要,也可用模体模拟测量的方法,估算出主要受照器官或组织的当量剂量 HT,再按式(5)估算有效剂量:

式中:

E ——有效剂量中的外照射分量,单位为毫希沃特(mSv);

HT——主要受照器官或组织 T 的当量剂量,单位为毫希沃特(mSv)。

6.7 7 质量保证

6.7.1 7.1 一般要求

7.1.1 将质量保证始终贯穿于从监测计划制定到结果评价的全过程。

7.1.2 制定完备的个人监测计划,制定个人监测计划时,同时制定质量保证计划。

7.1.3 质量保证至少达到以下要求:

a) 选用符合要求、工作正常的剂量计、设备和仪器;

b) 定期检定/校准和维护使用的设备和仪器;

d) 按 GBZ 207 的要求进行外照射个人剂量系统性能质量控制;

h) 积极参与实验室间的相互比对。

6.7.2 7.2 监测系统的质量控制

7.2.3 为控制使用的个人剂量探测器的分散性,进行适当筛选。

7.2.4 剂量测量系统的质量控制按 GBZ 207 的要求进行。

6.7.3 7.3 实施监测过程的质量保证

7.3.1 制定和严格遵守剂量计发放、佩戴、运输、回收和保存等环节的操作规程。

7.3.2 个人剂量计在非工作期间避免受到任何人工辐射的照射。

7.3.3 采用双剂量计监测时,采取相应措施以保证两个剂量计正确佩戴。

7.3.4 在个人监测中,按下述要求进行数据处理:

a) 使用适宜的统计学方法,以尽量减少数据处理过程中可能产生和积累的测量误差;

b) 注意测量数据有效数字的正确表示,数据有效数字的位数恰当反映该测量值的准确度;

c) 在现场用复查的方法,或使用适宜的统计学方法剔除异常数据。在剔除异常数据的同时,还检查和分析其产生原因,并记录在案。

6.7.4 7.4 职业性外照射个人监测不确定度的要求

7.4.1 当监测的剂量水平接近或超过剂量限值时,对光子辐射其相对不确定度不超过 50%(95%置信水平),对电子和能量未知的中子其不确定度的要求可允许更宽些。

7.4.2 当监测的剂量水平低于剂量限值时,对任何辐射,可进一步放宽对不确定度的要求,直到相对不确定度不超过 100%(95%置信水平)。

6.8 8 记录、档案和报告

6.8.1 8.1 记录

8.1.1 一般要求如下:

a) 记录包括:预处理、测量、校准、个人监测结果、质量保证和剂量评价等内容,必要时包括工作场所监测的结果;

b) 清楚、扼要、准确地记录完整监测过程;

c) 采用多种方式备份监测记录,妥善保存原始记录数据。便于在剂量估算方法变化时,对剂量数据的复核;

d) 准许放射工作人员查询本人职业照射记录;职业健康管理人员查询相关职业照射记录及有关资料。

8.1.2 外照射个人监测结果记录在统一的表格上:

b) 常规监测结果的记录和评价报告表的要素参见附录 C 的 C.2 和 C.3;

c) 工作人员异常结果调查表的要素参见附录 C 的 C.4。

8.1.3 异常结果调查:

当工作人员职业外照射个人监测结果超过调查水平时,按附录C的C.4所示的内容进行调查。

8.1.4 名义剂量的确定:

a) 当剂量计丢失、损坏、因故得不到读数或所得读数不能正确反映工作人员所接受的剂量时,确定其名义剂量,并将名义剂量及其确定方法记入监测记录;

3) 用同一监测周期内从事相同工作的工作人员接受的平均剂量;

4) 用工作人员前年度受到的平均剂量,即名义剂量=前年度剂量³监测周期(d)/365;

c) 佩戴周期超过 3 个月的剂量计的记录:其剂量用名义剂量给出,并给出适当说明;报告中可给出实际结果,但必须说明此结果不符合本标准规范。

8.1.5 监测结果小于最低探测水平的记录:当工作人员的外照射个人监测结果小于 MDL 值时,报告中的监测结果表述为

6.8.2 8.2 档案

8.2.1 个人剂量档案除了包括放射工作人员平时正常工作期间的个人剂量记录外,还包括其在异常情况(事故或应急)下受到的过量照射记录,调查登记参见附录 C 的 C.4。

6.8.3 8.3 报告

8.3.1 个人剂量监测技术服务机构在完成一个监测周期的监测任务后,在 1 个月内出具检测/检验报告,报告包含的要素参见附录 C 的 C.2。

8.3.2 放射工作单位在接到调查登记表后 2 周内反馈处理意见,个人剂量监测技术服务机构负责检测结果的解释。检测结果确属超剂量照射或未能按时反馈处理意见的,个人剂量监测技术服务机构按照相关法规要求上报至相关监管部门。

7 附录A(规范性附录)外照射个人剂量监测系统主要性能要求

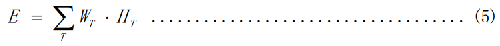

7.1 A.1 X、γ和β射线监测用Hp(10)剂量计的性能要求

7.2 A.2 Hp(3)剂量计的性能要求

7.3 A.3 Hp(0.07)剂量计的性能要求

7.4 A.4 剂量计的测量范围、影响量、使用手册及软件等要求

7.5 A.5 剂量计和读出器的环境性能要求

剂量计和读出器的环境性能要求见GB/T 10264—2014的表6。

7.6 A.6 读出器电磁骚扰的性能要求

读出器电磁骚扰的性能要求见GB/T 10264—2014的表7。

7.7 A.7 剂量计和读出器的机械性能要求

剂量计和读出器的机械性能要求见GB/T 10264—2014的表8。

7.8 A.8 X、γ和β剂量计使用的能量范围

7.9 A.9 退火要求

8 附录B(资料性附录)个人剂量当量到有效剂量的转换系数估算方法

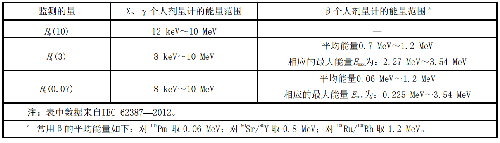

光子个人剂量当量到有效剂量的转换系数CpE用式(B.1)计算:

式中:

CpE——个人剂量当量到有效剂量的转换系数,单位为毫希沃特每毫希沃特(mSv/mSv);

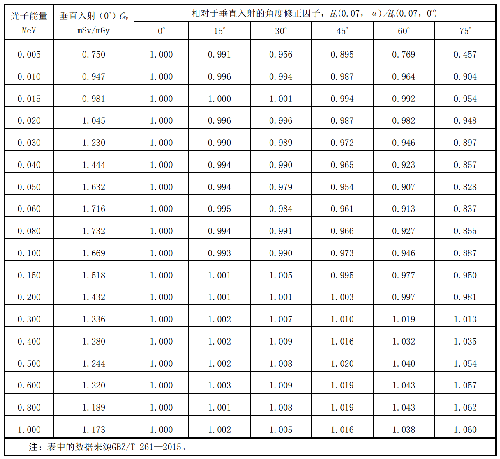

CKp——从空气比释动能到个人剂量当量的转换系数,单位为毫希沃特每毫戈瑞(mSv/mGy),其值见表B.1和表B.2;

CKE——空气比释动能到有效剂量的转换系数,单位为毫希沃特每毫戈瑞(mSv/mGy),其值见表B.3。

表B.2 光子空气比释动能到 Hp(0.07,α)的转换系数

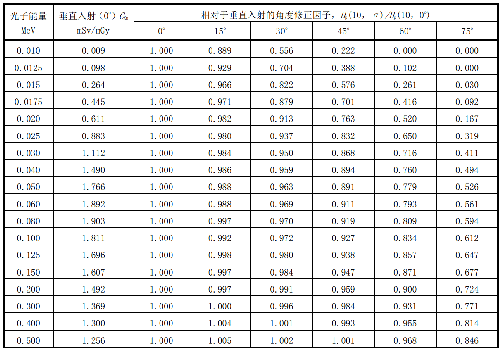

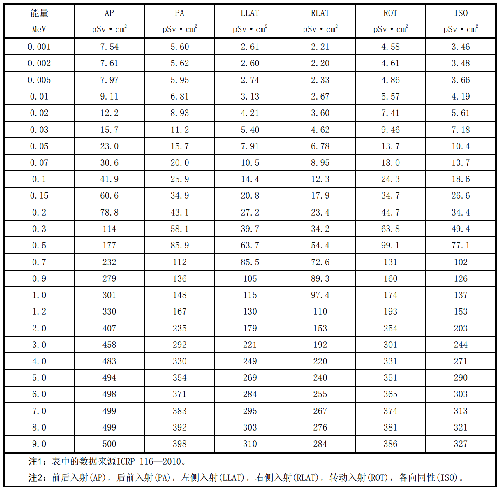

表B.3 单能光子不同入射几何条件下的单位比释动能的有效剂量

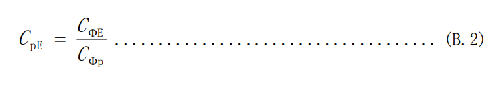

中子个人剂量当量到有效剂量的转换系数CpE用式(B.2)计算:

式中:

CpE——个人剂量当量到有效剂量的转换系数,单位为毫希沃特每毫希沃特(mSv/mSv);

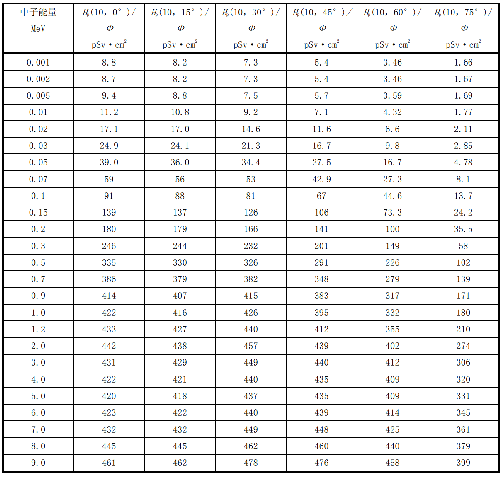

CΦp——从中子注量到个人剂量当量的转换系数,单位为皮希沃特平方厘米(pSv·cm2),其值见表B.4;

CΦE——从中子注量到有效剂量的转换系数,单位为皮希沃特平方厘米(pSv·cm2),其值见表B.5。

9 附录C(资料性附录)职业照射的职业分类和个人监测报告要求

9.1 C.1 职业照射的职业分类

9.2 C.2 职业性外照射个人检测报告(存档版)

a) 个人剂量监测技术服务机构名称;

c) 检测项目、检测方法、用人单位、委托单位、检测/评价依据、检测类别/目的、检测仪器名称/型号/编号、探测器;

d) 检测结果:编号、姓名、性别、职业类别、剂量计佩戴起始日期、佩戴天数、监测的量;

e) 签发人及签发日期;存档版还应包含检测人、校核人、审核人、签发人,签字日期;

9.3 C.3 职业性外照射年剂量检测评价报告

a) 检测单位名称;

c) 检测项目、检测方法、用人单位、委托单位、检测/评价依据、检测室名称、检测类别/目的、检测仪器名称/型号/编号、探测器、监测起止日期;

d) 评价结论,检测报告专用章,用章日期;

e) 检测结果:编号、姓名、性别、职业类别、本年度监测次数、监测的量;

f) 检测人、校核人、审核人、签发人,签字日期;

9.4 C.4 职业性外照射个人监测剂量调查登记表

a) 剂量调查登记表;

b) 用人单位(盖章),编号;

c) 人员姓名、职业类别、本次测量剂量值、剂量计佩戴起止日期;

d) 个人剂量计佩戴位置:胸部、头部、手部、其他部位;

e) 评价结论,检测报告专用章,用章日期;

f) 确定在佩戴个人剂量计期间,是否发生过以下情况:个人剂量计曾经被打开、个人剂量计曾经被水浸泡、个人剂量计曾经被留置于放射工作场所内、曾经佩戴个人剂量计接受过放射性检查、曾经佩戴个人剂量计扶持接受放射性检查的受检者/患者、曾经维修含源装置、铅围裙内外剂量计混淆佩戴;如果是正常佩戴,是否发生过以下情况:佩戴期间工作量较前期明显增加、其他原因;

g) 本人及负责人签字,签字日期;

h) 处理意见(检测单位填写),签字及签字日期。

10 附录D(资料性附录)职业性外照射个人剂量监测结果年度统计表

D.1 职业性外照射个人监测结果年度统计表见表D.1~表D.3。

D.2 放射工作人员职业性外照射个人监测集体剂量分布比、个人剂量人员分布比汇总表见表D.4。

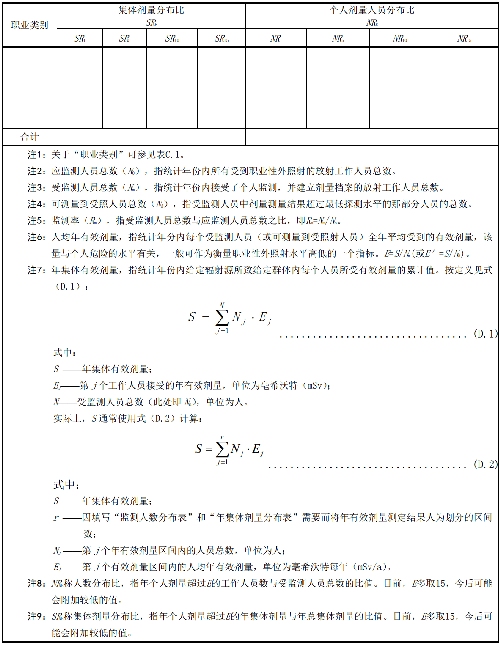

表D.4 放射工作人员职业性外照射个人监测集体剂量分布比、个人剂量人员分布比汇总表

11 参考文献

[1] ISO 15382 Radiological Protection– Procedures for Monitoring the Dose to the Lens of the Eye,the Skin and the Extremities, International Standard, 2015

[2] IEC 62387 Radiation Protection Instrumentation – Passive Integrating Dosimetry Systems for Personal and Environmental Monitoring of Photon and Beta Radiation, International Standard, 2012

[3] ICRP, Conversion Coefficients for Radiological Protection Quantities for External Radiation Exposure, ICRP Publication 116, 2010

[4] ICRP, Occupational Radiological Protection in Interventional Procedures, ICRP Publication 139,2018