3 基本信息

ICS 13.100

C 57

中华人民共和国国家职业卫生标准GBZ 118—2020《油气田测井放射防护要求》(Requirements for radiological protection in oil and gas field logging)由中华人民共和国国家卫生健康委员会于2020年04月03日《关于发布《职业性放射性皮肤疾病诊断》等7项卫生健康标准的通告》(国卫通〔2020〕4号)发布,自2020年10月01日起实施,本标准代替 GBZ 118—2002,GBZ 142—2002。

4 发布通知

关于发布《职业性放射性皮肤疾病诊断》等7项卫生健康标准的通告

国卫通〔2020〕4号

现发布《职业性放射性皮肤疾病诊断》等7项卫生健康标准,编号和名称如下:

一、强制性国家职业卫生标准

GBZ 106—2020 职业性放射性皮肤疾病诊断(代替GBZ 106—2016、GBZ 219—2009、WS/T 475—2015)

GBZ 118—2020 油气田测井放射防护要求(代替GBZ 118—2002、GBZ 142—2002)

GBZ 130—2020 放射诊断放射防护要求(代替GBZ 130—2013、GBZ 165—2012、GBZ 176—2006、GBZ 177—2006、GBZ/T 180—2006、GBZ/T 184—2006、GBZ 264—2015、部分代替GBZ 179—2006)

GBZ 169—2020 职业性放射性疾病诊断程序和要求(代替GBZ 169—2006、GBZ 156—2013)

二、强制性卫生行业标准

WS 674—2020 医用电子直线加速器质量控制检测规范(部分代替GBZ 126—2011)

三、推荐性卫生行业标准

上述标准自2020年10月1 日起施行,GBZ 106—2016、GBZ 219—2009、WS/T 475—2015、GBZ 118—2002、GBZ 142—2002、GBZ 130—2013、GBZ 165—2012、GBZ 176—2006、GBZ 177—2006、GBZ/T 180—2006、GBZ/T 184—2006、GBZ 264—2015、GBZ 169—2006、GBZ 156—2013,GBZ 179—2006被代替部分、GBZ 126—2011被代替部分同时废止。

特此通告。

国家卫生健康委

2020年4月3日

5 前言

本标准6.6、7.1.3为推荐性条款,其余为强制性条款。

根据《中华人民共和国职业病防治法》制定本标准。

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替GBZ 118—2002《油(气)田非密封型放射源测井卫生防护标准》和 GBZ 142—2002《油(气)田测井用密封型放射源卫生防护标准》。与上述两项标准相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:

——增加了中子发生器测井的放射防护要求(见 5.1.12、5.1.13 和 5.2.11);

——修改了规范性引用文件(见第 2 章,GBZ 118—2002 的第 2 章、GBZ 142—2002 的第 2 章);

——删除了“所有测井用放射源及废源须放在贮源坑内保存,经常使用的放射源应一源一坑”的要求(见 GBZ 142—2002 的 3.3.2);

——修改了源库内贮源坑(池)的要求(见 5.1.3,GBZ 142—2002 的 3.3.2);

——将密封源及非密封源修改为放射源及非密封放射性物质(见第3章~第7章、附录A和附录B,GBZ 118—2002 的第 4 章~第 5 章和 GBZ 142—2002 的第 3 章~第 4 章);

——将放射防护要求中外照射泄漏控制值指标由空气比释动能率修改为周围剂量当量率(见第 5章~第 7 章,GBZ 118—2002 的第 4 章~第 6 章和 GBZ 142—2002 的第 3 章~第 5 章);

——删除了 GBZ 142—2002 中附录 B 单能中子注量与有效剂量的转换系数(见 GBZ 142—2002的附录 B)。

本标准起草单位:山东省医学科学院放射医学研究所、中石化胜利石油工程有限公司测井公司、河南省职业病防治研究院。

本标准主要起草人:邓大平、宋钢、申英杰、王云飞、张钦富、程晓军、卢峰、王京平、陈英民、陈睿、高泽宇、牛菲。

本标准代替了GBZ 118—2002和GBZ 142—2002。

GBZ 118—2002的历次版本发布情况为:

——GB 16358—1996。

GBZ 142—2002的历次版本发布情况为:

——GB 8922—1988。

6 标准正文

油气田测井放射防护要求

6.1 1 范围

本标准规定了使用放射源、非密封放射性物质及中子发生器进行油气田测井的放射防护要求和检测要求。

本标准适用于油气田中使用放射源、非密封放射性物质及中子发生器进行油气田测井实践的放射防护与检测。

6.2 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 11806 放射性物质安全运输规程

GB 14500 放射性废物管理规定

GB 18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GBZ 128 职业性外照射个人监测规范

6.3 3 术语和定义

下列术语仅适用于本文件。

3.1

包壳 capsule

防止放射性物质泄漏的保护性壳。

3.2

放射源 radioactive source

永久密封在容器中或者有严密包层并呈固态的放射性材料。

3.3

非密封放射性物质 unsealed radioactive material

3.4

中子管 neutron tube

将离子源、加速系统、靶以及气压调节系统密封在一支玻璃、陶瓷、不锈钢等管内,构成一支结构紧凑的真空器件。

3.5

测井中子发生器 neutron generator for well logging

由中子管和中子管外接电路组成,中子管外接电路通常由离子源电路和密封加速高压组成。

3.6

放射性示踪测井 radioactive tracer logging

用注入油井的非密封放射性物质作为示踪剂确定流体在井管内或地层孔隙间的运动状态及其分布规律和井身工程质量参数的方法。

3.7

井下释放器 in-well releaser

盛装放射性示踪剂并且能送入井下使其定点或定时释放到井内的一种装置。

6.4 4 通用要求

4.1 放射源应符合 GB 4075 中对油气田测井放射源的要求,确保密封性能可靠。放射源应有放射源编号与放射源核素(包括中子源靶核素)名称或符号。应有放射源的说明资料,其内容至少包括:放射源编号、核素名称、活度、辐射类型、所用射线的辐射输出量率(或注量率)及其测量日期、表面污染与泄漏的检测结果和检测日期等。

4.2 测井用非密封放射性物质的操作应符合 GB 11930 中有关的辐射防护原则与要求,尤其注意以下几点:

a) 在满足测井技术要求的条件下,选用毒性较低、γ 辐射能量较低、半衰期较短的放射性核素,并尽量减少使用及贮存的活度;

b) 采用远距离操作,尽量选用机械、自动和密闭的方式操作;

c) 熟练操作技术,努力缩短操作时间;

e) 尽量减少液体、固体等放射性废物的产生;

g) 按照 GB 18871 的要求,根据油气田测井中使用放射性核素的日等效最大操作量,对非密封放射性物质测井工作场所进行分级管理。

4.3 采用新技术新方法时,应通过“模拟试验”确认切实可行,并经使用单位组织的相关专家确认操作规程后,方能正式操作。

4.4 开展油气田放射性测井的单位应根据所使用的放射源、非密封放射性物质及测井中子发生器的类别配备外照射放射防护检测仪器、放射性污染检测仪器等自检设备,同时为放射工作人员佩戴相应种类的个人剂量报警仪等个人防护用品。

6.5 5 贮存、运输及测井现场的放射防护要求

6.5.1 5.1 贮存、放射性实验室的放射防护要求

5.1.1 贮存或载运放射源及非密封放射性物质的罐(桶)(以下简称源罐)应便于搬运和放射源的取出、放入,应单源单罐且能锁定;源罐的外表面应有放射源编码、核素种类、出厂活度和出厂时间的标签,并按照 GB 2894 的规定印有醒目的电离辐射标志和使用单位的名称。贮存能释放 β 射线的放射性核素的贮存运输容器壁厚应大于 β 射线在该容器材料中的最大射程,β 射线最大能量在 1 MeV 以上时,应采取韧致辐射屏蔽措施。

5.1.2 放射性物质贮存库(以下简称源库)应为独立建筑物,四周应设围墙,围墙内不应有非放射工作人员居住、办公和放置易燃、易爆等其他危险物品。源库应在明显位置设有电离辐射警告标志及中文说明。源库内应有良好的照明和通风,并有足够的使用面积,不应在源库内进食、饮水、吸烟等。贮存大于 185 GBq(5 Ci)的中子源或大于 18.5 GBq(0.5 Ci)的 γ 源的源库,应有机械提升与传送设备。源库墙体、门窗、室顶等屏蔽体外 30 cm 处周围剂量当量率不应超过 2.5 μSv/h。

5.1.3 源库内应设置贮源坑(池)或贮源箱,活度大于 185 GBq 的中子源及活度大于 18.5 GBq 的 γ源均应在贮源坑(池)内保存。贮源坑(池)深度不小于 100 cm,其上盖有适当材料与厚度的防护盖。贮源箱应根据所贮存放射源的种类及设计最大贮存活度设置相应的屏蔽体。贮源坑(池)及贮源箱外表面应设有标示所贮存放射源的源编码、核素种类、出厂活度、出厂时间以及贮存、取出记录的标签。

5.1.4 所有示踪剂都应盛放于严密盖封的容器(指直接盛放非密封放射性物质的容器,下称内容器)内,然后根据其辐射特性再放入具有一定屏蔽能力的贮存运输容器中。内容器及由厂家直接提供的含非密封放射源井下释放器应附有生产批号和放射性核素名称、化学形式、物理状态、活度与标定日期的标签及醒目的电离辐射标志的标签,并附有含上述内容的介绍。盛装放射性示踪剂的内容器应选用质地坚韧不易损坏、破裂,并具有良好密封性能的容器。释放器表面应设置醒目的电离辐射标志。

5.1.5 源库应建立放射源及非密封放射性物质出入库管理制度,由专人保管,双人双锁,建立台帐、出入库记录,定期盘点,源罐出入库均应使用仪器检测确认源罐中是否具有放射源并记录。

5.1.6 非密封放射性物质实验室应设置在单独建筑物或一般建筑物的最底层或一端,应有单独的出入口。应设置专用的放射性废液和固体废物的收集容器或贮存设施。

5.1.7 非密封放射性物质实验室应按照操作放射性水平、放射性污染的危险程度,依次分为清洁区(包括办公室、休息室等)、低活性区(包括仪器维修室、放射性测量室和更衣、淋浴及辐射剂量检测间等)和高活性区(包括开瓶分装室、贮源库与废物贮存设施等)三个区域,低活性区和高活性区均为控制区,清洁区为监督区,控制区与监督区应按照 GB 18871 的要求分区管理。气流方向应从低活性区至高活性区,并通过过滤装置后从专用排风道排出,排风管道出口应高出本建筑物顶层。

5.1.8 非密封放射性物质实验室地面、墙壁、门窗及内部设备的结构力求简单,表面应光滑、无缝隙,地面与相邻墙宜采用圆滑式而非直角式连接;地面应铺设可更换、易去污的材料,并设地漏接放射性废水处理系统;墙面应耐酸、碱,易清洗。乙级实验室应设卫生通过间(包括更衣、淋浴和辐射剂量检测设施等),丙级实验室应设置供更衣、洗手和辐射剂量检测的设施等。供水应采用脚踏、臂肘或非接触感应式开关。

5.1.9 非密封放射性物质贮源库应与开瓶分装室相连接(或相邻)并有单独的出入口。墙壁、门窗的材料与结构要具有防盗与防火的作用。贮存非密封放射性物质的源坑(池)及非密封放射性物质贮源室地面应保持干燥、光滑无缝隙、地面与相邻墙宜采用圆滑式而非直角式连接、易去污、易冲洗。

5.1.10 操作非密封放射性物质前,应做好充分准备工作,熟悉操作程序,核对放射性物质名称、出厂日期、总活度、分装活度,检查仪器设备是否正常,通风是否良好,检查实际活度是否与标示活度一致。

吸取放射性溶液时,应使用吸球或虹吸装置,严禁用口吸取。工作场所要经常湿式清扫,清洁工具不应与非放射性区清洁用具混用。

5.1.11 开瓶、分装、配制、蒸发、烘干溶液或有气体、气溶胶产生的操作应在通风橱内进行,易于造成污染的放射性操作应在铺有易去污材料的工作台上或搪瓷盘内进行。通风橱内应保持负压,通风橱操作口半开时,操作口处风速应大于 1 m/s,其排气系统应设过滤装置;通风橱底部应设置低放射性废液贮存设施。

5.1.12 中子管贮存库应为单独房间,宜为独立建筑物或建筑物底层的一端,应设防盗装置。贮存库内不应居住、办公和放置易燃、易爆等其他危险物品。中子管贮存场所温度、湿度等环境条件应符合 SY/T 5419。中子管转运时应防止碰撞、摩擦。

5.1.13 中子管测试及刻度时宜在专用的屏蔽体内进行,屏蔽介质可使用大于 100 cm 的混凝土或大于200 cm 的水层,也可使用专用地下测试井,测试井深度应大于 10 m。在没有专用屏蔽体时,应将距测试中子管不小于 30 m 范围设置为控制区,控制区边界应设置警戒线或警戒栅栏,并设置电离辐射警告标志,设置专人警戒。

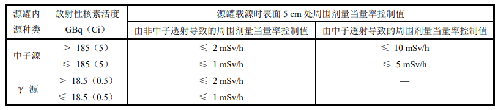

5.1.14 测井用放射源源罐载源时,离放射源源罐表面 5 cm 处由透射导致的周围剂量当量率不大于表1 的控制值。

表1 测井用放射源源罐载源时表面 5 cm 处的周围剂量当量率控制值

5.1.15 距非密封放射性物质防护容器外表面 5 cm 处的周围剂量当量率不应超过 25 μSv/h,100 cm 处的周围剂量当量率不应超过 2.5 μSv/h。非密封放射性物质贮存运输容器外表面及非密封放射性物质源库内地面及台面的放射性污染,α 放射性物质不应超过 0.4 Bq/cm2,β 放射性物质不应超过 4 Bq/cm2。

5.1.16 源库内放射源及非密封放射性物质贮源坑(池)防护盖表面(或贮源箱表面)30 cm 处周围剂量当量率不应超过 100 μSv/h。污物桶和放射性废物贮存设施表面 30 cm 处周围剂量当量率不应超过 25μSv/h。

6.5.2 5.2 运输及测井现场的放射防护要求

5.2.1 放射性核素外部运输时,其放射性包装和运输工具应符合 GB 11806 的规定。运源车应配备随车放射检测仪器及随车记录,随车记录应有所运放射源编码、核素种类、出厂活度、出厂时间、装车及卸车时间、装车及卸车检测记录、运输及驻留记录等信息。

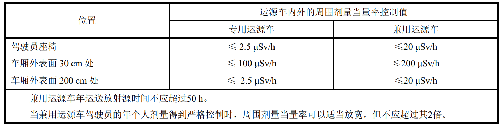

5.2.2 运源车内外由中子、γ 射线及轫致辐射导致的周围剂量当量率之和不应大于表 2 的控制值。

5.2.3 进行放射源操作时应根据放射源活度,采取操作距离、操作时间和防护屏蔽等措施,以保证操作人员所受剂量控制在可以合理做到的尽可能低的水平。可使用监控设施全过程记录放射源的操作,以便核实放射工作人员近距离接触放射源时间。放射源回收后应使用仪器检测确认源罐中是否具有放射源并记录。

5.2.4 搬运或传递放射源的工具应操作灵活、使用方便、性能可靠,并使放射源与人体间保持适当的距离,不应徒手操作放射源。无机械化操作时,根据源的不同活度,应使用符合下列要求的工具:

a) 大于等于 185 GBq(5 Ci)的中子源和大于等于 18.5 GBq(0.5 Ci)的 γ 源,操作工具柄长不小于 100 cm;

b) 小于 185 GBq 的中子源和小于 18.5 GBq 的 γ 源,操作工具柄长不小于 50 cm。

5.2.5 室外操作放射源时应设置控制区,在控制区边界上设置警戒线和警告标志(或采取警告措施),防止无关人员进入边界以内的操作区域。使用刻度源对测井仪器进行刻度时,宜在源库所在地的围墙内进行,如需在场外进行刻度应设置控制区,控制区边界的周围剂量当量率不应超过 2.5 μSv/h。

5.2.6 进行更换放射源外壳、密封圈或盘根等特殊操作时,应有专用操作工具和防护屏蔽等设备,防护屏蔽靠人体一侧的周围剂量当量率应小于 l mSv/h 。应先使用模拟源进行熟练操作后再对真源进行操作。操作人员应佩戴个人剂量报警设备,轮流操作,减少操作时间。

5.2.7 放射性示踪测井中释放放射性示踪剂应采用井下释放方式,将装有示踪剂的井下释放器随同测井仪一起送入井下一定深度处,由井上控制、在井下释放放射性示踪剂。采用井口释放方式时,应先将示踪剂封装于易在井内破碎或裂解的容器或包装内,施行一次性投入井口的方法;禁止使用直接向井口内倾倒示踪剂的方法。

5.2.8 释放放射性示踪剂前,应经过认真检查井口各闸门、井管压力与水流量正常,井管与套管通畅,井口丝堵与防喷盒结构严密后,按照操作规程释放示踪剂,防止含放射性示踪剂的井水由井口回喷,污染井场与环境。

5.2.9 释放器出井后应置于密封袋中,由供货厂家回收或返回实验室在专用清洗池中清洗,清洗液应作为放射性废液处理。

5.2.10 放射源及非密封放射性物质放射性测井现场应设置控制区,控制区边界应设置电离辐射警告标志及警戒线。

5.2.11 中子发生器应从井口进入地平面 10 m 以下后方可发射中子。中子发生器回收时,应在地平面10 m 以下关闭,中子发生器出井后应由放射工作人员进行擦拭清理,回运过程中距离人员应大于 1 m。

6.6 6 放射性废物的处置要求

6.1 退役放射源、放射性液体和固体废物应按 GB 14500 的规定执行。

6.2 低放射性废液的排放按照GB 18871的规定执行。

6.3 非密封放射性物质实验室及中子管贮存库内应设放射性污物桶,所有固体放射性废物应丢入污物桶内收集或放入贮存设施内暂存。

6.4 实验剩余放射性溶液和高浓度的容器涮洗液等不能排放的废液,按半衰期长短分别收集在专用收集容器内,可作为放射性废物在贮存设施中封存。

6.5 未用或剩余放射性示踪剂(或连同释放器)以及放射性废物应带回实验室处理。

6.7 7 油气田测井的放射防护检测要求

6.7.1 7.1 测井用放射源的放射防护检测要求

7.1.1 新放射源与设备投入测井使用前应进行下列项目检测:

a) 源库及测井现场辐射场周围剂量当量率;

d) 源罐与防护屏蔽等的防护效果;

e) 源库内贮源坑(池)与贮源箱屏蔽效果,源库屏蔽墙外周围剂量当量率;

f) 运源车内、外周围剂量当量率;

g) 装、卸源操作工具的长度和机械性能。

其中d)、e)、f)的检测应采用经过检定校准的合适仪器现场选点检测,检测点的选择应视具体工作情况而定。

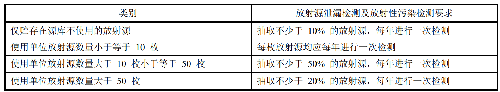

7.1.2 投入测井使用后的检测:

对7.1.1中a)、d)、e)、f)项应每年进行一次检测;b)、c)项按照表3分类进行。

遇到下列情况之一者,应及时做7.1.1中b)、c)项检测:

——放射源坠落井内或丢失、被盗后收回后;

发现贮源罐或防护屏蔽明显变形或怀疑其内部结构有变化时,应加做7.1.1中d)项检测。

7.1.3 放射源的泄漏检测及放射源罐表面、操作工具和下井仪器的放射性污染检测方法参见附录 B。

6.7.2 7.2 测井用非密封放射性物质的放射防护检测要求

7.2.1 新建非密封放射性物质工作场所投入使用前应进行下列项目检测:

a) 所有放射性核素的容器及其外包装,贮存和运输设备,外照射周围剂量当量率和表面放射性污染;

b) 实验室操作前、后,工作场所外照射周围剂量当量率水平和表面污染;

c) 实验与测井操作人员工作结束离开实验室或现场时,其裸露皮肤、工作服和个人防护用品的放射性污染;

d) 源库内贮原坑(池)与贮源箱屏蔽效果,源库屏蔽墙外周围剂量当量率;

e) 运源车内、外周围剂量当量率。

7.2.2 投入使用后的检测:

对7.2.1中a)、d)、e)项应每年进行一次检测;7.2.1中b)项每月进行一次检测;7.2.1中c)项每次工作完成后均应进行,发现污染应及时去污。

6.7.3 7.3 测井用中子发生器的放射防护检测要求

a) 刻度及测井辐射场周围剂量当量率;

7.3.2 投入使用后的检测:

对7.3.1中a)项应每年进行一次检测;7.3.1中b)项每次工作完成后均应进行。

6.7.4 7.4 个人剂量监测

7.4.1 个人剂量监测应按照 GBZ 128 的要求进行,单纯使用 γ 放射源的油气田测井放射工作人员可仅进行光子个人剂量计监测,对于可能使用中子源或中子发生器的油气田测井放射工作人员个人剂量计应能同时满足对 γ 射线和中子剂量监测。

7 附录A(资料性附录)放射性污染事故的处理原则与应急措施

7.1 A.1 处理原则

a) 尽早采取去污措施;

b) 配制合适的去污试剂;

d) 正确处理废物、废液;

e) 穿戴有效的个人防护用品;

7.2 A.2 应急处理措施

A.2.1.1 液态放射性物质的洒、漏,可用吸液球或吸水纸吸干,粉末状放射性物质的撒落,可用胶布粘贴或湿抹布清除,然后用温水仔细清洗。为防止污染的扩散,去污程序应先从污染轻的区域渐向污染重的部位。

A.2.1.2 如经反复清洗效果不明显时,可根据放射性核素的化学性质和污染表面的性质,选用有效的去污剂进一步去污。

A.2.2.1 立即通知在场的其他人员,同时迅速标出污染范围,防止其他人员进入污染区。

A.2.2.2 当皮肤或伤口受到污染时,应立即进行清洗;当眼睛受到污染时,应立即用水冲洗;如果放射性物质有可能进入体内时,应立即通知医务人员,必要时及时采取急救促排措施。

A.2.2.3 污染区的人员经采取减少危害和防止污染扩散的必要措施后,要脱去污染的衣服并将其留在污染区,立即离开此区。

A.2.2.4 事故发生后,应尽快通知防护负责人和主管人员,并立即向有关监督管理部门报告。防护人员应迅速提出全面处理事故的方案,并协助主管人员组织实施。污染区经去污、检测后,经防护人员批准方可重新工作。

A.2.2.5 详细记录事故经过和处理情况,作为查找事故原因,改进防护工作,鉴定健康状况等的依据。

7.3 A.3 常用的去污试剂和方法

表面种类 | 去污试剂 | 操作方法 | 备注 |

玻璃器皿和瓷制品 | 肥皂、洗涤剂 | 拌水刷洗、冲刷 | - |

将器皿置于3%盐酸和10%柠檬酸溶液中浸泡th,然后取出用水洗涤,再放入洗液(即重铬酸钾在浓硫酸中的饱和溶液)中片刻,取出用水冲洗 | 浓盐酸不适于碳-14、 碘 -131等 | ||

木器 | 除去表层 | 用工具刨去表面几毫米 | 一般去污仍不符合要求时 |

衣服类 | 肥皂或洗衣粉 | - | |

棉宜用草酸 | |||

剪去修补 | 剪去污染部位作废物处理,再用布补上 | 适用于局部性的严重污染 | |

金属类 | 肥皂或洗涤剂 | 效果不好,适用于低污染 | |

液 | - | ||

加热法 | 在加热的10%硝酸溶液中作用约15nun,然后再用10%热草酸溶液或10%氢氧化钠溶液0.5%硅氟化氢氨(NH4SiF6)溶液刷洗 | 对表面有明显损伤;适用于 不锈钢 | |

瓷砖 | 刷洗,清水冲净 | 效果好 | |

10%稀盐酸 | 刷洗,清水冲净 | 表面受损伤 | |

柠檬酸铵 | - | ||

酸类或四氯化碳 | 用其稀释液刷洗 | - | |

油漆类(包括漆) | 水、温水、蒸汽、洗涤剂 | 蒸汽去污效果较好,可达50%N90% | |

洗刷 | - | ||

洗刷 | 不能用于铅上面的油漆 | ||

不能用于漆布 | |||

10%稀盐酸 | 洗刷 | - | |

刮(剪)法 | - | 适用于局部污染 | |

橡胶制品 | 肥皂 | 一般清洗 | - |

稀硝酸 | 洗刷、冲洗 | 不适用碳-14、碘-131污染 |

8 附录B(资料性附录)放射源的表面污染和泄漏检测方法

8.1 B.1 表面污染的检测方法

B.1.1 湿式擦试法

用高度吸湿性的软质材料(如滤纸或棉花),沾上不腐蚀包壳表面材料而又能去除放射性污染的液体,擦拭整个源的表面,测量擦拭材料上的放射性活度。当放射性活度小于200 Bq时,可视为源表面无污染。

B.1.2 浸泡法

将源浸没在一种不腐蚀源表面而又能去除放射性污染的液体(如水或低浓度的洗涤剂、螯合剂)中,在(50 ± 5)°C 下保持4 h,取出源,测量液体中的总放射性。如果放射性活度小于200 Bq,则可视为源表面无污染。

8.2 B.2 泄漏的检测方法

B.2.1 湿式擦拭法

同B 1.1。

B.2.2 浸泡法

同B 1.2。

B.2.3 干式擦拭法

将源预先放在超声洗涤器内,用非腐蚀性液体如三氯乙烯或乙二胺四乙酸(EDTA)清洗10 min,用水洗净后再用丙酮冲洗,放置至干。用软质材料(如滤纸或棉花)擦拭源表面,测量擦试物上的放射性活度,如果小于200 Bq,则过7 d后再擦拭源表面,并测量擦拭物上的放射性活度,如果放射性活度仍小于200 Bq,则源可视为不漏。

9 参考文献

[1] IAEA TRAINING COURSE SERIES 40. Radiation Protection and the Management of Radioactive Waste in the Oil and Gas Industry. VIENNA,2010.

11 解读

《油(气)田非密封型放射源测井卫生防护标准》(GBZ 118—2002)和《油(气)田测井用密封型放射源卫生防护标准》(GBZ 142—2002)两项标准自颁布以来,对保护从事油气田测井的放射工作人员职业健康,降低油气田测井放射事故的发生发挥了积极作用。随着《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规及相关放射防护标准修订,以及油气田放射性测井技术的改进,上述两项标准已难以满足对油气田测井的放射防护要求。

本标准是对GBZ 118—2002和GBZ 142—2002 两项标准进行整合修订,主要技术变化包括:

3.修改了源库内贮源坑(池)的要求,删除了GBZ 142—2002中放射源贮存时“所有测井用放射源及废源须放在贮源坑内保存,经常使用的放射源应一源一坑”的要求;