6 概述

正常內眥(medial canthus)鈍圓,外眥(lateral canthus)呈銳角,其位置比內眥高1~2mm,這種現象東方人比西方人明顯。東方人的瞼裂走向略呈外上斜,稱爲蒙古樣傾斜,罕見的情況爲內眥高於外眥,稱爲反蒙古樣傾斜。

眥角的形態、內外眥高度的變異、兩眥間的距離以及內、外眥韌帶斷離等,都會影響眼的外觀。

東方人鼻樑較平坦,所以我國剛出生的嬰兒有內眥贅皮者甚爲多見。但大多數隨鼻樑發育,內眥贅皮消失或減輕,一般不需要手術治療,只在青春期後仍有明顯贅皮者,方需手術矯正。

先天性內眥贅皮,因內眥部皮膚垂直向張力過大,使內眥部產生一皮膚皺襞。內眥贅皮的形成不是因爲內眥部水平向皮膚過多,所以內眥部棱形皮膚切除不能矯正贅皮。合理的矯正贅皮的手術都是用皮瓣轉位法來減輕垂直向的皮膚張力,以取得矯正效果的。

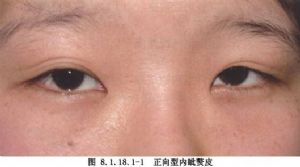

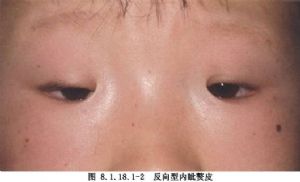

由於內眥贅皮可以隨年齡增長而消失或減輕,所以手術應在青春期後進行。但合併上瞼下垂、小瞼裂者,特別是反向型內眥贅皮者可提前於2歲以後進行手術(圖8.1.18.1-1,8.1.18.1-2)。

7 適應證

1.Stallard“Z”成形術(Stallard “Z” Plasty) 本法適於正向型內眥贅皮。

2.Spaeth雙 “Z” 成形術(Spaeth Double “Z” Plasty) 適於瞼裂較小的內眥贅皮。

3.半月形皮膚切除術(Excision of the Semilunar Skin) 此法適於輕度反向型內眥贅皮。

4.“Y-V”成形術(“Y-V”Plasty)

(1)較嚴重的內眥贅皮。

9 手術步驟

9.1 Y-V矯正術

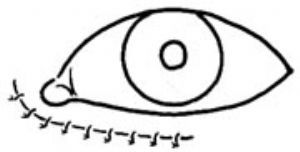

2.內眥部作Y形皮膚切口,Y的兩臂與上下瞼緣大致平行。Y的長軸在內眥平面,從內眥皺襞的鼻側走向鼻側,切口長度根據內眥贅皮的程度決定(圖1)。

|  |

| 圖1 | 圖2 |

3.皮下潛行分離後將Y形切口作V形縫合。如內眥贅皮較爲明顯,V形縫合時局部張力較大,可於縫合前先在皮下作一縫合(圖2)。

9.2 Blair矯正術

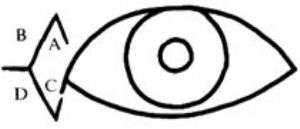

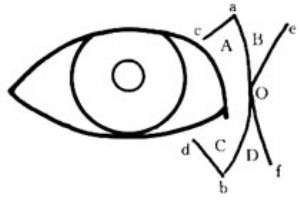

1.於內眥部作Y形皮膚切口,切口上下兩端向內眥部作分支切口,使呈A、B、C、D四個三角形皮瓣(圖3)。

|  |

| 圖3 | 圖4 |

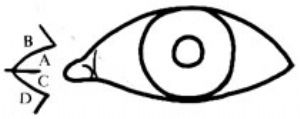

2.將A、B和C、D兩個皮瓣互相交錯轉位,間斷縫合皮膚切口(圖4)。

9.3 Stallard矯正術

1.順內眥贅皮皺襞緣的全長作一弧形皮膚切口。於切口上端向上瞼緣作大致呈垂直的皮膚切口。內眥部下4mm處由弧形切口向鼻上側作皮膚切口,切口終止於內眥水平的距離弧形切口4mm左右處,此時皮膚切口呈Z形(圖5)。

|  |

| 圖5 | 圖6 |

2.遊離上下兩個三角形皮瓣作交錯轉位。間斷縫合皮膚切口(圖6)。

9.4 Speath矯正術

沿內眥贅皮緣作弧形皮膚切口ab。於切口兩端作朝向上下瞼緣內1/3處幾乎是垂直的皮膚切口ac、bd,分離2個三角形皮瓣A、B。於a、b兩端將皮瓣拉起向鼻上、鼻下展開,使內眥部完全暴露,用龍膽紫標出其適當位置,即e、f點。於內眥贅皮切口的中央0點向e、f作分支切口0e、0f,分離皮下組織,呈2個三角形皮瓣C、D(圖7)。

|  |

| 圖7 | 圖8 |

將A、C兩個皮瓣與B、D兩個皮瓣互相交錯轉位,間斷縫合皮膚創緣(圖8)。

9.5 Mustard矯正術

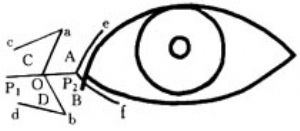

1.用龍膽紫標出原內眥與正常內眥位置P1、P2。於其中點O斜向顳上、顳下各作60°的切口線Oa、Ob,其長度爲Oa=Ob=P1P2減2mm。

再於a、b兩端向鼻側作45°切口線ac、bd,其長度與Oa、Ob相等。

P2處作平行於上、下瞼緣的皮膚切口線P2e、P2f,長度也與Oa、Ob相等(圖9)。

|  |

| 圖9 | 圖10 |

2.沿上述各切口線,切開皮膚與眼輪匝肌,注意避免損傷內眥靜脈。將內眥韌帶切斷,於其顳側部分斷端作縫線,把內眥韌帶固定於P1處或略向上的眶內緣骨膜上(圖10)。

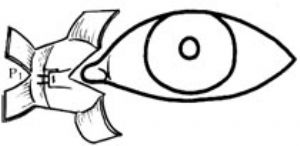

3.遊離上述4個皮瓣,將A、C與B、D兩對皮瓣互相交錯轉位(圖11)。

|  |

| 圖11 | 圖12 |

9.6 下瞼贅皮L形皮膚切除矯正術

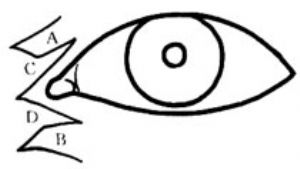

1.於內眥部稍上處,順下瞼緣睫毛下2mm,作平行瞼緣的皮膚切口,切口不要短於下瞼中央部。根據下瞼贅皮情況,決定下瞼內眥部應該切除的皮膚寬度,也即將下瞼內眥部切口上緣的皮膚向鼻下方向牽拉,至下瞼贅皮消失,睫毛恢復正常位置後,用龍膽紫作出標記點。自標記點向原皮膚切口的兩端分別作皮膚切口。切除該處的L形皮膚(圖12)。

2.向四周皮下組織作少許的潛行分離。間斷縫合皮膚切口(圖13)。

|

| 圖13 |