6 概述

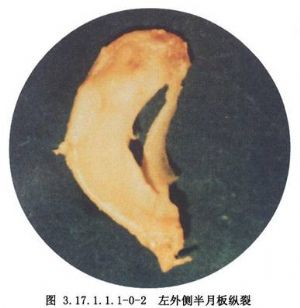

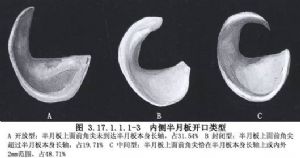

內側半月板全切除術用於半月板損傷的手術治療。半月板損傷是膝部最常見的損傷之一,多見於青壯年,男性多於女性。國外報道內、外側半月板損傷之比爲4~5∶1,而國內報道相反,其比例爲1∶2.5,這可能與國人外側半月板先天性盤狀畸形較多有關(圖3.17.1.1.1-0-1~3.17.1.1.1-0-3)。

新鮮膝關節損傷疑有半月板撕裂時,有條件者可做磁共振或膝關節鏡檢查(圖3.17.1.1.1-0-4,3.17.1.1.1-0-5)。半月板邊緣輕型撕裂者,用長腿石膏固定膝於伸直位4~6周,允許病人用柺杖負重,多能治癒。經保守治療後症狀復發者,需手術探查。近來研究結果表明半月板切除後對關節有明顯不利影響,膝關節活動時,股骨髁與脛骨髁之間的摩擦力約增加20%,同樣載荷下,關節軟骨面承受的應力增大25%以上。穩定性下降,將促進軟骨變性和骨關節炎的形成。故多數學者趨於一致的意見,對於有條件的病例,能進行縫合的不做切除,能部分切除的不做次全切除或全切除,最大限度地保留正常的半月板組織,以維持其主要的生理功能。半月板切除術式選擇應根據:①半月板損傷的類型、程度;②病人的年齡、職業;③術者的技術熟練程度及手術器械條件等擇定。

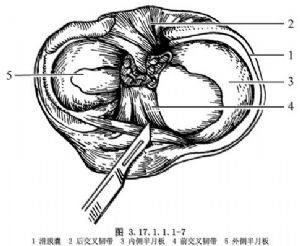

手術相關解剖見下圖(圖3.17.1.1.1-1~3.17.1.1.1-4)。

9 術前準備

1.術前有疑問者,可行關節鏡檢查,根據鏡下所見和臨牀表現擇定手術方案。

2.股四頭肌萎縮明顯的病人,術前應積極鍛鍊股四頭肌,增加肌力,以利術後患肢功能的恢復。術後應鼓勵病人做股四頭肌收縮活動及直腿抬高練習。

10 麻醉和體位

一般用腰麻和硬膜外麻醉。體位有兩種:①病人仰臥,手術檯下段折下,用枕頭墊高大腿後面,使兩膝屈曲90°,小腿自然懸垂於手術檯牀邊。②術者取坐位,面對患肢,病人仰臥,患肢在手術檯上將膝關節屈曲90°。

11 手術步驟

11.1 1.切口

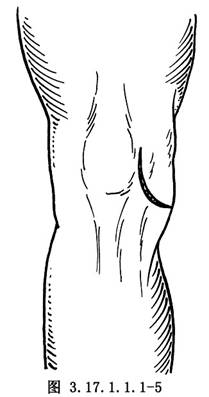

多選用前內側弧形切口,起自髕骨內緣後1.5cm,向下向後,彎度凸向前方,至脛骨上端關節面下0.5cm,長約4~6cm(圖3.17.1.1.1-5)。

11.2 2.顯露關節

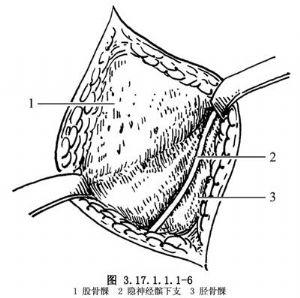

切開皮膚、皮下組織,注意保護向外側走行的隱神經及其髕下分支。隱神經由後經過縫匠肌,在該肌與股薄肌之間穿出筋膜,位於小腿內側皮下,髕下支離開膝關節的內側面,支配膝關節的前外側皮膚感覺。在同一線上切開筋膜及關節囊,充分止血。在關節囊深面稍與滑膜分離,即見脂肪墊,加以分離。先從股骨髁處開始,離開髕骨和髕腱內側0.5cm縱行切開滑膜,注意勿損傷脂肪墊。此時可有滑液或積血溢出,向兩端延長滑膜切口,吸盡關節液體(圖3.17.1.1.1-6)。

11.3 3.探查關節內結構

牽開滑膜和脂肪墊,暴露內側半月板前2/3,先用半月板拉鉤牽開,檢查半月板有無損傷及損傷的部位和類型,然後仔細觀察關節的其他結構,如關節面、交叉韌帶等。對半月板實質有嚴重撕裂者完全切除;桶柄狀撕裂、縱行撕裂或橫行撕裂者,應採用後述的半月板部分切除或修補術。

11.4 4.切除半月板

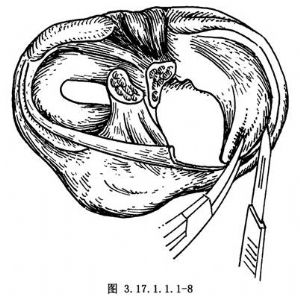

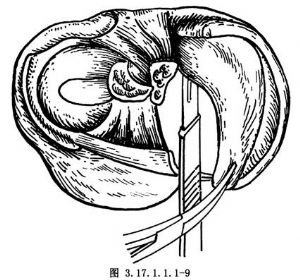

用小尖刀或窄長的剪刀在直視下切斷半月板前角(圖3.17.1.1.1-7),此時勿損傷抵止於前角附近的前交叉韌帶。用帶齒的止血鉗夾住半月板前角,向外牽拉,顯露半月板外緣與滑膜相連的邊緣,切斷外側緣,注意勿傷及內側副韌帶(圖3.17.1.1.1-8)。此時,屈曲外展膝關節,使內側關節間隙加寬,更好地暴露半月板后角,切斷後將半月板全部取出(圖3.17.1.1.1-9)。

切斷後角時較困難,只有在助手扶好膝關節位置,認清后角附着部,仔細操作才能完成,同時要注意保護後交叉韌帶、膕血管和關節軟骨面。

11.5 5.檢查關節

半月板切除後即要檢查切下的標本是否完整,尤其是后角有無缺損,關節腔內有無殘留的半月板后角,如有殘留可通過後內側切口去除。

11.6 6.附加後內側切口切除內側半月板后角

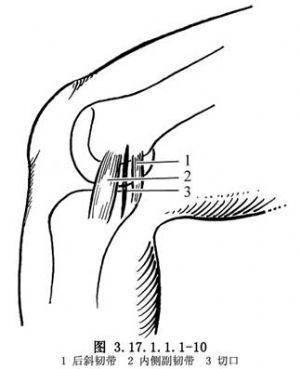

對關節間隙較窄,切除完整的內側半月板有困難的病人,應加用後內側切口,如此能較容易地分離半月板后角,緊縮和恢復關節囊結構,克服不穩定。後內側切口位於後斜韌帶和內側副韌帶之間,長4~5cm(圖3.17.1.1.1-10)。切開滑膜後,顯露半月板后角,按前述的前內側切口遊離半月板的前、中部,通過內側副韌帶的深面送入關節後內側部位,膝關節屈曲90°,輕柔牽拉已遊離的半月板,在直視下游離切下半月板后角(圖3.17.1.1.1-11)。操作時注意保護好膕血管。然後將後斜韌帶近端上移縫到股骨髁上的前面,遠端縫到脛骨髁上,中央部縫到膝內側副韌帶上,以恢復膝關節的穩定性。

11.7 7.關閉切口

12 術中注意要點

2.爲避免損傷髕下脂肪墊造成出血,切開滑膜時應將髕下脂肪墊向關節中線牽開,並在相當於股骨髁的中部切開滑膜。

3.切除半月板時,對半月板的牽引必須適當,牽引的方向應向關節中線,不可向前或向外,因半月板呈弓狀,向前或向外做強力牽引,易使其凹緣撕裂甚至拉斷,影響操作。

4.探查關節腔時,應注意保護關節軟骨面,當同時合併髕骨軟骨軟化症時,應修平碎裂不平的軟骨面。切除內側半月板邊緣時,最好能留下厚約1mm的薄層。這樣,既可避免損傷與半月板貼近的側副韌帶,又可防止損傷滑膜的血管,避免術後關節積血。

5.半月板的后角位置較深,操作時位置要擺好,顯露要充分,細心地識別后角,將其準確完整地切除。如后角切除確實有困難,應將皮膚切口的下端向後延長,或另於膝後內側行補充切口,顯露內側副韌帶,沿其後緣切開關節囊,進入關節腔,行后角切除。

14 併發症

14.1 1.關節積液

可因操作粗暴、止血不徹底或術後下地負重活動太早引起。一般加強股四頭肌抗阻力等張收縮,避免伸屈膝活動,晚負重即可消退。如積液較多,可在嚴格無菌操作下抽出液體後用彈力繃帶加壓包紮。

14.2 2.關節積血

半月板切除術中損傷血管,或因膝包紮過緊,靜脈迴流受阻引起。未凝固的血可抽出,已凝固的血塊要切開清除,結紮止血。

14.3 3.關節感染

一旦感染後果嚴重。其原因可爲操作不當或體內有感染竈。處理的方法是早期在全身應用抗生素的同時,穿刺排膿,用含抗生素的溶液沖洗;晚期病人需切開排膿,沖洗乾淨,合用抗生素溶液沖洗,停止關節活動,待感染消退後再開始活動。

14.4 4.關節不穩和疼痛

多由股四頭肌萎縮引起,一般通過股四頭肌鍛鍊和物理療法可好轉。