7 概述

脈絡膜腫瘤是成人最常見的眼內腫瘤,可分爲良性腫瘤、惡性腫瘤和脈絡膜轉移癌。

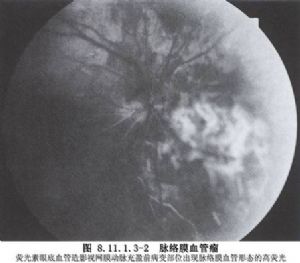

1.脈絡膜血管瘤 是一種較少見的腫瘤,多見於中年以下病人。它多發生於單眼,常見於眼底後極,且都發生於赤道部以後的脈絡膜,多呈圓形、橢圓形,在視網膜下呈粉紅色或橙紅色隆起。約半數伴有眼前部和顏面部血管瘤(Sturge-Weber syndrome),這種病人容易診斷;而不伴顏面血管畸形者,則診斷困難,常被誤診爲黑色素瘤、脈絡膜轉移癌、黃斑盤狀變性、視網膜脫離和繼發性青光眼等,常在眼球摘除病理檢查後才明確診斷。因此,作詳細的鑑別診斷是重要的。1976年Norton採用的熒光血管造影檢查對鑑別診斷有重要價值。在明確診斷後,目前最普遍應用的治療方法是做氬激光光凝治療和冷凍治療,而不做手術切除治療。

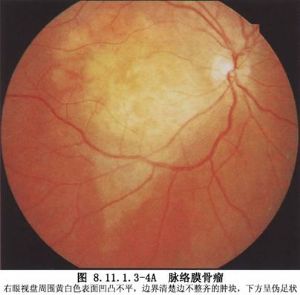

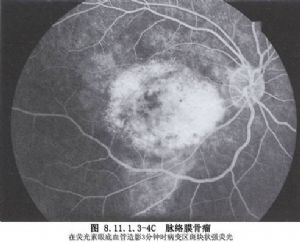

2.脈絡膜骨瘤 由於近年來眼部CT掃描和磁共振檢查比較普及,脈絡膜骨瘤病例陸續有所報道。因它爲良性,生長緩慢,且腫瘤位於脈絡膜後極部,故不能局部手術切除,多采取觀察、保守治療。

3.脈絡膜神經鞘瘤 極爲罕見,不易明確診斷,常被診斷爲脈絡膜惡性黑色素瘤,眼球摘除經病理檢查而明確診斷。

4.脈絡膜黑痣 應與脈絡膜惡性黑色素瘤鑑別。一般脈絡膜黑痣是良性的,勿需手術切除治療。

脈絡膜惡性腫瘤:脈絡膜黑色素瘤,爲成年人中最多見的一種眼內惡性腫瘤。在國外,其發病率佔眼內腫瘤的首位。在國內,僅次於視網膜母細胞瘤,居眼內腫瘤的第二位。其發病率爲眼科住院病人的4.5/1萬。黑色素瘤的原發部位以脈絡膜最爲多見,佔61.5%,甚至可高達78.5~85%;向前則發病率依次遞減,惡性程度也相應降低,睫狀體佔9%~12%,虹膜佔6%~9.5%,且均爲單眼發病,尚未發現雙眼病例。由於脈絡膜黑色素瘤惡性程度較高,易經血流轉移,可早期轉移到肝臟,也有報道轉移到卵巢者。同時在腫瘤的眼內期,在眼內壓尚未增高和眼球尚未破潰之前,即可早期發現眼外蔓延。眼球外期主要是通過眼球的神經血管孔道轉移。

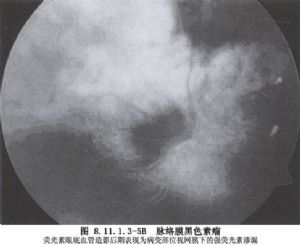

脈絡膜惡性黑色素瘤在臨牀診斷上易與許多眼底疾病相混淆,常會發生誤診及漏診,國內誤診率高達21%。Zimmerman(1973)發現在2339例的摘除眼球標本中,平均有11%的眼內黑色素瘤漏診。Litricin對298例病理組織上證實爲黑色素瘤的眼球標本複查結果,也證明有8%的漏診。另一些模似或類似黑色素瘤的病變被誤診爲黑色素瘤的例數竟高達19~20%,1984年Chang,Zimmerman等報道,對送至陸軍病理研究所(AFIP)的6169只眼球新近的複習,注意到在11年期間,誤診率從12.5%下降到1.4%。截至1989年12月31日3年期間,對列入眼黑色素瘤研究協作組(COMS)的誤診率爲0.48%,是迄今所報道的最低者(最高39.7%)。這與近年來更有效地利用超聲波檢查及熒光素造影檢查等以及有經驗的專家有關。發生脈絡膜惡性黑色素瘤誤診的原因有:①由於在腫瘤早期就合併白內障,這主要是腫瘤壞死毒素作用的結果,因此忽視了對白內障後黑色素瘤的診斷。②由於腫瘤生長,眼壓升高,晶狀體渾濁,視功能喪失,被誤診爲絕對期青光眼,繼發白內障。有報道由於疼痛性青光眼摘除的眼球中,有4~10%爲眼內惡性黑色素瘤引起。也有少量發生低眼壓者,其主要原因是腫瘤侵入和破壞了睫狀體,或因腫瘤壞死組織放出毒素,影響睫狀體上皮,造成功能上的抑制而引起的。③隨着腫瘤的逐漸長大,而突破玻璃膜向視網膜下腔隙擴展時,不僅迅速引起廣泛視網膜脫離,使視力明顯減退。且可穿過視網膜,長入玻璃體腔內。此時可引起眼內壓升高,出現繼發性青光眼。因此,有的誤診爲視網膜脫離、青光眼,有的甚至誤診爲視網膜脫離,幾年後又被誤診爲閉角型青光眼。④葡萄膜萎縮變性。虹膜表面可有大量新生血管形成,延伸到前房角(虹膜紅變),此時常被誤診爲新生血管性青光眼。約有5~15%葡萄膜黑色素瘤有新生血管性青光眼。有時尚可由於腫瘤壞死而發生嚴重的葡萄膜炎和眼內炎。⑤由於腫瘤內常有大量新生血管以供應其迅速生長的需要,特別在蘑菇形腫塊的頭部,由於狹窄的腫瘤頸部影響了血液迴流,故該部新生血管多呈竇形擴張,常是玻璃體出血的原因。因此,遇有原因不明的視網膜脫離、青光眼、玻璃體出血及白內障等應考慮是否爲脈絡膜黑色素瘤引起。早期採用眼的超聲波、CT掃描或磁共振以及眼底熒光血管造影檢查,有利於眼內腫瘤的診斷和鑑別診斷。尤以脈絡膜黑色素瘤具有特殊的MRI表現,即黑色素瘤中的黑色素爲順磁性物質,可同時縮短T1和T2弛預時間,以此可同其他脈絡膜病變相鑑別。

眼內惡性黑色素瘤的治療:一經明確診斷,應立即手術治療。對虹膜、睫狀體黑色素瘤可成功地施行局部切除術,已於前述。而累及脈絡膜的黑色素瘤原則上均應儘早摘除眼球。如發現腫塊已穿出眼球外,則必須緊接着進行眶內容剜除術,不能稍有姑息。但也有對脈絡膜腫瘤做局部切除的嘗試。有作者認爲,脈絡膜黑色素瘤的局部切除術只適用於赤道前的、直徑不超過6PD和隆起小於3mm的腫瘤。至於手術對病人壽命的影響則報道甚少。

有關脈絡膜惡性黑色素瘤放射治療效果,各家意見頗有分歧。多數認爲此瘤對放射治療不敏感,且可促進腫瘤發展或加速轉移。但Stallard卻報道應用放射性60Co鞏膜附加器,治療大量惡性黑色素瘤時取得滿意效果。Anderson也有關於成功應用60Co附加器治癒小型扁平型黑色素瘤的報道,認爲此法對老年病人更爲適用。至於光凝固療法,迄今被認爲效果不好,一般不主張採用。如有眶內或血行轉移則預後極差,而治療則以全身化療爲主。另外,尚有用卡介菌及LAK細胞治療,尚在探索。

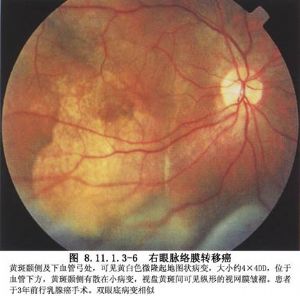

脈絡膜轉移癌:是由全身其他器官的惡性腫瘤的晚期轉移而來。Ferry認爲眼內轉移癌發生率很高,絕大多數位於脈絡膜,在成人中佔眼內腫瘤第一位,高於脈絡膜黑色素瘤。但我國報道病例卻大大低於脈絡膜黑色素瘤,這可能由於我國屍檢率不高,原發腫瘤轉移眼部的同時合併全身其他器官轉移,危及生命,或無眼部症狀,未做眼科檢查的結果。在轉移性腫瘤的類型中,癌較肉瘤爲多,這無疑是與癌的遠爲較高的發病率有關。引起眼內轉移的原發性癌瘤中,以乳腺癌最常見(60~70%),次爲肺癌(10~15%),再次爲消化道癌(7%),少見的有腎、前列腺、卵巢、腮腺、肝、睾丸、子宮、胰腺或甲狀腺等癌症(8%~20%)。而國內報道的以肺癌居首位(約46%),其次爲乳腺癌(約17%),再次爲消化道癌,其他較少見,這可能與我國肺癌發病率較高有關。轉移竈的出現一般在原發病竈業已存在一段時間之後,可自數週至數年不等,也有不少病例臨牀上尚未發現原發竈,而眼的轉移竈卻首先引起注意,特別是肺癌、胃癌或某些從黏膜上起源的惡性黑瘤。如國內曾報道原發肺癌轉移者43例中,竟有33例先出現眼部症狀;而14例原髮乳腺癌中,竟無一例先出現眼部症狀。腫瘤的栓子通常是先從原發竈到肺,然後由肺播散到眼。但也有少數乳腺癌或他種癌瘤可直接轉移到眼部,而無肺部轉移的臨牀表現。脈絡膜轉移癌遠比虹膜、睫狀體轉移癌爲多見。我國曾報道103例葡萄膜轉移癌中,脈絡膜轉移癌88例,佔85.4%,虹膜和(或)睫狀體11例,虹膜-睫狀體-周邊脈絡膜4例,共佔10.6%。單獨侵犯虹膜者更少,大多數同時侵犯睫狀體和(或)周邊脈絡膜,這提示癌細胞是經睫狀血管轉移至眼內。睫狀後短血管多而粗,行程短,癌栓到達脈絡膜機會較多。睫狀後長血管少而長,癌細胞到達虹膜和(或)睫狀體者少。轉移到左眼比右眼多,因左頸總動脈直接從主動脈弓上發出,腫瘤栓子經此上行,較右側還要繞道無名動脈來得直接。但國內報道左、右眼無甚差別。晚期轉移到雙眼者,也可佔20~25%左右。治療一般採取放射治療和化療,必要時做眼球摘除,而不做眼球局部腫瘤切除術。

1914年Raubitschek首次嘗試對葡萄膜黑色素瘤手術治療以來,只有少數報道局部切除脈絡膜黑色素瘤以代替眼球摘除,使可能在保留有用視力的情況下,做出病理組織學的診斷。1971年Peyman開始做實驗室動物試驗,以研究眼球壁切除的可行性。他用不同材料的移植片來替換切除眼球壁的鞏膜。他對術前透熱療法、光凝固和冷凍療法的作用作了評價,並確定了眼球壁切除技術的限度。近來他對運用二氧化化碳激光眼內手術進行評價,並曾應用玻璃體切割術、膨脹氣體和液-氣交換來減少術後併發症。他還對這些眼球壁切除技術作了些改進,以便做脈絡膜視網膜活體檢查,並摘除脈絡膜和視網膜腫瘤,包括大的Von Hippel血管瘤。Peyman對眼球壁切除治療眼內腫瘤作了一系列的報道。現根據1982年Spaeth、1984年Rice等和1986年Peyman等報道的手術方法介紹如下:

8 適應症

脈絡膜腫瘤切除術適用於:

1.位於赤道前、侷限的、不宜做光凝或冷凝等治療的良性脈絡膜腫瘤。

2.位於赤道前、直徑不超過6PD和隆起<3mm的脈絡膜黑色素瘤。

3.睫狀體脈絡膜黑色素瘤(圖8.11.1.3-1~8.11.1.3-7)。

12 手術步驟

1.按眼科常規消毒鋪巾,暴露手術眼。做角膜緣結膜環形切口,分離後露出直肌止端及腫瘤區鞏膜,必要時切斷該區直肌止端。用透照燈從瞳孔照入眼內,顯示腫瘤區,並在腫瘤邊緣的鞏膜表面做透照定位(圖8.11.1.3-9)。透照描出腫瘤的外形。

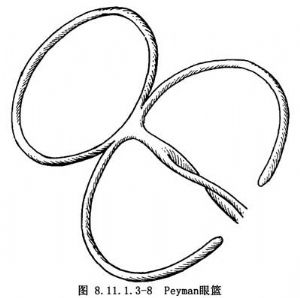

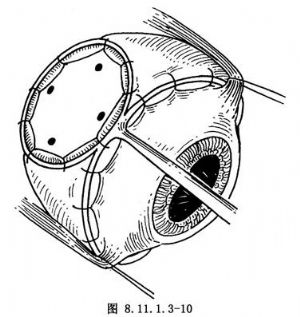

2.在鞏膜上縫置Peyman眼籃 籃的大環置於各直肌止端下,小環置於腫瘤表面之鞏膜處,充分將腫瘤區置於小環內,然後將環連續縫合在鞏膜板層,牢固地將眼籃固定在鞏膜上,切忌縫合時穿通鞏膜,防止玻璃體脫出(圖8.11.1.3-10)。

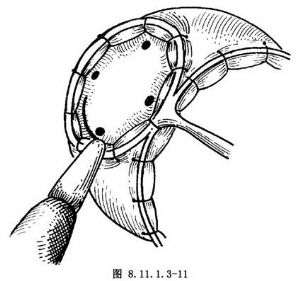

3.鞏膜切口 在鞏膜定位透熱點的外緣,即脈絡膜腫瘤的外緣,做大半圓形鞏膜板層切口,基底向後極,深度約爲鞏膜的3/4~4/5。或用相應直徑(約8mm)的環鑽,鑽開鞏膜板層,後極部分不切口(圖8.11.1.3-11)。

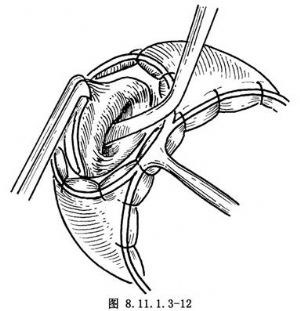

4.剝離鞏膜板層,形成基底向後的鞏膜瓣(圖8.11.1.3-12)。剝離注意勿穿通鞏膜。

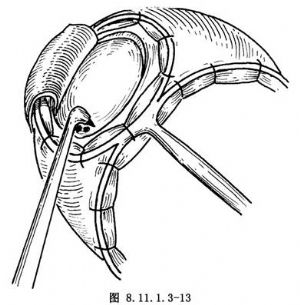

5.在腫瘤的邊緣做表面和穿通透熱,穿通透熱針不宜過長(不能超過0.3~0.5mm),以免損傷視網膜和玻璃體(圖8.11.1.3-13)。

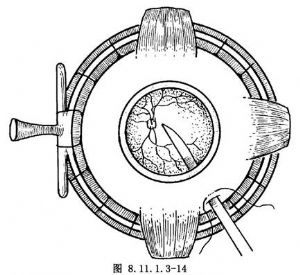

6.在脈絡膜腫瘤的對側,或避開直肌止端,在對側直肌的側邊,在睫狀體平部做鞏膜切口,並預置縫線,然後用穿刺刀由該切口穿入玻璃體腔中心,然後用針頭吸出部分玻璃體,以達降低玻璃體內的壓力,防止切除脈絡膜腫物時玻璃體外溢。或必要時在該處做玻璃體切割(圖8.11.1.3-14)。

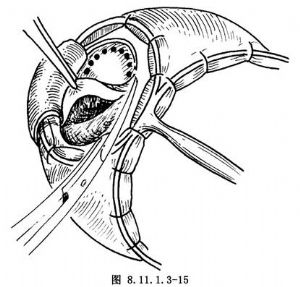

7.切除腫物 沿鞏膜板層之透熱點,亦即脈絡膜腫瘤的邊緣剪除該處鞏膜板層、脈絡膜腫瘤和附着在腫瘤上的視網膜。此時,如玻璃體減壓較好,可不發生玻璃體脫出。否則,可能有玻璃體脫出(圖8.11.1.3-15)。此步操作爲手術的關鍵一步,應小心、仔細。

8.腫瘤切除後,傷口附近組織整復好,立即蓋好鞏膜瓣,做連續或間斷縫合(圖8.11.1.3-16)。爲了防止術後出血和視網膜脫離,在鞏膜切口周圍做一排鞏膜表面透熱或冷凝。如在切除腫瘤前抽吸玻璃體,可由原鞏膜切口,將抽出之玻璃體部分注入玻璃體腔。手術完畢,拆除Peyman眼籃,縫合結膜切口,結膜下注射慶大黴黴素2萬單位加地塞米松2mg。塗1%阿托品眼膏,雙眼包紮。

13 術中注意要點

1.要選用適當的Peyman眼籃,並要將眼籃牢固地縫置在鞏膜壁上,不可鬆動滑脫,否則起不到支撐眼球的作用,反而會造成眼球塌陷、玻璃體外溢的危險。

2.要做到腫瘤的準確定位,並將腫瘤部位完全置於眼籃的小環範圍以內,以便手術時能全部切除腫瘤。

3.充分止血,詳細瞭解腫瘤部位及其附近鞏膜、脈絡膜和視網膜的血管分佈情況。如有血管應做電透熱凝固封閉血管,如腫瘤附近視網膜上有血管,尚可在術前用激光封閉,防止在切除腫瘤時,發生大出血。

4.充分降低眼內壓,必要時在切除腫瘤前抽出約1.5ml左右的玻璃體,妥善保存,絕不能有污染。待腫瘤切除後,縫合鞏膜切口,使傷口完全密閉後,再將抽出玻璃體注還到玻璃體腔內。

5.在剪除脈絡膜腫瘤及其部位的板層鞏膜和視網膜時,要準確細緻,輕輕提起鞏膜板層切口邊緣,沿腫瘤周圍剪開鞏膜板層、腫瘤周圍之脈絡膜和所侵犯的視網膜。不可牽拉脈絡膜和視網膜,防止造成脈絡膜或視網膜脫離。不可損傷該處玻璃體膜,防止玻璃體脫出。

14 術後處理

1.切除之鞏膜板層、脈絡膜腫瘤和視網膜組織立即做病理檢查,必要時做冷凍病理組織檢查。如爲惡性腫瘤則需立即做眼球摘除。

2.絕對臥牀休息,採取手術部位在最低位的臥位,以防止傷口在癒合前發生視網膜脫離。

15 述評

1.眼內出血 多因術中止血不徹底,小血管滲血。除了在術中充分電烙止血外,還可在手術區滴用1/1000腎上腺素,術前後還可用適當的止血劑,以防止眼內出血。

2.玻璃體脫出 因手術切口較大,同時眼內壓不低,易於發生玻璃體脫出。因此,在切除腫瘤前降低眼內壓是很重要的。如果玻璃體丟失過多,應向玻璃體腔內注入消毒空氣或其他玻璃體填充物。

3.脈絡膜或視網膜脫離 因脈絡膜或視網膜傷口未能良好癒合,造成切口處裂開而發生脫離。遠期如發生玻璃體機化,或發生增殖性視網膜脫離,則需做玻璃體切割術治療。

4.術後感染 發生眼內炎,首先必須注意防止手術污染,要求嚴密消毒無菌,術後可用抗生素和激素預防感染,減輕炎性反應。

5.腫瘤復發 密切觀察眼底情況,如有復發,則需及早摘除眼球。如有眼眶蔓延,還需做眼眶內容剜除術。如有轉移,甚至還需做放療或化療。