6 概述

顱底陷入大致可分兩型:寰枕型和斜坡齒狀突型。前者較多見,臨牀上主要表現爲小腦和顱神經功能障礙及感覺異常,部分病人有顱內壓增高,錐體束徵較輕,常伴Arnold-Chiari畸形、硬膜外纖維環和脊髓空洞。對此型病人,多主張後路減壓。後者則常因齒狀突陷入顱內,壓迫延髓-頸髓腹側所致,多表現爲運動障礙。對此型顱底陷入行後路減壓,不僅很少有效,而且相當危險,惟有經口腔入路切除樞椎齒狀突(前路減壓)方能奏效(圖4.13.10-1)。

經口腔切除齒狀突還常用於治療先天性或炎症性寰樞椎脫位。與創傷性寰樞椎脫位多可經顱骨牽引復位不同,自發性(包括先天性和炎症性)脫位,因在寰椎前弓與齒狀突間幾乎均有脂肪和纖維結締組織嵌入,顱骨牽引大多無效,只有切除壓迫延髓-頸髓前方的齒狀突,纔可能緩解病人的症狀。

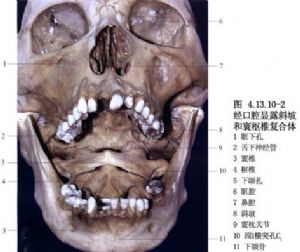

經口腔入路處理顱底陷入及顱頸交界處其他病變,始於20世紀50年代,但由於擔心術中顯露困難,術後容易感染及其他一些技術問題,未能普遍推廣。近年來,由於手術器械和顯微外科技術等方面的發展,該入路已逐步爲人們所接受,不僅用於斜坡齒狀突型顱底陷入、寰樞椎脫位,還用於齒狀突骨折、斜坡下段和枕骨大孔區腹側腫瘤、基底動脈下段和椎動脈-基底動脈交界處的動脈瘤等的手術治療(圖4.13.10-2,4.13.10-3)。

11 手術步驟

11.1 1.軟齶切開

用Davis或Whitehead牽開器擴開口腔,將舌壓向下方。下嚥部用抗生素紗條填塞。在顯微鏡下,沿中線切開軟齶,接近懸雍垂時,切口繞向一側。用縫線將切開的軟齶分別牽向兩側。

11.2 2.咽後壁切開

咽後壁切口主要有三種:“U”形、類弧形和直線形(圖4.13.10-4)。採用“U”形,顯露較好,但最後縫合時比較困難。除需作較廣泛的側方顯露者外,一般選用直線形切口。切開咽後壁粘膜、咽縮肌、咽頰筋膜、椎前肌肉和前縱韌帶後,向兩側遊離,顯露斜坡下端、寰椎前弓(二者可能融合)和樞椎椎體。

11.3 3.寰椎前弓和齒狀突磨除

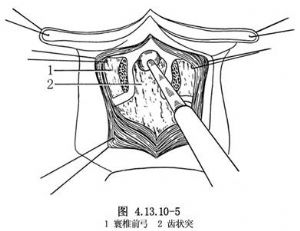

用高速微型電鑽逐步磨除寰椎前弓中段,寬1.5~2.0cm,切除前弓與齒狀突間的脂肪或纖維結締組織,顯出齒狀突後,將其亦逐步磨去(圖4.13.10-5)。齒狀突後方的韌帶若明顯增厚或鈣化,應切除,直至顯出硬脊膜達到徹底減壓爲止。

對斜坡下段和枕骨大孔區腹側腫瘤,應根據腫瘤部位和大小,決定骨質磨除範圍。顯出腫瘤後,逐步切除之。對椎基底系統動脈瘤或硬膜內腫瘤,尚需切開硬膜,再處理動脈瘤或腫瘤。

11.4 4.縫合

嚴格止血,用抗生素鹽水反覆沖洗後,用5-0可吸收線先後縫合咽後壁粘膜下肌層和粘膜。插入鼻胃管。用3-0可吸收線縫合軟齶。

12 術中注意要點

12.1 1.顯露要充分

切開軟齶後,足以顯露上自斜坡下部下至頸2~3間隙的病變;如果僅爲處理頸2椎體水平的病變,甚至無需切開軟齶,將之縫吊一針向前牽開即可。雖則在中線兩側1.5~2cm處有舌下神經、椎動脈和耳咽管,但橫向3~4cm的顯露已足以處理該處病變。若僅爲顯露切除齒狀突,則橫向分離2.0~2.5cm即可。口腔入路術野較深,操作較難,但採用顯微外科技術,藉助於微型鑽等,可以達到前路減壓的目的。

12.2 2.保持顱頸交界處穩定

對顱頸交界處不穩定(如寰樞椎脫位)病人,術前應注意頭頸部制動(佩帶頸領或顱骨牽引);術中可在前路減壓同時取髂骨塊嵌入寰椎側塊和頸2椎體(或上關節突)前方磨成的骨槽內,行一期植骨融合(也可做二期後路植骨融合);術後用適當的支架或石膏背心,或顱骨牽引。

12.3 3.止血和縫合

軟齶和咽後壁的出血,可用棉片壓迫或弱電凝控制,不宜用強電凝,以免組織皺縮後給縫合帶來困難。縫合要輕柔穩準,咽部有慢性炎症粘膜脆弱者尤應注意,否則可造成組織撕裂,縫合愈加困難。