7 概述

人工踝關節置換術是一有爭議的手術。對於距下和中附關節正常的年輕人,患有單純的踝骨關節炎、具有踝關節疼痛、活動受限等症狀,在適宜的位置上行踝關節融合術,從功能上可獲得滿意效果,不宜行人工關節踝關節置換。老年病人(60歲以上)患有踝骨關節炎或類風溼關節炎,如有嚴重的後足畸形,必須先行後足畸形矯形,纔可考慮行人工踝關節置換。如踝關節不穩定或後足畸形不能矯形,則應行踝關節融合。因此踝關節人工關節的適應證是很有限的。

有人認爲,踝關節融合後的長期療效觀察發現常出現足部疼痛,尤其是合併有足部多關節炎者。因此,20世紀70年代早中期出現了多種人工踝關節,其短期療效成功率可達80%~90%。但在更多臨牀應用和長期觀察後,多數踝關節成形術遠期效果均極差,尤其是單純踝關節創傷性關節炎的年輕患者。這使許多外科醫師贊同Waring“踝關節成形術不應再進行”的意見。但仍有些人並不這樣悲觀,主張對那些活動較少,而且踝關節和距下關節均合併有關節炎者,適宜行踝關節置換術。雖然人們對解決踝關節假體設計問題做出了種種努力,但全踝關節置換的中、長期隨訪結果不如全髖和全膝關節療效理想。因此,對踝關節新型假體,只有進行長期隨訪,才能確定假體在位率是否真的比早期假體高。目前認爲,不應只根據已報道的全踝關節置換術的短期隨訪結果,就貿然廣泛應用踝關節置換術治療踝關節炎。

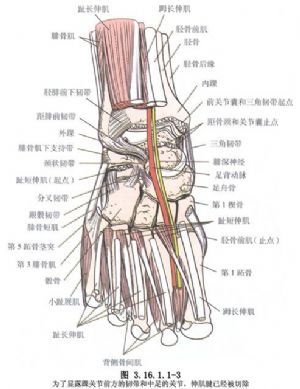

手術相關解剖見下圖(圖3.16.1.1-1~3.16.1.1-3)。

8 適應症

凡具有踝關節融合指徵的非感染病例,大多可考慮踝關節置換術。骨水泥型人工踝關節置換適用於:

1.陳舊性踝關節骨折脫位,遺留嚴重創傷性關節炎,伴明顯疼痛和功能障礙。

4.距骨缺血性壞死。

7.年齡以中老年爲好,但不能作爲掌握適應證的主要因素。

11 手術步驟

1.切口 踝關節前方縱行S形切口,起於踝上約8cm,止於距舟關節處。切開皮膚皮下組織,淺深筋膜,小腿橫韌帶和十字韌帶,將趾長伸肌腱向外側牽開,脛前動脈連同其他背側肌腱向內側牽開。縱行切開關節囊,連同骨膜向兩側推開,直至充分顯露距骨與內、外踝之間的關節面爲止。

2.以骨刀鑿除脛骨與距骨間、脛骨與內踝、外踝間關節面,使截面間留下1.1cm空隙,如踝關節原有內外翻畸形,應綜合應用截骨和軟組織鬆解加經矯正,使矯正後的關節間隙保持內外一致、前後一致。在脛骨正中和距骨正中另以骨刀做矢狀方向開槽以容納假體柄。根據骨性處理完成後的踝間距選擇合適寬度的假體。將脛側假體與距側假體合攏,試插入間隙中,並適當修復截骨面,使假體位置無偏斜或扭轉、截骨面密貼、脛側假體能與脛骨截面的前後骨皮質接觸,被動活動幅度可達35°且旋轉中心正好位於脛骨的中軸線上。

3.取出假體,於截骨面上用小刮匙挖成若干小孔穴,並使孔穴口小底大,以容納骨水泥和增強骨水泥的錨固力。

4.沖洗傷口,衝盡血塊和骨屑,擦乾骨面,於截骨面和假體錨固面塗以骨水泥,骨水泥應充分進入骨面和假體上的孔、槽中。置入假體,做踝關節被動伸屈活動數次,證實假體位置滿意後,即將踝關節保持與中立位並適當加壓。刮除溢出的骨水泥,並用骨水泥封閉供假體柄插入的縱向骨槽,待骨水泥固化後縫合切口,留置橡皮引流條1~2根。

12 術中注意要點

13 術後處理

骨水泥型人工踝關節置換術後24~48h去除引流。術後立即用短腿石膏託或彈性繃帶固定踝關節於功能位2~3周。外固定去除後立即加強主動鍛鍊,並在雙柺幫助下行走,術後6周去拐。