6 概述

股骨遠端骨髓炎切開引流用於急性血源性骨髓炎的手術治療。

骨與關節感染是導致肢體功能障礙的主要疾病之一,尤其對於處於生長發育期的兒童,治療和預後都表現出相當大的困難。骨與關節感染主要包括骨髓炎、化膿性關節炎和骨與關節結核。

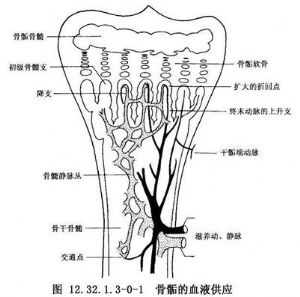

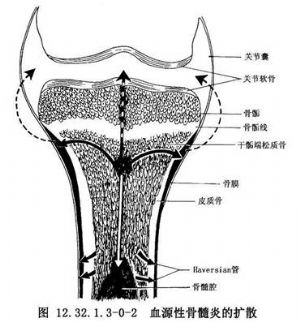

骨髓炎是由感染性微生物引起的骨的炎症。骨髓炎可以是侷限性的,也可以經骨傳播而累及骨髓、骨皮質、骨膜和骨周圍的軟組織。根據感染的機制,骨髓炎可分爲外源性和血源性兩類(血液供應示意圖12.32.1.3-0-1)。急性血源性骨髓炎是最常見的骨感染類型,在兒童中常見。血源性骨髓炎是因身體其他部位有感染病竈,如扁桃腺炎、咽喉炎或軟組織膿腫,在人體局部或全身抵抗力下降的情況下,致病菌經血路播散到骨組織而形成的化膿性感染。常見的致病菌有金黃色葡萄球菌、B組鏈球菌和大腸桿菌,而布氏桿菌、厭氧菌則比較少見。兒童血源性骨髓炎多發生在長骨幹骺端,主要由於該部爲終末血管,且血管豐富和有大量血竇,使血流速度相對緩慢,因此,由血路而來的致病菌易在該部位停留、繁殖。如果機體抵抗力增強,致病菌毒力較低時,在局部形成局竈性膿腫(Brodie膿腫),否則膿腫擴散,形成急性骨髓炎(圖12.32.1.3-0-2)。

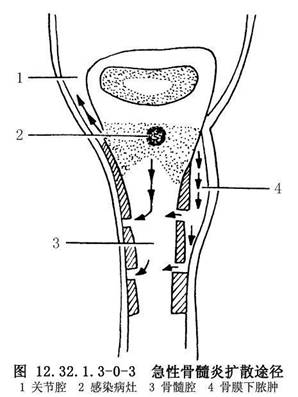

急性化膿性骨髓炎,先在骨膜下形成膿腫,骨膜被膿腫剝離後,使該部骨皮質表層失去血液供應,引起骨缺血性壞死。同時也由於骨膜下膿腫經Haversian管或Volkman管進入骨髓腔,使髓腔內滋養血管及其分支受感染,形成炎症反應,滋養血管內形成血栓、栓塞,加速局部骨壞死的發生。在化膿和死骨形成的同時,病竈周圍的骨膜因炎症性充血和滲出液的刺激而產生了新骨,包圍於原骨幹之外,形成骨外殼,或稱“骨痂”。新形成的骨殼,由於炎症繼續存在,骨殼本身亦遭破壞,骨殼不規則並形成許多孔道,這些孔道與皮下組織、皮膚穿通,形成竇道。骨膿腫以及小的死骨塊,可隨竇道自行排出體外,但較大的死骨不能被排出,也不能被吸收,形成骨異物存在,致使膿腫不能癒合。感染長期存在,因而是形成慢性骨髓炎的病變基礎,當身體抵抗力減弱或引流不暢時,又可發生慢性骨髓炎急性發作(圖12.32.1.3-0-3)。

7 血源性骨髓炎臨牀分型

根據病程長短和臨牀表現,將血源性骨髓炎分爲3型:①急性骨髓炎:系指骨感染初期階段,局部嚴重腫脹,疼痛,並引起高熱,白細胞增高和血沉增快等全身中毒症狀與體徵。Trueta(1959)基於病人年齡將急性血源性骨髓炎分爲3個亞型:嬰幼型,由於2歲以下兒童的骨生長板具有屏障作用,可阻滯幹骺端膿腫直接侵犯骨骺。又因幹骺端皮質較薄,使幹骺端膿腫易穿破幹骺端骨皮質,形成骨膜下膿腫,而不沿髓腔擴散,並保留骨內膜血運,因此,無死骨形成,並很少遷延成慢性骨髓炎。但易引起肢體短縮和成角畸形。然而,由於2歲以下兒童的幹骺端血管與骨骺血管有交通支,幹骺端處的細菌可通過交通支,引起骨骺感染,進而導致化膿性關節炎。兒童或青少年型,2~12歲兒童的骨生長板仍可防止幹骺端感染直接蔓延至骨骺,但其骨皮質較厚而不易穿破,使幹骺端膿腫沿髓腔擴散到骨幹部,並破壞骨內膜的血運。同時,骨外膜較厚,往往形成大塊死骨和轉化成慢性骨髓炎。然而由於骨生長板逐漸發育成熟,使幹骺端和骨骺血管交通支中斷,因此,此組兒童很少發生骨骺感染。成人型,當骨生長板閉合後,急性骨髓炎的發病率則顯著減少。此外,因骨膜與骨皮質緊密相連,使骨膜下膿腫的擴散緩慢,所以不易形成骨壞死,但骨皮質局部破壞可引起病理骨折。②亞急性骨髓炎:其臨牀表現爲隱匿出現的疼痛,不伴全身症狀,病人體溫正常或輕度升高。由於缺乏系統症狀和體徵,感染經常在2周或更長的時間內不被發現。診斷主要依據可疑的臨牀表現和X線影像表現來確定。骨組織破壞性病變內有大量感染性肉芽組織,但無死骨和膿腫,有時須依靠活檢除外骨腫瘤後方可明確診斷。金黃色葡萄球菌和表皮葡萄球菌是主要的病原菌。一般認爲,這種症狀較輕的病變過程可能與病人機體抵抗力較強,細菌毒力較低或在症狀出現前應用抗生素有關。根據Gledhill提出並由Roberts等改良的分類方法,將亞急性骨髓炎病變分爲6型:Ⅰ型,病變位於幹骺端中部;Ⅱ型,病變位於幹骺端,但病竈爲偏心性,伴有皮質骨破壞;Ⅲ型,骨幹皮質骨膿腫形成;Ⅳ型,骨幹髓腔內膿腫形成,無皮質骨破壞,但伴有骨膜反應;Ⅴ型,爲原發性骨骺骨髓炎;Ⅵ型,爲穿過骨骺的亞急性感染(圖12.32.1.3-0-4)。③慢性骨髓炎:慢性骨髓炎由急性骨髓炎遷延而來,此時全身症狀已消退,但骨組織局部病竈可見膿液,死骨和感染性肉芽組織。臨牀上表現爲病變部位間歇性急性發作,且往往有皮膚竇道和軟組織膿腫形成。

8 血源性骨髓炎治療原則

血源性骨髓炎需要採取綜合治療措施,包括應用抗生素與全身支持療法,局部休息制動和外科手術治療。手術治療的目的是清除膿腫,摘除死骨,清除局部壞死組織和修復骨組織及皮膚缺損,特別是近年來顯微外科技術的應用,發展了很多皮瓣和肌皮瓣,爲修復軟組織和皮膚缺損提供了可靠的方法。手術方法則根據其臨牀類型和病人具體情況決定。但是,無論選用哪種手術方法,手術前後都應做細菌培養和藥敏試驗,然後選擇有效的抗生素靜脈輸入,持續給藥3~4周後,改用口服抗生素1~2個月。對於典型的亞急性骨髓炎,推薦的治療方案是給予合適的抗生素6周;對於侵襲性的病變,或者診斷尚存在疑問時,建議進行病竈活檢和刮除術,並選擇合適的抗生素。抗生素治療時間要夠長,否則易致感染復發或形成慢性感染。慢性骨髓炎多須外科治療,包括徹底的清創、死骨切除以及感染和瘢痕化的骨質和軟組織的切除,從而通過建立一個有活力的、血液循環良好的環境來消滅感染。

化膿性關節炎是由化膿性細菌引起的關節腔內感染,往往會造成關節軟骨和骨組織的破壞,嚴重者導致病理性脫位和關節強直。血源性者在兒童發生較多,尤其1歲左右的幼兒更爲多見,常爲敗血症的併發症,也可因手術感染、關節外傷性感染和關節火器傷所致。近年來因開放性損傷引起的化膿性關節炎有增多的趨勢,應引起重視。致病菌主要是金黃色葡萄球菌和溶血性鏈球菌。受累的關節多爲單一肢體大關節,最常受累者爲髖、膝關節。

化膿性關節炎的治療目標是既要減輕或消除全身中毒症狀,又要力爭保全關節的結構和功能。因此本病的治療應包括:①全身應用抗生素和對症支持;②受累肢體的休息和適當制動;③急性期及時切開引流;④晚期矯正關節和肢體的畸形。值得強調指出的是,經48h靜脈輸入抗生素治療後,關節腔穿刺吸出液呈膿性者,應施急診手術切開引流,以挽救關節的結構和功能。

13 手術步驟

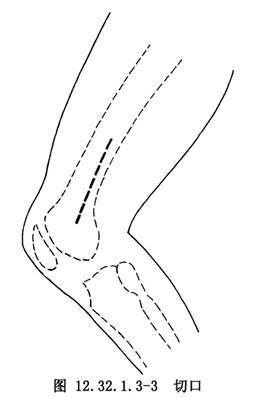

13.1 1.切口

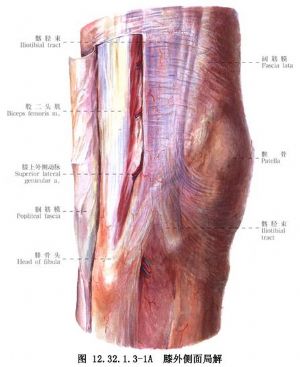

沿大腿外側,膝關節上5cm做一縱形切口,長7~10cm。切開皮膚,皮下組織及深筋膜,在髂脛束與股外側肌之間進入即可顯露病竈(圖12.32.1.3-3)。

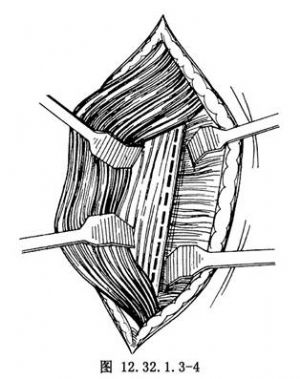

13.2 2.切開及顯露

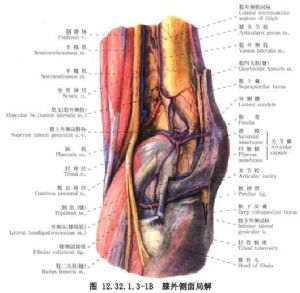

縱行切開骨膜,自股骨後外側縱行切開骨膜,向股骨後外側做骨膜下剝離,顯露股骨病竈,切忌向股骨前側剝離骨膜,避免誤入髕上囊(圖12.32.1.3-4)。

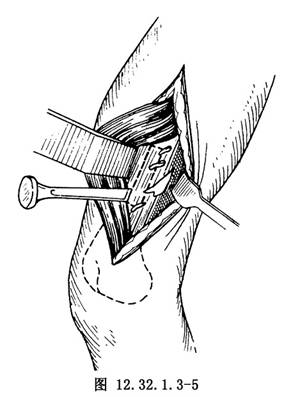

13.3 3.骨皮質鑽孔開窗

用骨鑽沿股骨病竈縱軸鑽4~5個孔並直達骨髓腔,鑿開骨皮質形成骨窗,吸出膿液及摘除死骨,徹底刮除炎性肉芽組織,進行徹底的病竈清除(圖12.32.1.3-5)。

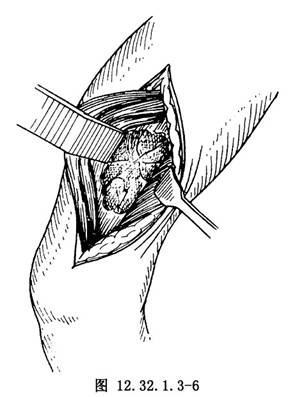

13.4 4.切口的處理

用鹽水反覆沖洗病竈後,根據局部條件,可採取一期閉合切口,放置閉式沖洗和負壓吸引,或者用凡士林紗布鬆散填充骨腔,引流膿液和滲液。待膿液和滲出明顯減少時二期閉合切口(圖12.32.1.3-6)。