6 概述

關節鏡設備包括直針狀內鏡、套管穿刺針、冷光源、光導纖維、手術器械及攝像系統,關節鏡直徑及視野大小不同,直徑有l.7mm,2.3mm,2.7mm不等,以視野30°透鏡最常應用。

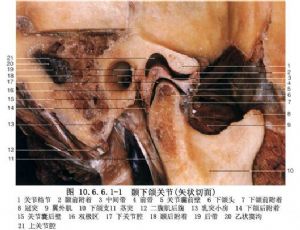

基於顳下頜關節解剖特點,關節鏡目前主要應用於上腔穿刺檢查和治療,上腔穿刺可採用下外側和耳內途徑,前者觀察視野廣,爲臨牀廣泛採用。下腔狹小,操作困難,臨牀很少進行下腔關節鏡檢查。本節主要介紹下外側途徑上腔關節鏡檢查方法。顳下頜關節結構(圖10.6.6.1-1~10.6.6.1-4)。

7 適應症

關節鏡上腔穿刺檢查術適用於:

9 術前準備

2.準備手術特殊器械,進行擦洗和消毒,關節鏡及光導纖維可在40%福爾馬林玻璃缸內燻蒸12h,金屬器械用高壓蒸汽消毒,攝像頭可不消毒,臨用時套上消毒布套後再與關節鏡連接,既達到隔離又可減少攝像機耗損。

10 麻醉和體位

一般多采用局部麻醉,用2%普魯卡因和0.5%布比卡因混合液作耳顳神經阻滯及局部浸潤,不合作病人可採用全身麻醉。病人取仰臥位,頭偏向健側。如果在牙科椅位上施行關節鏡檢查,可取半臥位,將椅背後傾45°。

11 手術步驟

11.1 1.標記穿刺點

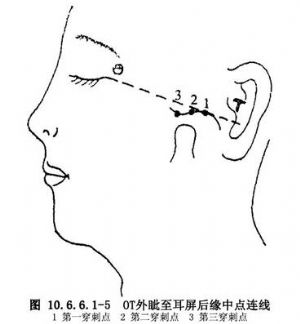

關節鏡檢查需插入關節鏡套管針及灌洗針,因此要標記兩個體表穿刺點。第一穿刺點位於耳屏後緣中點至外眥連線上、耳屏前1cm處,第二穿刺點位於第一穿刺點前約0.5cm處,用亞甲藍標記之。另外亦可用亞甲藍先標記出關節窩,關節結節及髁狀突邊界。然後讓病人大開口,原關節窩髁狀突部位即出現凹陷,在此凹陷頂端最凹處即爲第一穿刺點,凹陷的尖端爲第二穿刺點(圖10.6.6.1-5)。

11.2 2.灌洗針穿刺

選用7~9號針頭爲灌洗針,由第一穿刺點刺入皮膚,向前上偏斜30°進針,抵骨面後先向關節腔內注射麻藥1.5ml,如回抽出清亮液體,或不對注射器活塞加壓能觀察到活塞後退現象,表示穿刺成功。然後連接硅膠管及20ml注射器,以備推注生理鹽水或乳酸林格液擴張關節腔及沖洗用,也可連續輸液瓶滴注沖洗液體,輸液瓶高度約爲關節上方70cm,以維持關節腔內一定壓力。

11.3 3.套管針穿刺

在第二穿刺點用尖刀片作2mm皮膚切口,由此作內鏡套管針穿刺。用配有銳頭內芯針的套管針經穿刺點切口刺入,針尖向前上內傾斜約15°,指向關節結節後斜面,緩慢刺入關節上腔。同時助手由灌洗針向關節腔內緩慢推注生理鹽水,使其擴張。當套管針穿破關節囊可有突破感,此時將內芯針取出,如有液體自套管針內流出,說明灌洗通道已建立。然後再插入鈍頭內芯針,向關節腔內推進少許,即可取出鈍頭內芯針,插入關節鏡進行檢查。如需在關節內進行手術,則在耳屏前3cm處第三穿刺點(圖10.6.6.1-5)作2mm皮膚切口,用配有銳頭內芯針的套管針,裝上三角器,再作關節上腔穿刺,作爲手術套管,當關節鏡觀察到手術套管末端,即可取出內芯針,插入各種內鏡手術器械進行手術。

11.4 4.關節鏡觀察

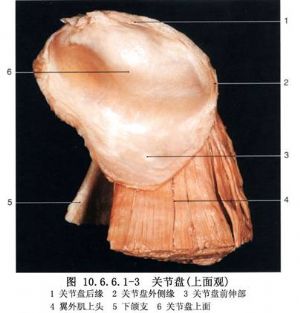

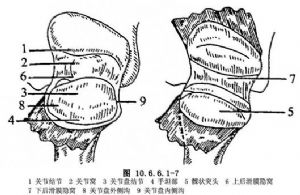

關節鏡解剖將關節上腔分爲上後滑膜隱窩,上前滑膜隱窩及中間腔(圖10.6.6.1-6)。在上後滑膜隱窩可觀察到關節窩、關節盤後區組織及覆蓋於隱窩底部的滑膜;上前滑膜隱窩區可觀察到關節結節、關節盤前帶及關節盤前面的滑膜;中間腔位於上腔關節區中央,上方爲關節結節後斜面,下方爲關節盤。關節盤本體無血管呈乳白色,與血管豐富,粉紅色滑膜之間有清楚分界,盤前部平坦,盤後部丘狀突起叫盤結節,兩側分別爲盤內、外側溝(圖10.6.6.1-7)。關節鏡檢查應包括橫向、縱向和動態觀察,橫向觀察是沿關節盤表面前後方向滑動,觀察關節盤、關節窩表面情況及關節盤前後的滑膜情況;縱向觀察是內、外方向滑動觀察,動態觀察是指作開、閉口及側向活動觀察關節盤、盤後區及滑膜運動情況。在熟悉關節腔正常解剖形態基礎上,重點注意有無異常病理情況,如關節盤有無移位、變形或穿孔,滑膜有無腫脹、增生或變性,關節盤與關節窩之間有無纖維粘連物,關節腔內有無漂浮物等。

11.5 5.撥出穿刺針

關節鏡檢查完畢後,用生理鹽水將關節腔沖洗乾淨,先拔出套管針,由灌洗針儘量吸出關節腔內液體,並注入醋酸強的強的松強的松龍12.5mg,再拔出灌洗針。用5-0絲線將穿刺切口縫合1針,關節局部用敷料壓迫包紮。

12 術中注意要點

1.內鏡套管針穿刺時,要正確掌握穿刺方向及深度,進針方向主要向內,稍偏向上前,深度一般爲1.5~2.5cm,若深達3cm仍不能牴觸骨面,應改變角度重新穿刺,防止過深刺破內側關節囊。

2.當套管針穿刺的同時,灌洗針需向關節腔內推注生理鹽水,使關節腔保持擴張狀態,套管針穿入關節腔後,應立即換鈍頭內芯針,這樣既有利於套管針穿刺操作,也可避免銳頭內芯針損傷關節內結構。

14 併發症

14.1 1.面頰部腫脹

多由於手術中灌注液滲漏入周圍軟組織內所致,一般2d即可消失。

14.2 2.出血

根據解剖測量,耳屏後點至顳淺血管距離爲8~15mm,而80%關節鏡穿刺點位於耳屏後點前8~17mm,因此穿刺有損傷顳淺血管的危險,顳淺動脈管壁較厚,富有彈性,損傷機會極小,而顳淺靜脈管壁薄,套管針穿刺時可發生損傷。臨牀上進行穿刺時,注意進針點不要偏後,並通過手指觸摸以避開顳淺血管。如果刺傷血管發生出血或血腫,立即墊紗布用手壓迫片刻,必要時需經皮縫扎即可止血。另外關節囊內細小血管損傷出血,通過灌洗壓迫多可自行消失。

14.3 3.面神經分支損傷

關節鏡手術後可出現額紋消失或閉眼不全症狀,多爲暫時性,短期內可自愈。其原因可能與套管針穿刺時損傷、手術中套管針對周圍組織擠壓及灌洗液滲漏至關節周圍組織產生的腫脹壓迫有關。

14.4 4.外耳道及中耳損傷

關節上腔後壁緊鄰外耳道,而外耳道軟骨部分向前內傾斜,因此套管針穿刺可能造成外耳道軟骨部穿孔。一旦發生穿孔,病人可有外耳道疼痛,檢查時可見外耳道內出血。若爲全麻病人則無自主反應,術者如誤把穿通外耳道的落空感當作穿透關節囊,繼續推進套管針則可能造成鼓膜穿孔,所以作套管針穿刺要向前上傾斜20°,並注意掌握深度,以預防耳部併發症產生。