6 咽鼓管解剖

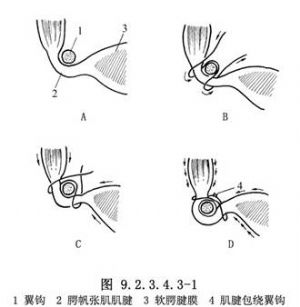

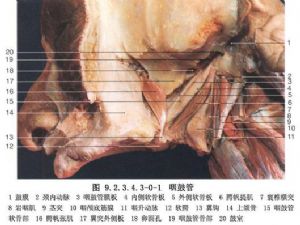

咽鼓管又名歐氏管(Auditory eustachian tube)(圖9.2.3.4.3-0-1,9.2.3.4.3-0-2),咽鼓管自鼓室前壁相當於鼓膜前上象限,向內、向下並向前通至鼻咽部的側壁。全長約35~39mm,由骨部與軟骨部構成。骨部爲近鼓室段,佔全管長的1/3;軟骨部爲近鼻咽端,佔全管長的2/3,由3~4片槽樣纖維軟骨構成,前外側的軟骨板較短,後內側的較長,其下方及外側面大部無軟骨,以纖維結締組織膜而圍成裂隙狀管型,經常處於閉合狀態(圖9.2.3.4.3-0-3)。

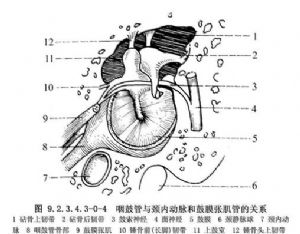

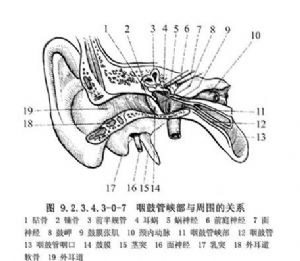

咽鼓管的鼓室端開口稱鼓口或鼓室口,位於鼓室前壁上方,鼓膜張肌半管之下,頸內動脈管前外方(圖9.2.3.4.3-0-4)。

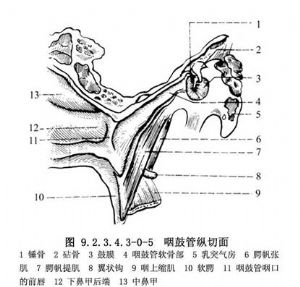

鼻咽端的開口稱咽口,位於鼻咽外側壁(圖9.2.3.4.3-0-5)。

自鼓室口向前、向內、向下達咽口,管與水平面約成40°角,與矢狀面約成45°角。鼓室口約高於咽口2.0~2.5cm。骨部最寬處爲鼓室口(圖9.2.3.4.3-0-6)。其呈漏斗狀,內徑約4.5mm,越向內越窄;至骨與軟骨部相交處最窄,稱爲狹部(圖9.2.3.4.3-0-7),內徑約1.0~2.0mm。從峽部向內又逐漸增寬,達咽口(呈三角或橢圓形)處最寬,長約9.0mm。

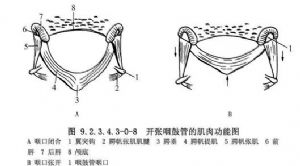

在咽鼓管軟骨部,齶帆提肌和咽鼓管嚥肌等附着於後脣,有齶帆張肌附着於咽口處的前脣(圖9.2.3.4.3-0-8),故當呵欠或做吞嚥等動作時,此三肌收縮,使咽口開放,藉以調節鼓室氣壓,保持鼓膜內外兩面壓力的平衡。

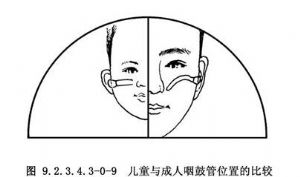

小兒的咽鼓管較成人短,管腔相對比較大,峽部較寬,不成弓形彎曲而似一直線,與水平面成10°角,近於水平,故鼻與咽部炎症極易經此管侵入鼓室(圖9.2.3.4.3-0-9)。

巖大淺神經溝在鼓膜張肌半管和咽鼓管骨部內側,並互相平行,是鼓膜張肌半管和咽鼓管骨部位置的標誌;咽鼓管居於頸內動脈管前外方,咽鼓管狹窄與棘孔、卵圓孔、頸內動脈外口鄰近。棘孔在峽口外下方,卵圓孔在峽口的前下方,頸內動脈管在峽口後外方。齶帆張肌、齶帆提肌是尋找咽鼓管峽部的標誌,蝶骨棘是棘孔後外方的突起,易觸摸到,與咽鼓管峽部鄰近,也可作爲尋找咽鼓管峽部的重要標誌。蝶骨棘在咽鼓管骨部狹口的後下方。

由於咽鼓管的解剖部位關係複雜,特別當咽鼓管骨部完全阻塞後,施行咽鼓管成形術極爲困難。做鼓室成形術,聽力重建術,咽鼓管功能正常是重要的條件之一。