3 概述

革蟎(gamasid mites)是指蛛形綱蜱蟎亞綱寄蟎目中氣門亞目的革蟎股種類[1]。

革蟎屬於寄蟎目、革蟎總科(Gamasoidea),全世界已發現革蟎800多種,我國已知有約400種。有重要醫學意義者系寄生於脊椎動物(尤其是鼠類)的種類,它們大多屬於皮刺蟎科(Dermanyssidae)、血革蟎科(Haemogamasidae)和厲蟎科(Laelaptidae)。

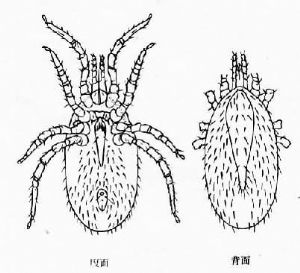

4 革蟎形態

體卵圓形,黃色或褐色,膜質,具骨化的骨板。長0.2~0.5mm,大者達1.5~3.0mm。蟲體分顎體和軀體兩部分(圖1)。

4.1 顎體

位於軀體前方,由顎基、螯肢及須肢組成。顎基緊連軀體,形狀不一,有分類意義。螯肢由螯杆和螯鉗組成,雄蟎的螯鉗演變爲導精趾。寄生種類的螯肢呈剪刀狀或針狀;自生生活種類的螯肢呈鉗狀。須肢呈長棒狀,因基部與顎基癒合,故僅見5節。

4.2 軀體

背面具背板,大多1塊,少數種類2塊。背板上的剛毛數目和排列的毛序,因種而異。軀體腹面靠近顎體後緣的正中有一個叉形的胸叉。雌蟎腹面有幾塊骨板,由前而後分別爲胸板、生殖板、腹板及肛板,有些蟲種的生殖板和腹板可癒合爲生殖腹板。雄蟎腹面的骨板常癒合爲一塊全腹塊。雌蟲的生殖孔呈橫縫隙狀,位於胸板之後,被生殖板遮蓋;雄蟲的生殖孔位於胸板前緣,呈漏斗狀。氣門1對,呈圓孔狀,位於第3、4對足基節間的外側,有向前延伸成管狀的氣門溝。足4對,分6節,足Ⅰ跗節背面亞端有一個跗感器,司感覺。

5 革蟎生活史

卵橢圓形,乳白或淡黃色,直徑爲0.1~0.35mm。一般在1~2天孵出幼蟲。幼蟲體白色,毛少,有3對足,無氣門,不攝食,在24小時內蛻皮爲第1若蟲。第一若蟲體淡黃色,具4對足,氣門溝很短,雌性吸血2次,雄性吸血1次,約經2~6天化爲第二若蟲。第二若蟲的背板和氣門溝及氣門板與成蟲相似,但無生殖孔和生殖板;多數種類此期攝食,經1~2天蛻皮爲成蟲。交配時雄蟲用導精趾將精囊置於雌蟎生殖孔內而受精。革蟎卵生或卵胎生,有的直接產幼蟲或第一若蟲,還有孤雌生殖的。在條件適宜時,可在1~2周內完成生活史。一般寄生性種類的壽命較自生生活的長。

6 革蟎生態

6.1 生活方式

革蟎大多數營自生生活,少數營寄生生活。營自生生活的革蟎孳生於枯枝爛葉下、草叢和土壤裏、禽畜糞堆和倉庫貯品中。寄生生活的革蟎,多數寄生於宿主的體表;少數寄生於體內,如鼻腔、呼吸道、外耳道、肺部等。體外寄生的革蟎根據其寄生時間的長短又分爲兩個類型:①巢棲型:整個發育和繁殖過程都在宿主巢穴中進行,僅在吸血時才與宿主接觸,對宿主無嚴格的選擇性,如血革蟎屬、禽刺蟎屬、皮刺蟎屬等。②毛棲型:長期寄生在宿主體上,較少離開宿主,可在其巢穴裏生活,對宿主有較明顯的選擇性,如赫刺蟎屬、厲蟎屬等。

6.2 食性

營自生生活的革蟎主要捕食小型節肢動物,也可以腐敗的有機物質爲食。寄生性革蟎以刺吸宿主的血液和組織液爲營養。巢棲型革蟎的吸血量較大,耐飢力較強;毛棲型革蟎一般吸血量較小,耐飢力差。

與醫學有關的革蟎可分爲兼性吸血和專性吸血二類:①兼性吸血類:既可刺吸血液,也能食遊離血,又可捕食小節肢動物或者取食動物性廢物和有機質,如格氏血厲蟎、茅舍血厲蟎等;②專性吸血類:僅以宿主血液爲食,如柏氏禽刺蟎、雞皮刺蟎等,此類吸血量大,一次吸血可超其原體重10多倍。

6.3 活動性

革蟎的活動受溫度、溼度和光線的影響。對這些條件的適應性因種而異。柏氏禽刺蟎適應於25~30℃,毒厲蟎爲23~35℃。多數革蟎喜潮溼環境,但雞皮刺蟎在相對溼度20%時最活躍。有的種類在光亮條件下較活躍,另一些種類則避光,如雞皮刺蟎白天躲藏在縫隙內,夜間侵襲宿主。多數革蟎晝夜均可吸血。

6.4 季節消長

大多數革蟎整年活動,但有明顯的繁殖高峯。其季節消長取決於宿主活動的季節變化,宿主巢穴內微小氣候條件及宿主居留在巢穴中的久暫等。一般密度在9月以後逐漸增高,10~11月可出現高峯,入冬後漸降,春夏季最少。如格氏血厲蟎、耶氏厲蟎和上海猶厲蟎是秋冬季繁殖;柏氏禽刺蟎和雞皮刺蟎在夏秋季大量繁殖。

7 我國的革蟎主要種類及分佈

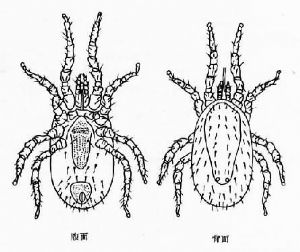

7.1 柏氏禽刺蟎(Ornithonyssus bacoti)

(圖2)雌蟲背板狹長,在第二對足水平處最寬,以後逐漸狹窄,末端稍尖;背面表皮密生長剛毛,其長度與背板的剛毛約等長。生殖板狹長,後端尖細,肛板長橢圓形。螯肢呈剪狀。本蟲爲巢棲型,寄生鼠類,也侵襲人。分佈世界各大洲和全國各地。

圖2 柏氏禽刺蟎

7.2 雞皮刺蟎(Dermanyssus gallinae)

(圖3)雌蟲背板前端寬後端窄,末端平直。胸板寬度大於長度,拱形。生殖板末端鈍圓。肛板呈圓三角形。螯肢刺針狀或鞭狀。屬巢棲型,寄生於家雞和其它禽類,常自禽窩中爬至人體叮刺。分佈世界各大洲和我國多數省份。

圖3 雞皮刺蟎

7.3 格氏血厲蟎(Haemolaelaps glasgowi)

屬巢棲型,寄生於鼠類,也能叮吸人體血液。國內分佈廣泛。國外分佈包括日本、原蘇聯、朝鮮以及歐洲、美洲一些國家。

7.4 毒厲蟎(Laelaps echidninus)

8 革蟎與疾病關係

8.1 革蟎性皮炎

革蟎侵襲人體刺吸血液或組織液,可引起革蟎性皮炎(gamasidosis)。患者局部皮膚出現直徑爲0.5~1.0cm紅色丘疹,中央有針尖大的刺螯痕跡,奇癢,重者出現丘疹樣蕁麻疹。侵襲人體的革蟎,常見者爲柏氏禽刺蟎和雞皮刺蟎。

8.2 傳播疾病

⑴流行性出血熱:是鼠類中的一種自然疫源性疾病,病原體爲病毒。以發熱、出血傾向、休克和腎損害爲特徵。我國學者證實格氏血厲蟎、廄真厲蟎、鼠顎毛厲蟎及柏氏禽刺蟎均有自然感染,並能經卵傳遞。認爲革蟎對流行性出血熱可起媒介和貯存宿主作用。

⑵森林腦炎:已知有10餘種革蟎可以自然帶病毒。柏氏禽刺蟎和雞皮刺蟎可以實驗感染動物並能經卵傳遞。

⑶立克次體痘:又稱皰疹性立克次體病。是由小蛛立克次體(Rickettsia akari)引起的,由血紅異皮蟎(Allodermanyssus sanguineus)經卵傳遞傳播的伴有皰疹的發熱性疾病。

⑷Q熱:曾在Q熱自然疫源地從數種寄生革蟎中多次分離出Q熱立克次體。格氏血厲蟎、毒厲蟎、柏氏禽刺蟎和雞皮刺蟎等通過實驗可感染動物,後兩種可經卵傳遞病原體。

⑸地方性斑疹傷寒:從柏氏禽刺蟎和毒厲蟎均分離出本病病原體莫氏立克次體,前者可實驗感染動物,並可經卵傳遞。

⑹細菌性疾病:曾從柏氏禽刺蟎、格氏血厲蟎等數種革蟎分離出兔熱病病原體,也曾從幾種寄生革蟎(如柏氏禽刺蟎)分離出鼠疫桿菌,並均可實驗感染動物和經卵傳遞,但後者在自然界中是否能起傳播作用尚未得到證實。

9 革蟎防制原則

傳病的革蟎大多是寄生鼠體或棲息鼠窩中的種類,故防制措施主要是滅鼠,清理鴿巢和禽舍。藥物滅蟎可噴灑有機磷殺蟲劑如敵百蟲2g/m²、敵敵畏0.02g/m²或0.2%馬拉硫磷40ml/m²等。90%敵敵畏0.1ml/m³燻蒸滅蟎效果良好。鼠洞滅蟎,一般可用敵敵畏煙炮,或磷化鋁等熏蒸劑。個人防護可塗擦驅避劑DETA、鄰苯二甲酸二甲酯於裸露部位,有1~6小時驅避效果;亦可將布帶浸泡驅避劑繫於手腕、踝關節可防止革蟎侵襲。

10 參考資料

- ^ [1] GB/T 31721—2015, 病媒生物控制術語與分類[S].