1 拼音

ér tóng dào lù jiāo tōng shāng hài gàn yù jì shù zhǐ nán

《兒童道路交通傷害干預技術指南》由衛生部於2011年8月26日(衛疾控精衛便函﹝2011﹞83號)發佈。

2 一、前言

根據聯合國兒童權益大會的慣例,兒童是指年齡不大於18歲的人。道路交通傷害(Road Traffic Injuries,RTI)是全球兒童的主要傷害死亡原因之一。全世界每年死於道路交通傷害的兒童人數超過26萬,而且每年因道路交通事故遭受非致死性傷害的兒童人數估計達1000萬以上。93%的兒童道路交通事故死亡發生在中低收入國家。

在我國,道路交通傷害也是兒童的主要傷亡原因。2006年全國死因監測資料顯示,我國兒童道路交通傷害死亡爲1.3萬餘人,是我國兒童的第二位傷害死亡原因,同時還伴隨着大量的致傷、致殘,給兒童所在家庭造成沉重的經濟負擔和精神創傷。因此,兒童道路交通傷害已經成爲一個不可忽視的重要公共衛生問題,並且在目前全國機動車保有量和公路里程迅速增長的情況下,面臨的挑戰將更爲嚴峻。

以往,道路安全問題通常被當作公安、交通管理部門的職責而遠離我們的視線。如今,作爲公共衛生工作者,我們需要接受的新觀念就是——道路安全問題是一個涉及多部門的公共衛生問題,包括衛生部門在內的多個部門應該勇於承擔責任,開展相關活動,共同促進道路交通安全。首先,我們需要確定的觀點是,多數道路交通事故是可以預防和預測的,它屬於人爲造成的問題,完全可以進行合理的分析,採取相應的對策予以解決。其次,道路交通傷害是一個社會公平問題,應該致力於保護所有道路使用者,因爲非機動車道路使用者承受着最大的道路交通死亡和傷害的負擔。

兒童由於其生理特點,在道路交通系統中成爲一個特殊的羣體。他們主要是步行者、非機動車駕駛員和機動車乘客,是道路交通系統中的弱勢羣體,是道路安全重點關注的人羣。在我國機動化程度和城市化進程快速發展的今天如何開展兒童道路交通傷害的預防,已經成爲一個迫在眉睫的問題。

本指南從公共衛生的角度,通過文獻回顧、信息分析、專家研討和論證,總結了國內外兒童道路交通傷害預防的證據和經驗,並結合我國的實際情況,全面描述了我國兒童道路交通傷害的流行狀況、相關危險因素、干預手段和方法等,以期能夠對基層衛生工作者和開展兒童道路傷害預防工作的相關部門起到指導和借鑑作用,爲我國兒童能夠遠離傷害、健康成長做出貢獻。

3 二、中國兒童道路交通傷害流行狀況

全國疾病監測數據顯示,2006年我國兒童道路交通事故死亡率爲3.03/10萬,僅次於溺水,居傷害死因順位的第二位,佔傷害死因構成的17.59%。由此估算,2006年我國因道路交通事故死亡的20歲以下人數達1.3萬餘人。各年齡段兒童道路交通事故死亡率差別不大,以15~17歲最高(5.52/10萬)、5~9歲最低(2.09/10萬),各年齡段兒童男性道路交通事故死亡率均高於女性。農村20歲以下各年齡段兒童道路交通事故死亡率均高於城市,15歲以下兒童道路交通事故死亡率呈東、中、西部依次遞增,而15~19歲則爲東、西、中部依次遞增。

我國道路交通傷害的發生情況缺乏系統數據,尚無全國的發生率、流行率、致殘率等資料。2006年公安部門處理的道路交通事故中,14%以上的受傷者爲20歲以下人羣,達6萬餘人次,其中60%爲16~19歲。部分農村地區人羣調查顯示,15歲以下兒童的道路交通傷害年發生率低於5‰。在中小學生中,一年內到醫院或校醫室診治、家長或老師做緊急處理或休息半天以上的車輛傷發生率爲1.1%~12.7%,男性兒童傷害發生率明顯高於女性。江西省大規模社區調查發現,兒童道路交通傷害年發生率爲0.74%。

對2000—2004年北京、上海、廣州三城市公安部門處理的道路交通事故的回顧性調查發現,15歲以下兒童步行者道路交通傷害年發生率爲57.3/10萬~88.2/10萬,以5~9歲最高,男性傷害發生率明顯高於女性;每9~10名15歲以下兒童步行者發生道路交通傷害,就有1名死亡。

來自醫院的數據顯示,兒童道路交通傷害住院病例中男性是女性的兩倍,年齡以1~4歲及5~9歲爲主;10.96%的道路交通傷害門、急診就診病例爲兒童,15.71%的兒童傷害門、急診就診病例爲道路交通傷害;兒童道路交通傷害就診病例中,以5~9歲病例數最多(30.26%),且各年齡段兒童道路交通傷害佔門、急診傷害病例的比例也以5~9歲最高(17.60%);各年齡段兒童道路交通傷害病例均爲男性多於女性(男女比爲1.7∶1),但各年齡段女性的道路交通傷害病例佔傷害病例的比例高於男性。

以上數據顯示,在我國,兒童是道路交通傷害的主要影響人羣之一,其中男童道路交通傷害發生率高於女童。此外,儘管有部分數據不一致,但大多數據顯示5~9歲是兒童道路交通傷害的高發年齡。

4 三、兒童道路交通傷害危險因素

大部分針對全人羣的道路交通傷害危險因素對兒童基本適用,比如超速、酒後駕駛、不使用安全裝置以及與車輛本身和道路環境有關的因素。然而,有一些危險因素是特別針對兒童的。目前,道路的規劃設計主要是根據成人而不是兒童的需要制定的,所以當兒童與道路環境接觸時,他們的處境就更加危險。

4.1 (一) 兒童自身相關因素

4.1.1 1. 體格發育程度

兒童的頭部、胸部、腹部和四肢都處於發育階段,相對較柔軟,與成年人相比,傷害發生時兒童更易受到傷害。另外,兒童一般身材矮小,不容易看到車輛,或者不容易被停着的汽車或大型卡車等車輛駕駛員看到,這已經是兒童步行者傷害的一個公認危險因素。兒童的感知能力也未完全發育成熟,他們對聽覺和視覺信息的綜合處理能力有限,通常很難準確判斷聲音的來源,這導致他們可能錯過關鍵的危險提示,從而增加道路交通傷害的危險。

4.1.2 2. 認知發育程度

兒童的認知程度會影響他們在道路環境中做出安全決定的能力,而認知程度又與年齡密切相關。5~7歲的兒童只能看見近處的、可以看到的車輛,而不能準確估計即將發生的交通事故。比如道路上的盲區,道路上阻礙司機視野的障礙物以及複雜的道路連接處等危險地段。低齡兒童還沒有萌生自我危險意識,也不能感知到危險情況,另外,孩子很容易分心,只會本能地把思想集中在自己的樂趣當中,不理會危險。這些,都使他們成爲最易受到道路交通傷害的人羣。兒童的認知程度在11歲以後進一步成熟,能夠辨認一條路上危險的位置,而且能夠做出判斷。12歲以上的兒童當面對兩項任務時,能夠調整自己的行爲。

4.1.3 3. 冒險行爲

低齡兒童(較小的兒童)可能無意中嘗試冒險行爲;而較大的兒童和青少年則可能主動去尋求冒險,因爲冒險行爲會使他們感到能掌握自己的命運,或者能夠反對權威。縱觀所有年齡段,尤其是年輕人,男性的冒險行爲比女性更普遍。適當的冒險行爲屬於正常的生理特性,且對兒童的生長發育是必須的。所以成人有責任瞭解兒童在道路環境中的這種脆弱性,以及他們發育的侷限性,通過提供適當的行爲干預措施保證兒童的安全。

4.1.4 4. 同伴影響

隨着低齡兒童逐漸成長爲青少年,父母對他們的影響逐漸減弱,他們開始發現並維護自己的獨立性,這種轉變表現在他們的生活方式越來越多地遵守特定的社會規範,而這些規範最初可能來源於同伴。年輕人文化中的社會規範,包括同伴壓力和強調反叛等,都能影響他們的駕車方式,同伴可能作爲乘客影響年輕駕駛員的駕車行爲。有研究表明,年輕駕駛員比年長駕駛員更易在同伴壓力下違反交通法規,比如超速、酒後駕駛和冒險超車等。如果車內有年輕乘客,那麼年輕駕駛員不論男性或女性,他們的行駛速度更快,通過十字路口時的行車間距更小。

4.1.5 5. 性別

有證據表明,性別與道路安全行爲、道路交通傷害有很強的相關性。大多數研究顯現了明顯的男性偏好,而且適用於世界不同地區,也適用於致死性和非致死性傷害。這可能歸因於男性的暴露程度和冒險行爲均較女性增加。

4.1.6 6. 道路使用者類型

(1)步行者

大部分在道路上受傷或死亡的兒童是步行者。由於身體和認知發育的限制增加了兒童步行者在道路交通碰撞中的危險,尤其是低齡兒童做出安全決定的能力受限。在一些中低收入國家,兒童在道路上玩耍,或者做街邊生意,這都顯著增加了他們的暴露,冒險行爲和同伴壓力也可能增加青少年步行者的危險。

(2)乘車者

對於機動車內的兒童乘客來說,主要的危險因素是缺乏或者沒有使用合適的固定保護裝置(安全座椅和安全帶)。應根據兒童的年齡、重量和高度讓他們使用合適的安全座椅或安全帶。我國兒童安全座椅使用率很低,而且隨着兒童年齡的增加,使用率逐漸減低。

(3)騎自行車者

騎自行車者最主要的危險因素是暴露。在我國,自行車主要是作爲交通工具,這就使道路交通傷害的比例很高。

其他與騎自行車有關的危險包括:沒有佩戴或沒有正確佩戴頭盔;在混行道路上騎車;在人行道上騎車;騎自行車者的醒目性不夠。

(4)乘摩托車者

乘摩托車者最主要的危險因素也是暴露。在某些地區,兒童從很小就乘坐摩托車,且頭盔佩戴率很低,部分原因是由於缺乏合適尺寸的頭盔或者頭盔價格昂貴。頭盔佩戴率低是頭部損傷的一個顯著危險因素,研究表明佩戴頭盔高度依賴相關法律的強制執行,可目前對所有年齡都缺乏廣泛的法律規定,加之執法缺位和合格頭盔價格偏高,也是頭盔佩戴率低的原因之一。

(5)年輕駕駛員

年輕駕駛員是一個特殊的危險人羣。許多相互影響的因素使年輕駕駛員在道路交通傷害中危險更大,如:

①年齡:16~19歲的新手比20歲及以上的新手發生碰撞次數多;

②年輕駕駛者的危險行爲:包括酒後駕駛、超速、不使用安全帶、分心、疲勞;

③無論男性或女性年輕駕駛員,在夜間和清晨,發生道路交通事故的機率都增大;

④有其他年輕人同乘車輛是年輕駕駛員發生碰撞的最重要因素之一;

⑤年輕人有違反交通規則的傾向。

4.1.7 7. 缺乏監管

缺乏成人監管是兒童道路交通傷害的一個危險因素。父母或其他監護人可以決定是否讓孩子繫上安全帶,是否讓孩子在道路上玩耍以及玩多長時間等。如果有成人的監管,兒童發生道路交通傷害的比例顯著下降。

4.1.8 8. 貧困

在道路交通傷害中,家庭的社會經濟狀況影響兒童和年輕成人的死亡或受傷,家庭背景越貧窮的兒童危險越大。這種相關性無論在國家之間還是某一國家內不同地區間都成立。

4.2 (二) 車輛相關因素

4.2.1 1. 車輛設計缺陷

車輛設計的缺陷是兒童道路交通傷害的一個重要危險因素。通過合理的設計能夠降低兒童步行者傷害的嚴重性,例如,設計柔軟的汽車吸能前端來防止步行者頭部與車輛前端接觸,安裝汽車側面防鑽入裝置、倒車傳感器,來減少低齡兒童被撞倒的危險。與自行車有關的車輛設計因素,經常發生的是坐在後座上的兒童腳被車後輪絞住,自行車人體工效學的改變能提高自行車的安全性。

4.2.2 2. 車輛維護狀況

目前沒有證據表明定期車檢會減少道路交通事故的發生率,但是對商業運輸車輛進行車檢十分必要,實踐證明大型商業運輸卡車剎車缺陷是一個危險因素。

4.3 (三) 環境因素

兒童在道路環境中經常從事的活動有騎車、行走、跑步、玩耍以及其他集體活動,儘早開展此類活動教育有益於兒童的身體發育。因此,保持道路環境的安全很重要,這樣才能使兒童在從事這些活動時避免將自己置於危險之中。

當今世界現代化和城市化迅猛發展,更快的機動性成爲追求的目標,而安全的機動性,尤其是兒童的安全,卻很少被考慮。一些特定的環境因素增加了兒童使用道路系統的危險,這些因素包括:

①交通容量超過15000輛機動車/天;

②缺乏土地使用和路網規劃;

③高速行駛的長直公路,加上居民住房、學校和商業門店構成的混合道路使用狀態;

⑤缺乏將道路使用者分開的設施,例如專用的自行車道和人行道;

⑥缺乏安全有效的公共交通系統;

案例1 2006年11月21日早晨6時40分,一輛拉載了50名小學生及1名成人的中型客車在途經通村公路一座小橋右轉時,由於車輛超載,車速過快,方向盤失靈,導致車輛向左側翻,從距水面約3米高的橋上墜下,落入約1米深的河水中。事故造成8名小學生(5男3女)死亡,39名不同程度受傷,其中重傷7名。超速行駛、超員載客、駕駛員駕駛的車輛與準駕車型不符、機動車制動系統不符合安全標準,是導致事故的直接原因。

墜入橋下的“送子車” |

4.4 (四) 醫療與救護

道路交通傷害導致的死亡一般發生在三個階段。第一,因傷害過於嚴重而立即死亡或傷害發生後很快死亡;第二,在事故發生幾小時後死亡;第三,在事故發生幾天或幾周後死亡,死因多爲感染、多系統衰竭或其他外傷併發症。據此將醫療救護因素分爲三方面:

4.4.1 1. 院前因素

對於機動化程度很高的城市,因交通流量大和手機普及,一旦發生道路交通事故,人們通常能很快通知醫療機構,傷者由醫院救護車救離現場。而經濟水平較低的城市中,傷者常常是由旁觀者、親屬、商業運營車輛或警車救離現場並送往醫院的。去往醫院急救途中的不安全運輸方式是重要的院前危險因素。由於救護車行駛速度過快以及救護車內通常缺乏有效的防護固定設施,傷者乘坐救護車同樣有危險。

案例2 2005年11月14日早晨5點40分,某中學900多名學生在公路上跑操後調頭轉彎返校時,一輛東風帶掛貨車橫衝直撞碾壓過來,造成21人死亡、17人受傷的慘劇。雖然事故的主因是司機不遵守交通法規、疲勞駕駛造成的,但是如果學校有足夠的活動場地,師生不必到公路上進行晨練,如果政府能給學生提供安全而完善的體育活動設施,如果交管部門對學生在公路上跑操的行爲早干預、早制止,校方對在公路上跑操的安全隱患早覺察、早整改,這場災難也就無從發生,21個含苞待放的生命就不會夭折。學校缺少活動場地,在體育設施方面投入不足已成爲學校不可迴避的安全隱患之一。

車禍現場示意圖

肇事車輛 |

4.4.2 2. 醫院救護因素

外傷救護應該由訓練有素的醫護人員提供,而在經濟水平不發達的地區,道路交通事故後傷者的醫療救治常常是由缺乏專業訓練的醫護人員提供。另一個重要的危險因素是救治延遲。

4.4.3 3. 康復治療因素

良好的康復服務是兒童從道路交通傷害中得到恢復的重要條件。因缺乏康復治療人員、必要的基礎設施和康復治療的指導方針,目前康復服務非常有限。

5 四、兒童道路交通傷害相關信息收集和利用

兒童道路交通傷害相關信息的收集和利用是做好兒童道路交通傷害預防工作的基礎性、關鍵性步驟。通過準確的數據和有效的證據,可以瞭解兒童道路交通傷害問題的嚴重程度和相關因素,指導制定有效的政策和策略;可以評估兒童道路交通傷害預防工作成功策略的成本效益;對深入開展預防工作、取得公衆支持和籌集預防項目資金也非常關鍵。

5.1 (一) 可以利用的信息

道路交通傷害的絕大多數數據來源於衛生和公安交通管理部門。衛生部門具有接觸傷害受害者的特定途徑,在數據收集工作中處於樞紐地位。理想狀況下,衛生部門及其合作部門應根據患者的年齡、性別和傷害原因歸類,蒐集信息包括傷害導致的死亡、非致死性傷害、各種形式傷害導致的殘疾以及事故發生的地理分佈、場所和環境;傷害的經濟後果,包括醫療衛生系統的損失。表1列出了道路交通傷害數據的主要來源,此外,學術論文、專著、研究報告以及互聯網都可作爲數據來源。

表1 道路交通傷害數據主要來源

| 來源 | 數據種類 | 評論 |

| 公安交通管理部門 | - 罹難的道路使用者種類 - 傷亡者的年齡和性別 - 肇事車輛種類 - 警察認定事故原因 - 訴訟 | - 每個國家的詳細情況不同 - 警察記錄可能無法獲得 - 漏報現象普遍,中低收入國家尤其嚴重 |

| 衛生機構(醫院住院病歷,急診室記錄,創傷登記,救護車或急救技師記錄,醫療診所記錄) 與傷害相關專題調查記錄等 | - 致死性和非致死性傷害 - 傷亡者年齡和性別 - 治療費用 | - 各個衛生保健機構的詳細情況有所不同 |

| 保險公司 | - 致死性和非致死性傷害 - 理賠費用 | -這類數據難以獲得 |

| 其他私立和公立機構,包括運輸公司 | - 僱員傷害和死亡人數 - 損害和損失 - 保險理賠 - 法律問題 - 運行數據 | - 這些可能是公司規劃和運行中特定的數據 |

| 政府部門和專門機構收集數據,制定國家發展規劃 | - 人口參數 - 收入和費用數據 - 健康指標 - 危險因素暴露數據 - 污染數據 - 能耗 - 識字率 | - 這些數據具有互補性,對於分析道路交通傷害很重要 - 數據是由不同的部門和組織收集的,可能有一個核心機構匯總和撰寫統計摘要、經濟調查和發展規劃等報告 |

| 特定利益集團(如研究機構,非政府組織,受害者支持組織,交通行業,諮詢公司,從事道路安全活動的機構) | - 罹難的道路使用者 - 傷亡者年齡和性別 - 肇事車輛種類 - 原因 - 社會和心理影響 - 干預 | - 不同的組織有不同的利益取向 |

5.2 (二) 衛生部門能夠開展的工作

5.2.1 1. 信息收集

(1)監測

監測是指長期、連續、系統地收集疾病及其影響因素的信息,經過分析,將信息及時反饋和利用。作爲連續性的系統的調查,監測數據不但可以反映兒童道路交通傷害流行狀況,而且可以揭示兒童道路交通傷害流行狀況在一定時期內的變化趨勢。

目前,我國衛生系統內已建立了包含傷害死亡監測內容的全國疾病監測系統的死因監測(DSP)、以醫院爲基礎的全國傷害監測系統(NISS)和全國縣及縣以上醫療機構死亡病例報告系統。

針對兒童道路交通傷害的監測應以現有監測系統爲基礎開展,合理利用資源和已有工作基礎,保持工作標準的一致性,結合不同的兒童道路交通傷害預防工作內容增加特異性內容。

(2)調查

調查是指通過觀察(測量)系統地收集信息的過程,一般是指在一定時間內所做的獨立的調查。常用的調查方法有個案調查、現況調查、生態學研究、病例對照研究和隊列研究。個案調查、現況調查和生態學研究均屬於描述性研究,其中個案調查是對單個傷害事件的調查,我國公安部開展的交通事故信息現場採集就屬於個案調查。儘管個案調查只是針對單個事件所做的調查,但是涵蓋範圍大且經常性的個案調查收集獲得的資料也可以用於揭示兒童道路交通傷害的流行狀況。現況調查是指在特定時間對調查人羣或某個有代表性樣本中每個個體傷害發生情況以及其他有關變量的有無(或其質量、水平等)進行調查。現況調查可以分爲普查和抽樣調查兩類,普查是指對調查範圍內的所有調查對象進行調查;抽樣調查則指按照一定的抽樣原則,從總體人羣中選取一部分人羣作爲樣本,調查樣本人羣在一定時間內的道路交通傷害流行狀況,通過統計分析用樣本信息推斷總體信息。通過現況調查,可以瞭解傷害在不同特徵人羣亞組中的分佈情況。生態學研究的特點則是以羣體爲單位,描述不同人羣中傷害發生的頻率以及相關因素的暴露頻率。病例對照研究和隊列研究屬於分析性研究。病例對照研究是一種回顧性調查方法,通過對傷害發生情況不同的兩組人羣各種特徵的比較,推斷各種因素與傷害的關聯。隊列研究通過跟蹤觀察不同特徵人羣傷害發生情況的差異,推斷該特徵與傷害的關聯。

在兒童道路交通傷害干預實踐中,不同類型的調查和監測並非完全獨立,各種方法可以靈活採用、相互補充。在監測系統尚未建立或不夠完善的地區,可以採用現況調查作爲信息的替代來源;對於監測和現況調查中發現的重點事件,可以採用個案調查收集更爲詳盡的信息。通過監測和調查可以掌握兒童的道路交通傷害流行情況,識別行爲和環境危險因素,評價疾病負擔。

5.2.2 2. 信息利用

分析數據,形成經常性的結果,並將其傳播出去至關重要。分析結果的設計應該考慮到所有信息使用者的基本需求;另一方面,分析結果的可讀性十分重要,指標既是衡量問題程度,同時也是制定目標和評估績效的重要工具,分析結果中指標的選取既要有影響力,又要一目瞭然,易於接受。在數據分析中,需注意數據的定義和標準化、漏報等常見問題。

目前傷害已成爲世界性公共衛生問題,因傷害造成的經濟損失和社會負擔遠遠超過任何一種傳染病或慢性非傳染性疾病,但關於傷害疾病負擔的分析和評價仍十分有限。疾病負擔包含生物、心理和社會三個方面,個人、家庭和社會三個層次,健康、經濟與社會三個維度。疾病負擔評價也應是多方面、多層次、多維度的。目前常用疾病負擔評價指標可以大致分爲健康損失評價指標和經濟負擔評價指標兩大類,健康損失評價指標有發病率、死亡率、潛在壽命損失年、傷殘調整壽命年、質量調整壽命年、健康調整期望壽命、健康壽命年等,經濟負擔評價指標有直接經濟負擔和間接經濟負擔等。在傷害疾病負擔評價中,除了上述健康損失和經濟負擔評價指標外,不可忽視的是傷害對心理健康造成的負面影響。

確保高標準數據質量和精確分析還遠遠不夠,確保兒童道路交通傷害信息能夠及時、準確地傳播出去,爲各界使用者、公衆和社會所關注,纔是信息收集的目的。因此,信息反饋週期、傳播途徑、傳播範圍的選擇都是關鍵環節。

(2)其他信息利用

我國有多種類型的、來源於不同部門和機構的傷害相關信息系統,除衛生部門外,公安交通管理部門、教育部門、保險機構等等都有不同傷害領域的專項信息收集。雖然目前部門間的信息交流與共享很少,信息標準化尚待完善,但根據不同的兒童道路交通傷害干預內容及範圍,可以進行不同機構、不同層次、有針對性的信息共享合作設計,爲評價不同領域的干預措施提供基礎依據。

6 五、兒童道路交通傷害干預

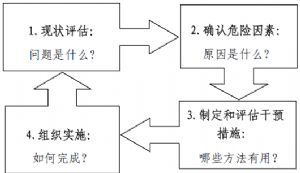

6.1 (一) 干預流程

6.1.1 1. 確定問題是什麼

首先應就本地區兒童道路交通傷害問題的規模、特點、範圍和後果蒐集數據。道路交通傷害的絕大多數數據來源於衛生和公安交通管理部門。衛生部門可以通過各種定性/定量調查、監測等,獲取本地區道路交通傷害的信息。需要強調的是,除以上調查外,應該對本地區道路交通安全政策環境進行評估,比如當地政府對兒童道路交通安全的認識程度,有哪些政策法規及其執行力度如何等。

6.1.2 2. 確定危險因素

從第一步得到的信息中,分析本地區兒童道路交通傷害的原因,並從中找出相關危險因素。與兒童道路交通傷害有關的危險因素主要有兒童自身身心發育不完善導致的體格和認知發育限制、冒險行爲、同伴影響、性別等;由於車輛自身的設計缺陷和使用中維護狀況導致的危險;由於城市化速度加快造成的環境危險因素,如缺乏兒童活動場地、缺乏將行人與機動車分離的設施、居民區車速過快、以及土地使用和路網規劃混亂等;傷害發生後一段時間內未能及時得到有效救護和康復治療。

6.1.3 3. 制定和評估干預措施

對於道路交通傷害預防,國內外已經有許多被證明行之有效的干預措施(表2)。道路交通傷害預防更加強調多部門齊抓共管,並且最有效的干預措施往往是公安交通管理部門所主管。有效兒童道路交通傷害的干預措施主要有立法與執法領域的酒後駕駛法律、機動車駕照法律、兒童安全座椅法律;環境改善領域的減速措施、安全活動場所、前往學校的安全路線、公路合理規劃和改造建設;工程學領域的佩戴安全帶和頭盔、改進汽車前端設計、增加可視性輔助設備;健康教育方面的針對不同年齡段兒童的技能培養與教育、針對公衆/政府部門/媒體的宣傳倡導;以及醫療救護中院前急救、醫院治療和康復治療。

| 干預措施 | 有效性 |

| 制定(並實施)最低飲酒年齡的法律 | 有效* |

| 制定和實施血液酒精含量限制標準的法律 | 有效 |

| 畢業司機執照系統 | 有效 |

| 將摩托車司機和汽車司機的法定駕齡從16歲提高到18歲 | 有效 |

| 引入和實施摩托車頭盔法 | 有效 |

| 引入(並強制要求)摩托車安裝晝間行駛燈 | 有效 |

| 在校園、居住區和遊戲場所周圍強制減速 | 有效 |

| 不同車輛和行人分道行駛 | 有效 |

| 交通鎮靜措施(例如設置減速帶) | 有效 |

| 制定和實施安全帶法 | 有效 |

| 兒童乘客限制 | 有效 |

6.1.4 4. 組織實施

兒童道路交通傷害預防的主要目標就是將已經證明有效的措施在本地區實施。而此項工作是一項社會系統工程,涉及教育、交通管理、社區、家庭、公共衛生、醫院等多個部門,所以爲了達成共同目標,參與兒童道路交通傷害預防的各個政府部門、社會團體以及其他合作成員都應在同一個指導思想下開展工作。

6.2 (二) 干預策略與措施

目前,國際公認的傷害預防策略包括五個方面:○1教育預防策略(Education):包括在一般人羣中開展改變態度、信念和行爲的項目,同時還針對引起或受到傷害的高危個體。○2環境改善策略(Environmental modification):通過減少環境危險因素降低個體受傷害的可能性。○3工程策略(Engineering):包括製造對人們更安全的產品。○4強化執法策略(Enforcement):通過法律和公安部門的措施確保在人羣中維持某些行爲和規範的實施。涵蓋了強制實施法律以創造安全環境,還包括確保安全產品生產和銷售的法律和規範。○5評估策略(Evaluation):涉及判斷哪些干預措施、項目和政策對預防傷害最有效。通過評估使研究者和政策制定者知道什麼是預防和控制傷害的最佳方法。以上即“5E”傷害預防綜合策略,該策略的有效性在很多國家的應用實踐中都得到證明,在減少與控制傷害發生與死亡方面發揮了重要作用。

此外,傷害監測、增加人體對危險因素的抵抗力、傷害發生後的及時急救也是減少和預防傷害的基本策略。

6.2.1 1. 加強立法與執法

立法是預防兒童傷害最有力的措施之一。已有證據表明,立法能夠提高社會各個領域對預防性措施的採納率,降低兒童傷害的發生率。制定和嚴格執行道路安全法規可預防一半的道路交通死亡和嚴重傷害。我國於2003年制定了《中華人民共和國道路交通安全法》,並於2004年5月1日起正式施行,強化執法是預防道路交通傷害的重要措施,它的成功在於其現實的威懾力。綜述各類執法研究,就如何有效執法提出以下建議:

①加大執法力度,並鞏固一段時間,讓人們感覺到違章後受到執法處罰代價很大;

②違章一經發現,應當予以迅速、有效地處罰;

④宣傳教育能夠增強交通執法的效果,但單純的宣傳對道路使用者的行爲正面影響不大,甚至會產生負面影響。

兒童是道路交通系統中的弱勢羣體,在道路安全法規中,有些內容是特別針

對兒童和青少年人羣的,但大多數針對成年人的法規也有助於減少兒童道路交通傷害。綜合國內外經驗,預防兒童道路交通傷害,應重點關注以下立法與執法建議:

(1)加強機動車駕照管理

在我國,獲得駕駛執照的年齡低限爲18歲。其實任何年齡的新駕駛員都缺乏感知潛在危險的技能和經驗。由於身體和認知發育不夠成熟,以及駕駛經驗不足,新手青少年駕駛員車禍發生比例較高。設立並實施駕照分級制度能夠有效地減少這一危險。該制度專爲新手駕駛員在前兩年駕齡期間設置駕駛限制,已發現分級駕照制度可顯著降低事故發生率和死亡率(估計值爲4%~60%)。唯一最有效的法律條款爲延長實習期,以此推遲新手駕駛員開始獨立駕車的時間。除年輕人外,分級駕照制度同樣適用於所有年齡的新領駕照者(框1)。

(2)加強兩輪機動車管理

在我國,摩托車準駕年齡爲18歲,電動自行車準駕年齡爲16歲,但對於駕駛資格的申請和管理並不嚴格,尤其是缺乏對電動自行車的管理。故強化執法是規範兩輪機動車駕駛的關鍵而迫切需求。

(3)強化酒後駕駛執法力度

針對年輕駕駛員酒後駕駛問題,已經總結出多種有效方法,包括:

①對新手駕駛員設定並實施更嚴格的法定血液酒精含量限值,對不同年齡駕駛員違規行爲實行零容忍政策。許多國家對21歲以下駕駛員設定了血液酒精含量極限值(通常爲0~0.02 g/dl),發現此策略可使該年齡組新手駕駛員事故發生率降低4%~24%。

框1 分級駕照制度 針對新駕駛員面臨的高危險,分級駕照制度要求初學者經過一段有計劃並有專人監管的學徒期,即學員駕駛許可階段,合格後頒發臨時駕駛證;對獲得臨時駕駛證的駕駛員,對其獨自駕駛行爲做出一定限制,包括對夜間開車和乘客數量限制,尤其是嚴禁酒後駕車。當駕駛員經驗比較豐富或者青少年司機身體和認知發育成熟後,可以解除這些限制,最終獲得完全駕駛證。雖然不同國家對於司機需要經歷的三個步驟——學員駕駛許可證、臨時駕駛證和完全駕駛證階段有不同規定,但都爲新司機獲得駕駛經驗提供了保護環境。 長期實踐經驗證明,分級駕照制度有效地減少了新手司機發生車禍的危險。對加拿大、新西蘭和美國實行分級駕照制度的效果進行的同行評議表明,新手司機事故發生率減幅在9%~43%之間。目前普遍認爲分級駕照制度的有效性主要是由於它減少了缺乏經驗的駕駛,同時新手駕駛技術在危險性較低的條件下得到了提高。 |

②強化血液酒精含量檢查的執法力度。例如清醒度測試、選擇性呼吸測試和隨機呼吸測試。一項對隨機呼吸測試和清醒度測試應用效果的國際性綜述研究發現,兩種方法減少了20%酒精相關事故。瑞士一項研究表明,隨機呼吸測試是一種最富成效而且切實可行的安全措施,其成本效益比達1∶19。

③制定並實施最低飲酒年齡法。明確規定該年齡以下兒童購買酒類和在公共場所飲酒爲非法行爲。美國證據表明:將最低飲酒年齡設爲21歲,這一法規已減少了青年人飲酒、酒後駕車以及與酒有關的交通事故。

(4)使用兒童安全座椅

兒童安全座椅能夠大大減少兒童重大傷亡。提高兒童安全座椅的有效干預措施包括:通過立法強制使用兒童安全座椅;開展大衆宣傳和加強執法活動;實施激勵和教育項目來支持和配合執法;提供兒童安全座椅借貸(框2)。

框2 兒童安全座椅 立法強制使用兒童安全座椅 美國一項關於強制使用兒童座椅的立法效果評估研究顯示,該項法規的執行減少了35%道路交通死亡,各種傷害降低了17%,兒童安全座椅的使用增加了13%。 兒童安全座椅借貸項目 兒童安全座椅借貸項目在高收入國家非常普遍。家長只須支付一筆較小的開支或者幾乎不用支付任何費用,就可以在孩子出生的產房內得到購買嬰兒汽車安全座椅的貸款。這個項目還有一個好處就是具有很強的教育附加值,是給父母提供準確建議的好機會。兒童安全座椅借貸項目大大提高了嬰兒安全座椅的使用率,同時也推動了孩子在整個童年都能使用到合適的兒童安全座椅。 |

(5)佩戴頭盔

通過立法提高安全頭盔使用非常重要,尤其是在兩輪機動車較多、而安全頭盔使用率很低的農村地區更爲重要。馬來西亞於1973年頒佈了安全頭盔使用法規,據估計,這項法規使騎摩托車肇事死亡人數降低了30%。泰國在執行安全頭盔使用法規的第二年,安全頭盔使用率增加了5倍,與摩托車相關頭部傷害下降41.4%,死亡率下降20.8%。對意大利Romagna區頒佈相關法規前後安全頭盔使用情況及腦部受傷情況的一項評估發現,1999年安全頭盔使用率平均不到20%,2001年上升到96%,是預防所有年齡組人羣腦部傷害的一個有效措施。以美國的經驗和數據爲主對立法強制使用安全頭盔的經濟評估表明,這一措施具有很高的成本效益比,其範圍在1∶1.3~1∶16。

摩托車安全頭盔:有許多有效措施可以解決摩托車駕駛員頭部傷害問題。例如,制定摩托車安全頭盔性能標準,立法強制要求摩托車駕駛員使用頭盔,對違犯者進行罰款,以及有針對性的宣傳教育和執法活動等。世界上許多國家都制定了摩托車頭盔防撞性能標準。在研究事故傷害結果的基礎上制定的標準最爲有效。

自行車安全頭盔:使用自行車安全頭盔可以減少63%~88%顱腦損傷。全世界有各種各樣自行車安全頭盔使用規定,目前人們對於強制使用自行車安全頭盔是否合適還有爭議,主要是擔心強制使用頭盔會打擊人們使用自行車這種有益健康交通工具的熱情。據估計,使用自行車安全頭盔的成本效益比,兒童大約是1∶6.2,青年是1∶3.3,成年人是1∶2.7(框3)。

框3 自行車頭盔 亞洲傷害預防基金會自1999年以來一直致力於在越南通過提高頭盔佩戴率來降低兒童道路交通傷亡率。該基金會採用包括提高公衆意識、遊說政府、制定成人與兒童頭盔標準、兒童頭盔配發計劃與教育相結合以及增加頭盔產量等多種措施。這些努力最終使一部強制性的頭盔佩戴法律於2007年12月實施。該法律的實施使頭盔的觀察使用率增加至90%,摩托車事故死亡率和腦傷發生率也有所降低。 但該項法律有一處漏洞,即未對承載未帶頭盔兒童的駕駛員規定罰款辦法。同時,醫學界人士公開質疑戴頭盔是否會使交通事故中14歲以下兒童的頸部嚴重受傷。此質疑導致該年齡組兒童的家長不願給孩子佩戴頭盔,因此該年齡組兒童頭盔使用率下降至10%~25%。目前,該基金會正在與越南政府合作,共同填補法律漏洞,並且正在實施一項教育公衆瞭解事實、進一步研究兒童風險與頭盔關係的項目。 爲了配合自行車安全頭盔立法,美國多個社區組織通過各種宣傳教育策略,開展促進自行車安全頭盔使用的項目,有效提高了自行車安全頭盔的使用率。美國佛羅里達州的法律規定,16歲以下青少年騎自行車必須佩戴頭盔,同時輔之以學校自行車安全教育和免費爲貧困人口提供安全頭盔等支持策略。結果,每10萬人口與自行車相關傷害人數從73.3人下降到41.8人。 |

6.2.2 2. 改善環境

在路網規劃和道路設計時,應把爲兒童創造安全的步行和騎車環境放在首位,將這方面需求考慮進來,進行安全性評估,不應在機動車的空間都安排完畢後,再做事後補救(框4)。兒童到達學校、操場、商店可能途經的路線,以及這些路線怎樣合理、安全地融入本地區交通網絡,需要考慮周到。另外,在路網規劃和建設時應考慮將步行者和騎車者的健康追求結合起來,同時注意保持公共交通的持續暢通。

(1)減速

碰撞速度在30公里/小時以下時,步行者和騎車者的生存率能大大提高,此速度也應成爲居民區和學校周圍地區的限速標準。爲了達到限定的速度,可以採取許多措施,包括:

①設置限速墩、小型環島、行人安全島等改變道路結構的限速措施;

③在學校附近設置單行道等交通重新分配措施;

④對高危碰撞地點及時採取補救措施。

(2)建設安全活動場所

兒童需要安全的活動和玩耍場地,並且保持良好的維護,有一定的趣味性。如果沒有這樣的場地,他們可能到街道上去玩耍。設計安全的活動場地應與城市規劃、學校設施建設以及社區配套結合起來。

(3)設計往返學校安全路線

前往學校的安全路線設計方面已經有很多嘗試,尤其是針對小學生的安全路線。方法有鼓勵學生步行往返學校、提供接送學生的班車等。

關於步行往返學校,可由志願者組織步行上下學的兒童,穿上醒目、帶有反光條的背心沿着安全路線行走,同時指導教育他們安全行走,告知其步行對健康的益處。步行還能降低學校附近的交通擁堵和污染,這項措施已經被證明有良好的健康效應和社會效應。

許多國家引入了“學校安全地帶”,包括在學校附近設置“禁止汽車駛入區域”、採取降速措施、成人監護學生過馬路等(框5)。

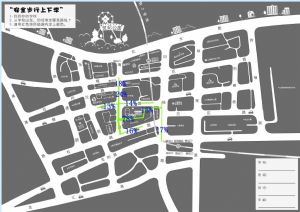

框5 地圖定位與兒童步行安全 “地圖定位”是一種社區需求評估工具,它通過將某公共問題現狀在地圖上標註,從而找到該問題的地理分佈共性,從而指導干預資源的針對性使用。 “地圖定位與兒童步行安全”是通過讓社區兒童在地圖上畫出家校步行路線,並將路線錄入分析,以找到社區兒童主要共行路線的方法。這將指導干預資源優先投入共行路線,對相關道路交通環境加以評估和干預,使資源更有效使用。 地圖詳盡程度應根據項目目標而定。如社區兒童步行者道路交通傷害項目中所用的地圖,不僅包含了有路名的公路,還包括無路名的社區道路。

上圖爲對浦東某小學467名學生繪製的家校步行路線,通過“地圖定位”分析,所得到的共行路線 |

6.2.3 3. 提供安全設施

(1)使用兒童安全座椅

兒童安全座椅對預防致死性傷害非常有效,是兒童乘客最重要的保護措施。與使用普通安全帶的兒童相比,如果在碰撞事故中正確安裝和使用兒童安全座椅,能夠降低嬰兒死亡率約70%;降低1~4歲低齡兒童死亡率54%;降低4~7歲兒童嚴重傷害59%。兒童安全座椅必須適合相應年齡兒童的身材大小,並且正確安裝,否則反而會增加致命性和非致死性傷害的危險。

以下措施有助於增加兒童安全座椅的使用率:

①強制立法使用兒童安全座椅,可以降低重傷和致死性傷害發生率;

②通過組織公衆活動,提高不同年齡兒童乘坐適當安全座椅的公共意識,這些公衆活動如果與強制執法結合起來,最爲有效;

③通過補貼或贈與的方式向家庭贈送兒童安全座椅(框6)。

框6 美國兒童安全座椅發放和教育項目 幫助社區降低成本或免費向社區低收入家庭發放兒童安全座椅,或者尋找贊助商支付安全座椅的費用,將其發放給需要的家庭。接受免費兒童安全座椅的兒童長大後,將座椅歸還社區,以便循環使用。 |

(2)佩戴安全帶

對10歲以上或身高150釐米以上兒童,應使用普通安全帶。它可以使兒童在碰撞中與車輛內結構分離,防止從車中彈射出去,並將碰撞的能量分散到身體最結實的部位。使用安全帶可以使從車中彈出和遭受嚴重致死性傷害的機率降低40%~65%。

然而,各個國家安全帶的使用率差別很大,主要是因爲安全帶使用法規的強制力度不同造成的。總之,在青少年乘客和駕駛員中使用安全帶的比率明顯少於成年人。安全帶的使用可以通過以下措施提高:

①制定並強制執行使用安全帶的法律;

②所有交通工具都要安裝合適的安全帶;

通過這些措施可以增加使用安全帶益處的知曉度,並且可以促進使用安全帶在青年人中成爲一種社會規則。

(3)增強醒目性

醒目性是指一個道路使用者被其他道路使用者看見的能力。在道路交通傷害中,弱勢道路使用者如果不能被其他道路使用者及時看見,從而採取規避動作來避免碰撞,他們的危險會增加。兒童由於身材矮小,被機動車駕駛員看到的可能性小,所以遇到危險的可能性增加。

提高兒童的醒目性是減少道路交通傷害危險的一個途徑,可以通過以下措施提高兒童的醒目性:

①背部反光服或反光條能夠增加步行者和騎自行車者的可見性。一些項目採取這種措施,開始顯現出作用。

②頭盔顏色對增加摩托車駕駛者的醒目性有作用。新西蘭一個案例對照研究顯示,用反光材料製成的衣服、白顏色頭盔以及日間探照燈都對降低事故有效。

(4)佩戴摩托車頭盔

佩戴頭盔是最簡單有效的降低摩托車碰撞導致頭部傷害和死亡的措施。乘坐摩托車時佩戴頭盔,可以使傷害危險性和嚴重性降低72%,使死亡可能性降低39%,還能夠降低與碰撞有關的醫療費用。

在我國農村地區,兒童經常乘坐兩輪摩托車。因此,有必要通過佩戴合適的頭盔來保護他們。有一些干擾兒童摩托車乘車者佩戴頭盔的因素,例如沒有強制摩托車乘客佩戴頭盔的法律或罰款,沒有標準的兒童頭盔,以及兒童頭盔價格昂貴等。

青年摩托車駕駛者的冒險行爲可能導致他們不佩戴頭盔。巴西一項研究表明,18歲以下青年明顯比18歲以上青年頭盔佩戴率低,尤其是飲酒以後,佩戴率更低。

(5)佩戴自行車頭盔

醫院接診的騎自行車者約三分之二是頭部傷,因傷害死亡的騎自行車者中四分之三是頭部傷。兒童腦部尤其脆弱,在碰撞中,自行車頭盔能起到有效的保護作用。五個相似研究的系統回顧發現,在所有年齡段騎自行車者中,頭盔可以降低頭部和嚴重腦部傷害63%~88%。因爲年齡較大兒童暴露於道路的機會更多,所以使用自行車頭盔對他們來說更爲重要。騎電動自行車的人越來越多,由於電動車的車速較快,頭盔設計應依據不同年齡兒童的頭圍和頭型,家長在購買頭盔時也應注意購買適合自己孩子的頭盔。以下措施能促使兒童使用自行車頭盔:

①制定強制佩戴自行車頭盔的法律;

②開展促進兒童佩戴自行車頭盔的運動;

由於兒童的駕駛技能有限,所以在兒童中推廣頭盔使用還是可以接受的。在澳大利亞和美國,已經要求所有騎自行車者佩戴頭盔,還有一些法律鼓勵某些年齡以下的兒童佩戴頭盔。已有的數據和已經通過的法律表明頭盔使用越來越多,頭部傷害率的降低能夠通過這種策略實現。

6.2.4 4. 改進車輛對兒童的保護措施

車輛的初級安全措施(預防碰撞的安全措施)比如制動和照明系統,整體提高了道路的安全性,但不是專爲兒童設計的。車輛的二級安全措施(汽車碰撞保護設計)中,有些是專爲兒童設計的。現代的汽車設計有吸能抗衝區和側面防鑽入裝置,能夠限制碰撞事故中車輛侵入行人間隙的程度,以此來減輕對兒童的潛在傷害。

汽車製造商應通過提供合適的兒童固定裝置,來保護車內的兒童。在事故中,改進後的車輛能使兒童減少車內碰撞的可能。

倒車時兒童處於更大危險中。更好的可視性輔助設備,如照相機、聲音報警器和倒車燈,都有助於預防這類傷害。

酒精連鎖裝置在一些國家已經開始使用。這個裝置需要駕駛員在啓動前向一個裝置吹氣,如果檢測出有酒精存在,車就不能啓動。這個裝置已經使酒後駕駛法律的違反率降低40%~95%。因此該裝置對飲酒並駕駛的青年人很有價值。

6.2.5 5. 宣傳與教育

(1)教育與技能開發

有關兒童道路交通傷害預防的公共衛生措施很多,但教育仍然是最重要的措施之一。教育是其他策略例如立法、推廣兒童安全座椅、頭盔措施等的基礎。但是應當避免只採取教育這種單一干預方式。

1) 針對低齡兒童

針對低齡兒童,行爲養成和技能培養的教育方法更有效。兒童更易通過自身實踐或實際案例學到最好的方法和技能,例如在安全道路上進行環境模擬,開展路旁基本技能學習,傳授步行及騎自行車的方法和技巧,在步行教育中增加如何增強可視性的內容。

2) 針對青少年

兒童成長到青少年階段後,多處於叛逆期,很難通過簡單教育方法傳授知識,有時甚至會產生反效果。可以通過更多參與、互動,以更新穎的方式進行教育和傳授,例如電視節目、同伴教育、互動遊戲等,讓他們學會如何成爲安全步行者和騎自行車者(框7)。

框7 對行人進行安全教育的方法 教育行人如何適應交通環境是減少行人交通傷害策略的一個根本環節。兒童是最爲脆弱的人羣,爲了更有針對性地教育處於弱勢的兒童,教育項目通常使用多種方法,包括交談、發放宣傳印刷品、放映電影和多媒體宣傳材料、桌面模型演示、交叉路口模擬、歌曲和其他音樂形式等。可直接對兒童進行教育,也可以通過孩子的家長和老師間接進行。安全教育場所可以選擇家中、教室或真實的交通事故現場。 |

(2)宣傳與倡導

宣傳與倡導是兒童道路交通傷害干預工作的基本組成。因爲衛生部門能夠收集大多數傷害數據,並且監管對受害者的治療,在宣傳倡導方面處於非常有利的地位,能夠引起社會對兒童道路交通傷害預防問題的更多關注。

1) 面向公衆開展的宣傳倡導

政府資助的宣傳倡導活動,應告知公衆本地主要兒童道路交通傷害問題,以及如何預防這些問題,同時應糾正公衆在兒童道路交通傷害方面的誤解。活動如果能與新出臺的法律法規相配合,對提高公衆意識將更爲有效。宣傳倡導活動還可根據一些日曆上的重要活動日來規劃,如:聯合國全球道路安全周;國際殘疾人日;世界道路交通受害者紀念日等,圍繞這些活動日開展宣傳倡導活動,可以大大加強其影響力。如果事先對活動進行合理規劃,還有助於衛生部門與其他部門建立廣泛地合作基礎。

2) 面向行政部門的宣傳倡導

許多與道路交通傷害有關行政部門並不熟悉衛生部門在兒童道路交通傷害預防領域的巨大作用。因此,衛生部門有必要面向其他道路交通相關部門,大力宣傳利用公共衛生方法解決道路交通傷害問題的優越性。可以通過研討會、工作會、簡訊、邀請相關團體討論其在預防工作中的職能和職責來實現。衛生部門應充分利用搜集數據來告知決策者本地區兒童道路交通傷害的嚴重性和規模,包括流行病學數據、傷害造成的直接和間接經濟損失、經過證明有希望的預防措施等。

3) 面向媒體的倡導

媒體倡導具有雙重功能,它既能作爲重要的信息傳遞渠道,將倡導實施的政策、核心防護知識及有益的輿論氛圍傳播給公衆,同時又作爲政策制定和倡導的重要參與者,向決策者提供信息、評價社會影響,是強有力的意見形成者。

道路交通傷害干預中,實施媒體倡導的首要技巧是倡導信息選擇要符合媒體“新聞”和“新聞價值”的構成標準,即新奇不尋常的信息、產生影響的事件、對當前新聞事件做出反應、人們感興趣的事件、影響人們生活的喜劇/悲劇、涉及名人的事實或統計數據或獨家新聞,並且越當地化越好,能夠喚起人們感情上的共鳴和衝突的呈現。此外,媒體倡導中需注意的重點是建立與媒體的長期合作關係,包括定期對合作媒體提供道路安全專業的信息和培訓,建立共同選擇、設計倡導核心新聞信息的機制,形成本地媒體倡導的良性循環。

利用媒體推動政策制定時,通常先經過媒體焦點辯論,引起社會廣泛關注,形成影響大、覆蓋面廣的社會意見,從而影響決策者,影響政策的形成和發展。媒體倡導論題怎樣構思或描述對倡導活動結局有很大影響,一般論題的構思應結合本地實際,符合新聞特徵,儘量要求簡短,像講述新聞故事一樣,將事實和論點轉化成大衆容易理解的說法。母親反對酒後駕車組織(MIDD)媒體倡導案例就是一個成功的媒體倡導影響政策制定的典範(框8)。

框8 母親反對酒後駕車組織(MIDD)的成功媒體倡導案例 母親反對酒後駕車組織(MIDD)成立於1980年,是由道路交通傷害受害者的母親組成的一個民間組織,在該組織成立的30年裏,其倡導努力取得了顯著成功。其中一個成功媒體倡導案例是1993年,該組織經過調查針對每個州在酒後駕駛方面的政策發佈了一份報告,每個州的報告包括:11個政策領域A~D的評分和總分,酒精相關死亡數字的詳細信息、最新趨勢和損失,法律和項目優、缺點的記錄。 結果各州之間的差異很大,總分最高的是A-。4個州獲得了B+,1個州獲得了最低分D-,6個州獲得D+。 此報告結果發佈會時間安排在有重大影響的時間——感恩節前夕——全國假日,因爲媒體比較關注節假日交通。除傳統新聞發佈外,該組織還準備和分發了錄像和音頻材料,州新聞會議安排在全國華盛頓發佈之後。 ·通過廣播和報紙媒體,總暴露人數估計有6250萬。 ·覆蓋主要新聞頻道和全國364家新聞廣播。 ·美國209家電視市場多數使用視頻膠片。 ·通過。地方的無線電廣播,另外有120萬人接觸。 媒體宣傳的結果 ·在阿拉巴馬州和密蘇里州設立專門的工作組。 ·馬薩諸塞和維吉尼亞進行的立法運動,包括更低的血液酒精含量限定和將年輕駕駛員的血液酒精含量限制在0.02g/dl。 此案例成功的因素 3.數據是“易於理解”的評分模式。 5.聘請專業媒體公司。 |

對於三種類型的宣傳倡導,衛生部門應當充分利用可獲得的資源。這包括本地數據,也包括全國,甚至世界衛生大會和世界衛生組織就傷害做出的決議、報告及建議。非政府組織是另一個可供衛生部門汲取資源、開展宣傳倡導的合作伙伴。在許多國家,道路交通傷害受害者團體及其家庭是發起預防內容宣傳倡導活動的主力軍。此種團體在施壓要求改善道路安全立法方面,都十分積極。悲劇性的事故,如兒童被車撞死等常常引發大規模的公衆擔憂。如果這種擔憂有效地分流,則可爲基礎預防工作產生迅速和持續的政治承諾。在適合的情況下,衛生部門應支持此種非政府組織的活動,進一步推進兒童道路交通傷害預防工作。

6.2.6 6. 醫療、救護與康復

許多減少道路交通傷害的干預活動集中在預防交通事故的發生以及限制事故後果的嚴重程度方面。我們還可以通過加強醫療急救服務(包括院前急救、醫院救護和康復治療)來減少道路交通傷亡。事故後救治的宗旨是避免可預防的傷害和死亡,降低傷害的嚴重程度和由此帶來的痛苦,確保倖存者能最大限度地康復。救治方式決定傷者的生存機會和今後的生活質量。實際上幾乎不存在對道路交通事故傷者進行救治的“黃金時間”,在相當長一段時間內都有機會進行救治。

(1)普及現場急救知識

道路交通事故發生後,執行現場急救人員大多是事故現場的目擊者,這就要求全體道路交通參與者都應掌握事故現場的急救常識,以便自救和救人。

普及的重點首先應該是警察、駕駛員、學生和軍人,因爲他們都是有文化、有知識和有組織的羣體,培訓起來易於組織和接受。一旦發生道路交通事故,他們會自覺參與搶救,其中駕駛員的急救知識普及尤爲重要。我國於1996年開始規定,在全國範圍內每個駕駛員必須接受急救基本訓練,直至培訓合格後方可取得駕駛許可證從事駕駛工作。另外,居民往往是道路交通事故現場目擊者,且當地居民對當地急救組織也比較熟悉,因此不應忽視以社區爲單位普及居民交通急救常識的途徑。

普及急救知識的方式有多種,主要有:舉辦培訓班、專題急救、模擬演習、影視錄像、圖片展覽、知識競賽等。通過各種形式的普及教育,對兒童也將產生一定影響,對增加全民交通安全意識也會起到積極推動作用(框9)。

框9 加納急救培訓項目 在沒有院前急救系統的地方,應該對志願者進行急救基礎技能培訓。在許多國家,如紅十字會、聖約翰救傷隊組織等會教授年輕人如何識別緊急情況、尋求救援,並在正式醫療急救人員到來之前提供初步急救措施。 在加納,大部分嚴重傷者都是由商業車輛送往醫院的,如出租車或公交車。這些商業司機可以爲傷者提供急救,但是他們中大部分人並未接受過正式急救培訓。1998年至2000年期間,加納商業司機參與了一個急救培訓項目。該項目旨在爲商業司機傳播難度適宜急救知識,所採取的教育形式主要爲救護演示、主動參與以及親身實踐,而不是僅僅依靠口授和書面材料。共有335名司機參與到該項目中。隨訪發現,參與司機中有61%的人在參加該項目培訓後爲傷者提供了急救。同時,所提供急救形式也有了很大地改善。這表明,即使沒有正規急救服務系統,也可以通過建立非正式急救體系來改進外傷急救系統。 |

(2)院前急救

在道路交通事故現場,及時有效的院前急救能挽救許多生命。一旦發生道路交通事故,司機應立即停車,並撥打求救電話“120”、“110”、“122”。除非現場處境會威脅兒童生命,否則切勿立即移動傷者;同時要關閉失事車輛引擎,拉緊手剎或用石頭固定車輪,防止其他車輛捲入交通事故;查看兒童傷情,確認有無意識、呼吸、脈搏、出血,從車內救出受傷人員的過程應根據傷情區別進行,對脊柱損傷者不能採用拖、拽、抱等方式,應使用脊柱固定板。實施先救命後治傷的原則,呼吸心跳停止者立即做心肺復甦,頭、頸、胸、背部等可能受到強烈打擊的時候,不可強行實施心肺復甦,以防止情況惡化。意識清醒者進行對症處理。要注意儘可能保護現場(框10)。

框10 “先救命後治傷”原則判斷標準 一級優先:存在呼吸(呼吸>30次/分;呼吸<30次/分,末梢循環灌注>2秒;末梢循環灌注<2秒,不能完成指令) 二級優先:服從簡單的指令 三級優先:所有能走到安全區域傷員 四級優先:死亡 |

在有正式醫療急救系統的地方(通常配有救護車),如果其設備、人員培訓、基礎設施和操作都符合標準,那麼這個系統將能夠提供最有效地救護。急救車上需要配備供兒童使用的藥品和醫療設備,如氣管、頸部固定圈和血壓計等。救護人員需要經過相關培訓以評估和診治受傷兒童,還要能識別出那些對成人來說是正常而對兒童來說卻不正常的情況。

同時,做好院前救護,需要縮短傷者運送時間,提供現代化急救運輸,設立及時轉送傷者綠色通道,以保證傷者儘早得到救治。

(3)醫院救護

經院前急救的道路交通傷害倖存者最好被轉運至醫院,進一步搶救、監測和治療。包括保持呼吸道通暢,用手或器械做人工呼吸,心肺復甦術,止血操作,抗休克處理,中毒急救,導尿,輸液,包紮傷口,骨折固定,助產及挽救胎兒等,要善於分析判斷現場傷情,保存好急救報告及記錄。醫院應建立“急救綠色通道”,即對急診醫護人員都給予相關培訓,從而保證在第一時間內高效、規範、暢通地救治危重患兒。醫院急診室還應配備關鍵急救設施,如胸腔插管和呼吸機。

(4) 康復治療

對兒童來說,發生道路交通傷害後的康復治療尤其重要,因爲這關係到他們今後更長人生歷程的生活質量和能爲社會做出的貢獻大小。道路交通事故發生之後,爲了避免因癱瘓在牀而引起的併發症,在病人住院期間就應立即進行高質量的治療和康復。一系列專業人員需要參與到醫療康復服務中去,包括運動醫學和康復醫生,以及其他醫學領域的醫務人員,如整形外科、神經外科、普通外科、修補和矯正、心理學、神經心理學、語言病理學和護理學等。對每一位傷者來說,心理和生理的全面康復與恢復獨立生活能力、正常參與日常生活的能力同樣重要。

6.2.7 7. 評估

評估是將客觀實際同所確定標準進行比較的過程,是項目總體規劃的重要組成部分,貫穿於干預活動的始終。通過對計劃和實施前的形成評估,可以瞭解目標人羣的健康需求,制定適合目標人羣的干預計劃,尋找最佳干預途徑,從而使干預目標、策略、方法具有針對性;通過過程評估,可以及時發現計劃實施中的偏差而採取改進措施,並根據不斷出現的情況變化做計劃調整,對實施過程進行控制,使計劃實施按照項目要求進行;通過效果評估和總結評估,可以評估計劃成敗得失,從中發現更深層次的問題,總結經驗教訓,重新開始新的計劃。

(1)評估類型及指標

1) 評估類型

按照項目不同階段和不同重點,可將評估分爲以下四種類型:

形成評估:又稱需求評估,它是通過客觀科學方法對項目計劃過程中和實施早期對計劃內容進行評估,對社區主要衛生問題和影響因素,以及與這些問題有關社區內的組織機構、政策和資源狀況進行確定的過程。通過需求評估,可以爲制訂干預目標和選擇干預策略提供依據。

過程評估:是計劃實施過程中的評估。主要是動態觀察計劃執行情況,及時發現存在的問題,以便改進和調整,故又稱質量控制。過程評估的目的是確保項目計劃真正在實施,而且是按照項目要求方式在執行。過程評估包括項目執行的所有方面。只有通過過程評估,對項目纔能有一個清晰地瞭解。

影響評估:是在定義危險人羣中,評估干預在實施期間,認知、信念、技能、行爲影響等方面的效果。一般使用確定指標,發現在干預後是否確實出現了希望出現的變化,並確認效果是由這項干預措施引起。也就是說,影響評估是一種確認效果和措施之間是否有確定因果聯繫的方法。

結果評估:是干預對發生率、死亡率以及其他健康狀態指標產生的長期改變效果的評估。

2) 評估指標

①傷害預防知識知曉率:知曉率=被調查者合計答對題數/被調查者應答題總數×100%;

②傷害行爲危險因素發生率:發生率=被調查者合計行爲危險因素發生數/被調查者應答行爲危險因素條目總數×100%;

③發生率:在一定期間內,一定人羣中,傷害新發生病例出現的頻率;

(2)評估設計

項目評估計劃應該與項目本身同時計劃和執行,在設定項目總目標和分目標的時候就應考慮需要評估哪些目標,否則很可能無法評估項目的真實影響,所謂的項目效果就只能是項目實施者自己眼中的效果,不是真實的效果。

採取哪種或哪幾種類型的評估,取決於項目目標。要根據項目目標確定採用哪種或哪幾種評估類型,相應採取哪種評估方法,從而設定有效地評估問題。例如,項目的一個目標是“目標學校高中生中,非酒後駕駛的人數增加30%”,那麼評估調查的問題可以問“在過去一個月中,你發生過幾次酒後駕駛行爲?”,一般形成評估和過程評估較多使用定性評估方法,影響評估和結果評估較多使用定量評估方法。

一個好的評估計劃應該包括下面的框架:

①過程評估計劃:通常包括所需信息類型,信息來源,收集信息時間表和收集信息的方法。

②影響評估和結果評估計劃:通常包括要評估的樣本數量,數據收集要點,還有定量評估的設計,找到一個合適的數據分析方法。

③評估本身的管理和監督步驟:包括對數據收集人員的培訓,在數據收集過程中進行質量控制,制定一個收集分析和報告的時間表。

評估方法有許多種,一般在評估過程中會採用幾種方法綜合互補進行,評估者可以根據不同評估需要選用合適的方法。

1) 觀察法

觀察法是一種最爲常用的評估方法,通常由評估者在被訪者不知道的情況下進行觀察,有時候也可在直接參與中進行觀察,如在學校聽健康教育課、觀察教師的教學行爲、觀察步行行爲等。觀察法也可以用於對干預場所的環境觀察,如學校主要場所是否有明顯接送學生標記,學校操場是否存在對學生有危險的地方等。

2) 專題小組訪談

專題小組訪談可用於評估的各個階段,主要用於形成評估和過程評估。一般採取組織不同背景的目標人羣分別對相同問題進行討論,從不同人羣中得出對相同問題全面的看法。專題小組訪談的人數一般以7~10人爲宜,討論時間以1~1.5小時爲宜。討論應精心組織和安排,根據擬定的訪談提綱按順序進行逐題提問,一般情況下要進行錄音。問題多爲開放式,避免只回答“是”、“否”的問題,要容易理解並圍繞主題,一次討論問題以不超過10個爲宜。主持人要控制討論過程,當偏離主題太遠時要及時引回主題。

3) 問卷調查

問卷調查通過事先精心設計的調查表進行,可用於評估目標人羣知識、信念、態度和行爲的變化。設計調查表時必須定義明確,用詞正確清楚,變量間的邏輯關係清晰;調查以匿名方式爲宜。對於行爲的自我報告,有時候可用客觀檢測辦法進行驗證。如評估學生是否沿着安全路線行走,可以將問卷調查和觀察法相結合進行。問題應以封閉式答案爲主,這樣回答方便、容易整理和分析。但希望被調查者說出自己的想法時,就要採用開放式。調查問題不宜過多,內容緊扣需要。

4) 資料檢查

資料包括各種政策、制度等文件,活動記錄及照片,活動的自我評估記錄,平時各種檢查表記錄,項目過程評估記錄,健康檔案等。所有資料的收集應有專人負責,應力求及時、客觀、準確。在評估過程中,評估者可進行必要的核實,如可同觀察、訪談同步進行。

5) 中心攔截法

根據評估需要,可以在干預場所隨機攔截若干干預對象,就評估需要瞭解的情況進行提問,可用於過程評估和效果評估。如是否知道該地正在開展某項活動;是否接受過某種培訓,培訓內容是什麼;是否對該項活動滿意等等。中心攔截法所使用問卷應簡單,調查時間不宜過長。中心攔截法以其簡單易用和在很大程度上能避免人爲干擾等優點而被廣泛應用。

此外,較常使用方法還有特爾菲法、頭腦風暴法等,常用於形成評估。

1) 不能只注重最終結果

許多人認爲評估就是看最終結果是否達到了預期目標,這是不全面的。因爲項目最終結果特別是一些大型項目往往需要較長的時間才能出現,可能是5年,也可能是10年甚至更長時間,因此,評估必須重視計劃實施過程中的評估,一方面可以及時發現問題,進行改進,保證項目按計劃進行,有利於計劃目標的實現;另一方面,可以充分利用過程評估對階段結果進行全面的解釋,以便得出科學全面的結論,指導以後的項目工作。

2) 尊重事實

評估者對評估結果要持客觀、現實的態度,無論得到的結果是否有利於項目目標,都要進行細緻地分析。首先,項目活動並非項目的全部,並不能解決所有的問題,因此,對項目結果要持現實的態度,不能要求過高,否則常常讓人失望。另外,項目工作還有很多未知的東西,而且在實施過程中存在許多不確定因素,因此,不可能每一個計劃都能達到預期的結果。對沒有達到預期結果的,不要簡單認爲是計劃失敗,要細緻地分析原因,尋找失敗的關鍵點和得到意外的發現,從而爲以後的工作積累經驗教訓。

3) 對照問題

對照是進行試驗設計的主要原則,如果沒有對照,所取得的結果就很難說是由項目引起的還是由於自然過程造成的。當然,對照組的選擇要注意可比性,除了比較因素外,其他因素要儘可能相同。如要評估某學校開展某一健康教育活動的效果,那麼,對照學校除沒有開展這一活動外,其他的如學生年齡、年級、學校環境、教學質量、學生生活習慣等應儘可能相同。當然,並不是說每一項評估都要設立對照,如對於短期效果評估,干擾因素的作用不是很明顯,自身前後比較也有較強說服力,可以不設對照。而過程評估主要對計劃執行情況評估,也可不設對照。

4) 資料收集問題

評估工作貫穿項目活動全過程,對日常活動的詳細記錄和認真收集各種資料是評估的重要方面,因此,評估工作應注意日常資料的收集和保存,要認真制定並落實資料收集制度,保證資料收集的及時性、完整性和科學性。過程評估可針對干預活動設計過程評估表,表中可列出計劃開展的各項活動和要求、實際實施完成情況、所取得的效果、沒有完成或沒有取得預期效果的原因、提出的改進意見等內容。

7 六、 政策措施與組織實施

傷害預防具有多學科交叉的性質,包括教育學、工程學、法律、衛生學、社會學和經濟學,而這一特點也決定了傷害預防多部門合作的原則(圖2)。

圖2 影響政策制定的主要組織

爲了切實加強對全國道路交通安全工作的組織領導,2003年國務院批准成立了全國道路安全工作部際聯席會議制度(以下簡稱聯席會議),目前共有17個成員單位參加。聯席會議爲加強我國道路交通安全工作,協調、整合部門力量,形成政府統一領導,有關部門各司其職、齊抓共管、綜合治理、標本兼治的工作格局,促進道路交通安全與經濟社會協調發展這一制度的建立和實施,對我國道路安全工作起到了巨大推動作用。

政府各相關部門間的合作無疑成爲道路安全工作有條不紊、強有力開展的保障。而其他機構,如科研教育單位、企業、媒體、非政府組織、國際組織等各種社會力量同樣起到了不可忽視的作用。作爲衛生工作者,如何立足於自身專業,發揮特長,並能夠協調和溝通各種社會力量開展合作,是全面開展兒童道路交通傷害需要具備的思路和能力。

7.1 (一) 多部門合作的基礎

目前,在我國除有制度保障的多部門合作方式外,多數部門間的溝通和協調是需要合作相關方創造條件來實現。提高開展合作所需要的自身能力,尋找合作方共同目標和職責,是有效開展合作的重要前提。

1. 提高自身能力,拓展道路安全工作局面,爲開展多部門合作奠定基礎

充分認識衛生部門自身在道路安全工作中的職責和作用,努力拓展工作局面,加強自身能力建設,是開展道路安全多部門合作的重要前提和基礎。《世界預防道路交通傷害報告》中指出,儘管衛生部門只是與道路安全相關的衆多參與部門之一,而且通常不是領導機構,但是卻發揮着重要的作用。衛生部門的作用包括:

①通過傷害監測和調查,系統地收集道路交通事故嚴重程度、規模、特點和後果方面的數據,儘可能多地掌握道路交通事故傷害的全面情況;

②研究交通事故和傷害的原因,同時努力確定道路交通事故傷害的原因和相關因素、增加或減少的危險因素、可以通過干預改變的因素;

③探討預防和降低道路交通事故傷害嚴重程度的方法,設計、實施、監測和評估適宜的干預措施;

④實施在各種不同情況下具有應用前景的干預措施,尤其側重在改變人們行爲方面,公佈有關項目結果的信息,評估其成本效益;

⑤說服決策者和政策制定者理解將傷害作爲重要問題對待的必要性,以及採納先進道路交通安全方法的重要性;

⑥將建立在科學基礎上的有效信息轉化爲保護行人、騎自行車者和機動車使用者的政策和實踐;

通過自身工作的開展,認識和了解需要開展合作的領域,以及開展合作所具備的條件,對成功開展多部門合作至關重要。

2. 明確合作目標,選擇合作伙伴

道路交通傷害的預防是一個系統工作,除了我們努力建立長效合作機制外,每一次合作都有其明確目標和特點。合作形式大到合作開展專項調查,小到召開一次多部門協調會議,每一次活動都要有明確的目標,並且要對實現目標的途徑和方法進行深入分析。

正確選擇合作伙伴也是成功開展多部門合作的關鍵。在合作之初,各相關部門可能侷限於自身的職責範圍而對合作的意向提出疑問。因此,在啓動合作之前,應充分了解合作相關方的職責和工作內容,以及各方掌握的資源,選擇工作職責和資源最貼近項目目標的部門開展合作,可以避免在合作過程中走彎路。道路安全工作相關的公安交通管理部門、交通運輸部門以及安全生產監督管理部門履行的職責各不相同。例如:道路安全強化執法工作無疑是需要和公安交通管理部門合作,而職業司機的道路安全管理則主要與安全生產監督管理部門協調。各部門又有不同分支機構分管不同工作內容,公安交通管理部門中的事故管理部門和宣傳部門就是我們不同的合作對象。

雖然各部門職責有明確的條款,但具體工作機制和內部分工需要長期溝通才能逐步瞭解。

3. 積極主動,把握時機,推動合作進程

作爲多部門合作發起方,需要採取積極主動的態度,充分尊重合作方,用長遠的眼光看待每一次合作。由於各種客觀和主觀原因,合作有成功有失敗,但是要看到合作的方向和主流,分析每一次合作成敗的原因,總結經驗。

合適的時機是成功合作的另外一個重要因素。不同部門的相關工作有不同的脈絡和節奏。選擇合適的時機開展合作,主要是找到各部門間共同的節奏,可以使合作事半功倍。2007年衛生部主辦的全球道路安全周主題系列活動的成功舉辦,就很好地說明了這一點(框11)。

框11 全球道路安全周系列活動 中國疾控中心慢病中心承辦的由衛生部、教育部、公安部、建設部、交通部、質檢總局、共青團中央、世界衛生組織聯合主辦的“2007年全球道路安全周·中國系列活動”,取得了豐碩成果。活動包括“2007年全球道路安全周·中國系列活動”揭幕儀式、由七部委聯合發出了《交通安全行動倡議書》; “和諧交通·中國行”——道路安全狀況大型車隊考察與宣傳活動,歷時26天,途經12個省市,總行程近7000公里的道路安全狀況考察;在6城市開展大、中、小學生道路交通安全宣傳活動;中國道路交通安全多部門論壇;兒童道路交通傷害研討會;安全行走現場實踐活動等。 |

7.2 (二) 多部門合作形式

1. 信息收集和利用

通過道路交通傷害監測和調查,掌握道路交通傷害流行狀況和趨勢,是合理制定道路交通傷害干預策略,評估干預效果的重要手段。不同部門掌握着道路交通傷害不同類型的信息,如衛生部門的傷害監測、死因監測、住院病歷信息收集主要反映了道路交通傷害受傷者的健康結局;公安交通管理部門收集的道路交通事故信息更加全面地反映了環境、車輛、事故原因等信息;保險公司對道路交通事故造成的車輛損失則有更加準確地估算。因此,掌握道路交通傷害信息,與相關部門開展合作,實現信息共享,能夠更有效地利用已有信息,節約成本。道路交通傷害相關數據可能的來源有:

警察對交通事故的調查報告;

急診部門的受傷記錄;

住院部記錄;

創傷登記;

救護車記錄;

以社區或住戶爲基礎的調查;

交通部門報告;

汽車保險公司記錄;

職業安全或工業賠償記錄;

康復中心記錄。

2. 道路交通傷害干預項目

衛生部門對數據的分析和利用、人羣教育和傳播、項目評估等方面具有較大的優勢。因此,合作開展道路安全綜合干預、能力建設、強化執法、宣傳教育、媒體倡導等項目,實現優勢互補,已經成爲道路安全工作多部門合作的重要合作形式(框12)。

框12 中國酒後駕駛干預項目 2006年7月至2009年9月,全球道路安全合作伙伴與衛生部人才交流服務中心、世界衛生組織、廣西南寧和柳州兩市的衛生部門、交警部門,以及7家汽車公司合作開展了酒後駕駛干預項目。該項目分兩個階段,第一階段爲項目準備和酒後駕駛現狀調查階段(2006年8月至2007年7月),第二階段爲項目干預和評估階段(2007年8月至2009年9月)。通過兩輪公衆宣傳和強化執法活動,南寧項目知曉度從32.1%提高到74.8%,柳州項目知曉度從54.0%提高到78.5%;南寧酒後駕駛率從6.8%下降到0.9%,柳州酒後駕駛率從6.9%下降到2.2%;南寧和柳州與酒精相關的嚴重交通事故率也有所下降。 |

3. 科學研究及政策建議

道路交通傷害預防的基礎性研究是道路安全工作的重要支撐。傷害預防多學科交叉特性更是爲相關研究多部門合作提出了要求。充分利用自身資源優勢,選擇合作伙伴,以聯合申請國內外科研項目,單方申請、共同承擔等不同方式開展相關基礎性研究工作,不僅能夠更好地實現研究目標,更爲合作相關方相互瞭解,以及道路安全工作的開展建立了良好的前提和基礎。在研究結果的基礎上向決策者提出政策建議是研究成果的有效運用。道路安全工作相關部門的聯合建議,在一定程度上有更大影響力。

7.3 (三) 道路安全工作相關部門

全國道路安全工作部際聯席會議成員單位相關信息 序號 部門全稱 網址

1 中華人民共和國公安部http://www.mps.gov.cn/

2 中共中央宣傳部http://cpc.people.com.cn/

3 中華人民共和國國家發展和改革委員會http://www.sdpc.gov.cn/

4 中華人民共和國監察部http://www.mos.gov.cn/Template/home/index.html

5 中華人民共和國住房和城鄉建設部http://www.cin.gov.cn/

6 中華人民共和國交通運輸部http://www.moc.gov.cn/

7 中華人民共和國農業部http://202.127.45.50/

8 中華人民共和國衛生部http://www.moh.gov.cn/

9 中華人民共和國國家工商行政管理總局http://www.saic.gov.cn/

10 國家質量監督檢驗檢疫總局http://www.aqsiq.gov.cn/

11 國家安全生產監督管理總局http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/

12 國務院法制辦公室http://www.chinalaw.gov.cn/

13 中國保險監督管理委員會http://www.circ.gov.cn/web/site0/

14 中華人民共和國教育部http://www.moe.edu.cn/

15 中華人民共和國司法部http://www.moj.gov.cn/

16 中華人民共和國文化部http://www.ccnt.gov.cn/

17 中華人民共和國新聞出版總署 http://www.gapp.gov.cn/

8 七、 術語表

1. 傷害:是機體急性暴露於物理介質如機械能、熱量、電流、化學能和電離輻射,並與之發生作用,作用數量或速度超過了機體的耐受水平而導致的機體損傷。在某些情況下,傷害是由於突然缺乏基本介質如氧氣或熱量而引起的。

2. 監測:是指長期、連續、系統地收集疾病及其影響因素的信息,經過分析,將信息及時反饋和利用。

3.全國疾病監測系統死因監測(DSP):通過連續、系統地收集人羣死亡資料,並進行綜合分析,研究死亡水平、死亡原因及變化趨勢的一項基礎性工作。該監測系統通過概率抽樣在全國確定161個監測點,採取轄區管理和網絡報告,其死因數據基本上準確地反映了我國死亡包括傷害死亡的真實模式和流行狀況。

4. 全國傷害監測系統(NISS):通過連續、系統地收集、分析、解釋和發佈傷害相關的信息,實現對傷害流行情況和變化趨勢的描述,從而爲制定傷害預防與控制策略,合理配置衛生資源提供可靠的依據。該系統自2006年啓動,由43個監測點的129家哨點醫院構成,分佈於全國31個省/自治區/直轄市和5個計劃單列市,其中有29個監測點同時爲死因監測點,採用醫院急診室(包括傷害相關門診)醫護人員填報傷害病例報告卡片、經由疾病預防控制系統逐級上報的方式,收集當地哨點醫院門、急診就診傷害發生的相關信息。

5. 全國縣及縣以上醫療機構死亡病例報告系統:是衛生部於2004年4月下旬建立的。在最初的幾個月內,全國縣及縣以上醫療機構收集本機構的因病死亡病例,並通過中國疾病預防控制系統進行網絡直報。2004年8月初,衛生部下發了《縣及縣以上醫療機構死亡病例監測實施方案(試行)》,該方案要求縣及縣以上各級各類醫療機構報告其門、急診及住院的所有死亡病例,由以前的因病死亡報告過渡到了全死因報告。此後,該系統進一步發展,很多省的縣級以下醫院(主要是衛生院和社區衛生服務中心)也參與了死亡病例的網絡報告。

6.評估: 是將客觀實際同所確定的標準進行比較的過程,評估是任何預防計劃的一個重要組成部分,貫穿於干預活動的始終。

7.健康教育:是通過有計劃、有組織、有系統地傳播健康相關知識,促使人們自願地改變不良的健康行爲和影響健康行爲的相關因素,消除或減輕影響健康的危險因素,預防疾病,促進健康和提高生活質量。

8. 健康促進:是一個增強人們控制影響健康的因素,改善自身健康的能力的過程。《渥太華憲章》確定了健康促進的3項基本策略,即爲創造上述保障健康的若干必要條件所進行的倡導;爲人們最充分地發揮健康潛能而向他們的授權;爲了實現健康目標的共同協作,在社區各利益相關者之間進行的協調。上述策略由5項重點行動領域給予支持:建立促進健康的公共政策;創造健康支持環境;增強社區的能力;發展個人技能;調整衛生服務方向。

9.兒童:是指年齡不大於18歲的人。

10.傷害發生率:一定期間內,一定人羣中,傷害新發生病例出現的頻率。傷害發生率(‰)=(某時期人羣發生傷害的人數或人次/同期該人羣平均人口數)×1000 ‰。

11. 傷害死亡率:在一定期間內,一定人羣中,死於傷害的頻率。傷害死亡率=(某時期人羣因傷害死亡的人數/同期該人羣平均人口數)×100000/10萬。

12.安全帶:能夠起到限制和固定作用的裝置,繫上安全帶之後,在發生碰撞或突然減速時能夠防止因慣性或猛烈重創時駕乘人員前衝或被彈出車外而傷亡。

13.保險槓:安裝在車輛前面用於減音或柔軟材料製成的固定金屬槓,以減少碰撞所產生的衝擊力。

14.安全島:在街道中心供行人避車時暫時停留和等待的(凸起)區域。

15.道路基礎設施:包括道路網絡、停車場、停留區、排水系統、橋樑和人行道等道路設施和設備。

16.道路交通碰撞:發生在道路上、至少牽涉一輛行進中車輛的碰撞或事件,可能導致傷害,也可能不導致傷害。

17.道路交通傷害:道路交通碰撞造成的致死性或非致死性損傷。

18.道路交通事故:發生在道路上、至少牽涉一輛行進中車輛並造成至少1例傷害或者死亡的碰撞。

19.道路交通死亡:因爲道路交通碰撞而在30天內發生的死亡。

20.道路使用者:使用任何部分道路交通體系的人,包括機動車、非機動車使用者和行人等。

21.道路安全弱勢羣體:行人、騎自行車者、公交車乘客等道路使用者,以及兒童、老人和殘疾人是道路使用中的弱勢羣體,是道路交通傷害的危險人羣。

22.補救措施:在經過對事故高發地段事故原因系統分析之後,採取低成本和高效益的工程措施。

23.攝像頭:安裝於道路上方的電子成像鏡頭,用於拍攝交通情況和行駛車輛有無違章。

24.隨機呼吸測試:警察在路邊監測站隨機測試司機呼吸的酒精含量,無須任何懷疑酒後駕車的理由。

25.血液酒精含量:血液中的酒精含量,通常以每100毫升多少毫克爲單位表示(mg/ml)。法定血液酒精含量標準指法律允許司機血液中酒精的最大含量。爲了便於測試,大多數國家以測試呼氣酒精含量來表示血液酒精含量。酒精呼氣測試儀能夠提供血液酒精含量的客觀證據,已成爲最有效的執法工具。

26.兒童防護固定裝置:根據兒童年齡和體重設計的兒童安全座椅,在車輛碰撞事故中起到保護兒童的作用。

27.混合型交通:機動車、非機動車輛、自行車和行人等不同道路使用者共同使用同一路網的交通模式。

28.酒精連鎖裝置:連接於汽車打火裝置上的電子呼吸測試裝置,司機在啓動之前必須向此裝置呼氣。如果司機呼出氣體中酒精濃度超出所設定的標準,汽車將不能被啓動。

29.兩輪機動車:安裝了發動機的兩輪車輛,如摩托車。

9 八、 附錄

9.1 附錄1 常用道路安全圖標

人行天橋 人行地下通道 殘疾人專用設施 步行 單行道 禁止通行 禁止駛入 機動車道 非機動車道 人行橫道

禁止機動車駛入 禁止兩輪摩托車駛入 禁止非機動車進入 禁止行人進入

9.2 附錄2 醫院傷害監測調查表

姓名: 性別:1. □ 男 2. □ 女 年齡: 歲

身份證號碼: □□□□□□□□□□□□□□□□□□

戶籍:1. □ 本市/縣 2. □ 本省外地 3. □ 外省 4. □ 外籍

文化程度:(八歲以上填寫此檔)

1. □ 文盲、半文盲 2. □ 小學 3. □ 初中 4. □ 高中或中專

5. □ 大專 6. □ 大學及以上

職業:

1. □ 學齡前兒童 2. □ 在校學生 3. □ 家務

4. □ 待業 5. □ 離退休人員 6. □ 專業技術人員

7. □ 辦事人員和有關人員 8. □ 商業、服務業人員 9. □ 農牧漁水利業生產人員

10. □ 生產運輸設備操作人員及有關人員 11. □ 軍人 12. □ 其他/不詳

患者就診時間: 年 月 日 時(24小時制)

1. □ 機動車車禍 2. □ 非機動車車禍 3. □ 跌倒/墜落 4. □ 鈍器傷 5. □ 火器傷

6. □ 刀/銳器傷 7. □ 燒燙傷 8. □ 窒息/懸吊 9. □ 溺水 10. □ 中毒

11. □ 動物傷 12. □ 性侵犯 13. □ 其他 14. □ 不清楚

1. □ 家中 2. □ 公共居住場所 3. □ 學校與公共場所 4. □ 體育和運動場所

5. □ 公路/街道 6. □ 貿易和服務場所 7. □ 工業和建築場所 8. □ 農場/農田

9. □ 其他 10. □ 不清楚

1. □ 體育活動 2. □ 休閒活動 3. □ 有償工作 4. □ 家務/學習

5. □ 駕乘交通工具 6. □ 其他 7. □ 不清楚

是否故意:

1. □ 非故意(意外事故) 2. □ 自殘/自殺 3. □ 故意(暴力、攻擊) 4. □ 不清楚

傷害性質:(選擇最嚴重的一種)

1.□ 骨折 2. □ 扭傷/拉傷 3. □ 銳器傷、咬傷、開放傷

4.□ 挫傷、擦傷 5. □ 燒燙傷 6. □ 腦震盪、腦挫裂傷

1. □ 頭部 2. □ 上肢 3. □ 下肢 4. □ 軀幹

5. □ 多部位 6. □ 全身廣泛受傷 7. □ 呼吸系統 8. □ 消化系統

9. □ 神經系統 10. □ 其他 11.□ 不清楚

傷害嚴重程度: 1. □ 輕度 2. □ 中度 3. □ 重度

傷害臨牀診斷:

傷害結局: 1. □ 治療後回家 2. □ 觀察/住院/轉院 3. □ 死亡 4. □ 其他

填報人: 填卡日期: 年 月 日

注:此卡不作爲醫學證明。

9.3 附錄3 學齡前兒童傷害監測調查表

幼兒姓名_____________性別_____________出生日期_______年_____月____日

母親姓名____________住址______________________聯繫電話____________

填表人:_____

□□□□/□□/□□ 傷害發生的日期__ __ __ __年__ __月__ __日

□□:□□ 傷害發生的時間_____:______(用24小時記時法)

□傷害類型:

1=交通事故 2=跌傷(跌、摔、滑、絆) 3=被下落物擊中(高處落下物)

4=銳器傷(刺、割、扎、劃) 5=鈍器傷(碰、砸)

6=燒燙傷(火焰、高溫固/液體、化學物質、鍋爐、煙火、爆竹炸傷)

7=溺水(經醫護人員救治存活)8=動物傷害(狗、貓、蛇等咬傷,蜜蜂、黃蜂等刺蜇)

10=中毒(藥品、化學物質、一氧化碳等有毒氣體,農藥,鼠藥,殺蟲劑,腐敗變質食物除外)

□此次傷害的發生爲 1=無意傷害 2=自己/他人有意識傷害 3=不確定

1=家裏臥室 2=家裏客廳 3=家裏廚房 4=家裏衛生間 5=院子/樓梯/樓道 6=單居室

7=家裏陽臺 8=家裏其他 (請具體說明_______ ) 9=社區/村鎮的休閒活動場所 10=社區/村鎮的道路 11=商業場所(超市,市場等) 12=其他公共場所(請具體說明___________)

13=公辦幼兒園 14=私辦幼兒園 15=民辦幼兒園 99=不知道

1=玩耍娛樂 2=喫飯 3=睡覺 4=上廁所 5=洗澡 6=行走 7=乘車

88=其他(請具體說明_________) 99=不知道

1=獨自一人 2=父親和/或母親 3=爺爺/奶奶/姥爺/姥姥 4=老師

5=保姆 6=小夥伴 88=其他(請具體說明_________)99=不知道

□受傷後是如何處理的?(最後處理方式)

1=自行處理(家人,老師等)且未再就診 2=急診室/門診就診

3=住院 88其他(請具體說明___________)

如果就診,診斷是:________________________

□□□如果因傷害住院,多長時間_______天

□□□因傷害休息多長時間(包括節日、假期及週末)_______天 如未上幼兒園至少有一天不能

自己穿衣、喫飯、上廁所、洗澡、移動物體(搬東西或拿東西)其中一項

□□□□診治總花費(人民幣):_________元,其中:

自付診治費用________元 保險公司________元 單位______元 肇事方________元

診治總花費中借款________元

□□□□交通總費用_________元,指因受傷去醫療服務單位看病所花的全部交通費

(包括救護車費用)以及看護人因照顧傷者所花費的全部交通費用

□傷害結果: 1=痊癒 2=好轉 3=治療中 4=殘疾 5=死亡

9.4 附錄4 學校傷害監測調查表

區縣:_______________ 學校:__________________

年級:_____班級:____ 學生姓名:______________

出生日期:_____ 年____月____日 性別:___ ①男 ②女

家庭電話:______________ 父/母手機:______________

傷害發生時間:________年___月___日 上/下午______時

3他人有意傷害 4意圖不確定

傷害類型:

1 交通事故 2跌傷(跌、摔、滑、絆) 3被下落物擊中(高處落下物)

4銳器傷(刺、割、扎、劃) 5鈍器傷(碰、砸)

6燒燙傷(火焰、高溫固/液體、化學物質、鍋爐、煙火、爆竹炸傷)

9中毒(藥品、化學物質、一氧化碳等有毒氣體、農藥、鼠藥、殺蟲劑,腐敗變質食物除外) 10機械傷 11電擊傷(觸電、雷電)

12動物/昆蟲致傷(狗、貓、蛇等咬傷,蜜蜂、黃蜂等刺蜇)

13他傷/攻擊傷 14有意自傷/自殺

11臥室 12客廳 13廚房 14衛生間 15院子/樓梯/樓道

16單居室 17 陽臺 18家裏其他(請具體說明_______)

21教室 22操場 23廁所 28學校其他(請具體說明_______)

88 其他公共場所(請具體說明___________)

1體育運動 2玩耍娛樂 3行走 4乘車 5騎車 6學習

7喫飯 8睡覺 9做家務 0其他(請具體說明_________)

受傷後最後的處理方式:

1 沒有處理 2 自行處理(自己、朋友、家人、老師等)且未再就診

3 急診室/門診就診 4 住院 8 其他(請具體說明___________)

因傷害休息..多長時間:_______天

因傷害缺勤..多長時間:_______天

如果就診,診斷是:________________________

就診醫院名稱:______________________

4私立醫院(私人診所) 5其他

傷害結果: 1 痊癒 2 功能受限 3殘疾 4 死亡 5治療中

填表人: 填表時間:

●交通傷:

4衚衕 5鄉間小路 6其他(具體情況_______)

使用交通工具:

1行人(步行) 2自行車 3三輪車 4電動自行車

5摩托車 6公共汽車/中巴車 7小轎車/出租車 8牲畜拉車 9火車

10地鐵 11飛機 12船舶 13其他(具體說明______) 14不知道

1無特殊情況 2超速駕駛 3車輛超載 4疲勞駕駛

9其他(具體情況_______) 10不知道

受傷部位:

5上肢 6下肢 7脊柱 8其他(具體說明______)

9.5 附錄5 收集各類傷害病例最小核心數據及道路交通傷害病例附加最小數據表格

登記或識別編號

年齡 □□ 性別 男性 女性 不詳

地點:你受到傷害時身在何地?

1、家裏

2、學校

3、公路/街道

8、其他(詳細說明)

9、不清楚

1、工作

2、上學

3、運動

4、旅行

8、其他(詳細說明)

9、不清楚

1、交通傷害

2、性侵犯

3、墜落

4、其他鈍力

5、刺戳/切割

6、槍擊

7、火傷,燙傷

8、窒息/絞吊

9、溺水

10、中毒

98、其他(詳細說明)

99、不清楚

如果原因/機制爲1,完成以下兩個部分

交通方式:受傷人員以何種方式旅行?

1、步行

2、非機動車,自行車,馬車等

3、摩托車

4、小汽車

5、敞篷小貨車,有篷貨車,小型公共汽車

6、卡車

7、公共汽車

8、火車

89、其他(詳細說明)

99、不清楚

道路使用者類型:受傷人員當時正在做什麼?

1、行人

2、司機或車輛操作者

3、乘客

8、其他(詳細說明)

9、不清楚

意圖

1、非故意

2、自傷

3、故意(襲擊)

8、其他(詳細說明)

9、不清楚

1、基於報告的懷疑或證實

2、不詳

傷害的性質

1、骨折

2、扭傷/拉傷

3、割傷,咬傷,開放傷口

4、擦傷

5、燒燙傷

6、腦震盪

8、其他(詳細說明)

9、未知

10 九、 參考文獻

1. Convention on the Rights of the Child[Z]. United Nations. 1989.

2. 施侶元.流行病學詞典[M].北京:科學出版社,2001.

3. 金會慶.車禍流行病學[M].北京:人民衛生出版社, 2001.

4. Margie Peden, Richard Scurfield, David Sleet, et al. 世界預防道路交通傷害報告[M].劉光遠,譯.北京:人民衛生出版社,2004.

5. World report on child injury prevention[Z]. WHO&UNICEF. 2008.

6. Global Burden of Disease: 2004 update[Z]. WHO. 2008.

7. Child and adolescent injury prevention: a WHO plan of action 2006-2015[Z]. WHO. 2008.

8. Michael Linnan, Morten Giersing, Huan Linnan, et al. Child Mortality and Injury in Asia: Policy and programme implications[Z]. Innocenti Working Paper 2007-07, Special Series on Child Injury No. 4, UNICEF Innocenti Research Centre. 2007.

9. 中國疾病預防控制中心慢性非傳染性疾病預防控制中心.全國疾病監測系統死因監測數據集2006[M].北京:軍事醫學科學出版社,2010.

10. 中國疾病預防控制中心慢性非傳染性疾病預防控制中心.傷害醫院監測數據集(2006)[M].北京:人民衛生出版社,2010.

11.2006年道路交通事故統計年報[Z].公安部交通管理局.2007.