7 概述

大隱靜脈高位結紮、抽除或曲張靜脈切除術用於下肢靜脈曲張手術治療。 下肢靜脈曲張是一種常見疾病,在我國周圍血管疾病中發病率最高。下肢靜脈曲張是指下肢的淺靜脈系統——大隱靜脈、小隱靜脈和它們的分支處於伸長、蜿蜒和擴張狀態。早期很少症狀,長期靜脈淤血可繼發靜脈炎、皮膚營養不良性變化、色素沉着及潰瘍形成。

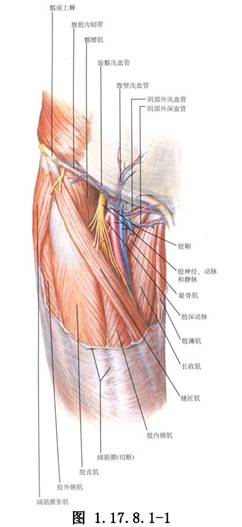

大隱靜脈起始於足背部,在內踝前方沿小腿內側上行,至膝關節內下方;向前向後有數個分支。其主幹經股骨內髁後部沿大腿內側上行。整個行程均位於深筋膜的淺面,在卵圓窩處穿過篩筋膜與股靜脈匯合。大隱靜脈在匯入股靜脈以前的5~7cm處,一般有5個分支:旋髂淺靜脈、腹壁淺靜脈、陰部外淺靜脈、股內側淺靜脈和股外側淺靜脈。

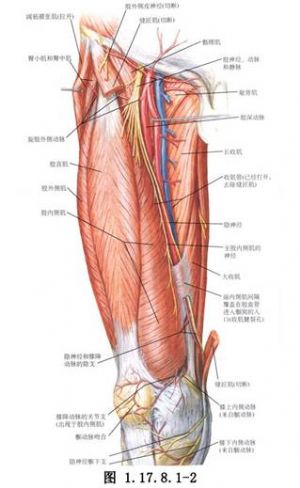

小隱靜脈起自足背靜脈網外側,經外踝後緣於小腿後側上行。下1/3位於深筋膜淺面,中1/3位於腓腸肌腱膜下,上1/3穿過深筋膜進入膕窩。

大隱靜脈與小隱靜脈之間,深、淺靜脈之間均有交通支相互溝通。大腿交通靜脈主要位於縫匠肌下、內收肌管及膝部。小腿的深淺交通靜脈主要位於內踝和外踝。交通支在下肢靜脈曲張中佔重要地位,交通支的功能破壞必然導致淺靜脈曲張。

大隱靜脈及小隱靜脈內均有袋形瓣膜,大隱靜脈瓣膜全程9~15對,小隱靜脈有6~12對。大隱靜脈進股靜脈入口附近有一對大瓣膜,稱爲隱股靜脈瓣,該瓣膜的破壞造成股靜脈血向大隱靜脈逆流,發生下肢靜脈曲張,爲單純性大隱靜脈曲張。如因深靜脈血栓或先天性因素等造成深靜脈瓣膜功能不全,繼而交通支瓣膜功能不全,使深靜脈血逆流到淺靜脈,稱爲繼發性大隱靜脈曲張。20世紀70~80年代以來,對下肢靜脈曲張的傳統觀念及治療方法有所更新。

手術相關解剖見圖1.17.8.1-1~1.17.8.1-3。

8 適應症

大隱靜脈高位結紮、抽除或曲張靜脈切除術適用於大隱靜脈瓣膜功能不全所致的大隱靜脈曲張。

10 術前準備

1.術前應仔細檢查下肢靜脈的瓣膜功能,必要時做深靜脈造影。單純大隱靜脈瓣膜功能不全,交通支瓣膜功能良好者,理論上只需做大隱靜脈高位結紮及分段結紮大隱靜脈及其分支,即可阻斷股靜脈血液倒流,使曲張靜脈消失。大隱靜脈瓣膜功能不全,合併交通支瓣膜功能不全者,應將瓣膜功能不全的交通支的部位做好標記,手術時大隱靜脈高位結紮後,應將大隱靜脈抽除,或將曲張的大隱靜脈分段切除並將瓣膜功能不全的交通支全部結紮切斷。深靜脈瓣膜功能不全者另有處理方法(見下肢原發性深靜脈瓣膜功能不全的手術)。以上原則同樣適用於小隱靜脈曲張。

12 手術步驟

12.1 1.大隱靜脈高位結紮

(1)切口:自腹股溝韌帶向內下方做一長6cm的斜切口,切口上端需跨越卵圓窩。或做一彎向內側的弧形切口(圖1.17.8.1-4)。

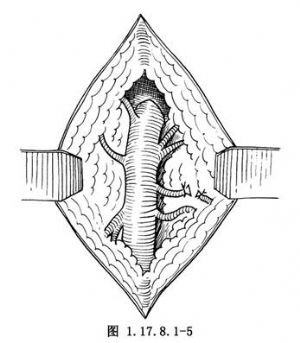

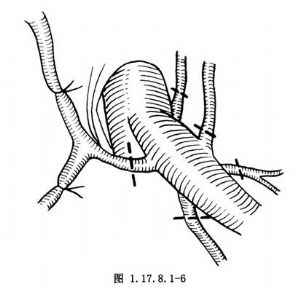

(2)結紮各分支:切開皮膚、皮下組織和淺筋膜,顯露卵圓窩,解剖大隱靜脈與股靜脈的匯合處(圖1.17.8.1-5)。分別解剖出旋髂淺靜脈、腹壁淺靜脈、陰部外淺靜脈及股內外側淺靜脈,分別結紮切斷(圖1.17.8.1-6)。

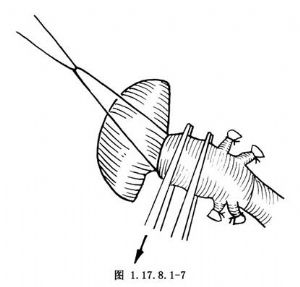

(3)高位結紮:在距股靜脈0.5~1cm處結紮並鉗夾切斷大隱靜脈(圖1.17.8.1-7)。近端雙重結紮或貫穿結紮(圖1.17.8.1-8)。遠端用止血鉗暫時鉗夾等待剝離。

12.2 2.大隱靜脈抽除

(1)顯露小腿部大隱靜脈:在小腿適當部位做一切口,顯露大隱靜脈,鉗夾切斷,遠端結紮,近端暫時鉗夾。

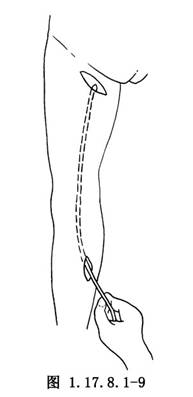

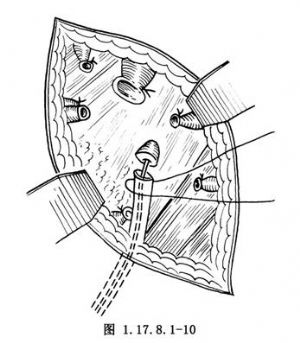

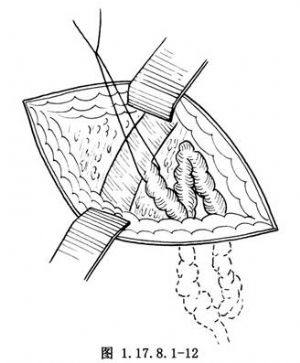

(2)大隱靜脈抽除:將帶有橢圓形頭的剝離杆從小腿大隱靜脈的近端緩緩插入,直達腹股溝大隱靜脈的遠端並伸出端外(圖1.17.8.1-9),將大隱靜脈端結紮在剝離杆上(圖1.17.8.1-10)。然後從小腿部平順拉出剝離杆(圖1.17.8.1-11)。應避免使用強力,如遇有較強阻力時,說明該處有較粗大的分支,應另做皮膚切口,將其切斷結紮,然後繼續下拉,直至拉出爲止(圖1.17.8.1-12)。

12.3 3.曲張靜脈剝離切除

嚴重曲張的大隱靜脈分支,常常合併交通支瓣膜功能不全,高位結紮及主幹抽除後並不能消除曲張的靜脈,應該予以分段剝離切除。切口隨曲張靜脈的部位而定,仔細切開皮膚,在皮下做潛行分離,結紮切斷交通支,將曲張靜脈充分剝離切除(圖1.17.8.1-13)。